ということで、毎年恒例の〈たのしい教育Cafe〉クリスマス・スペシャルの案内です。毎回すぐにいっぱいになります。希望する方は早めにお申し込みください。学校での子ども達、先生たちとのパーティーや、親類知人が集まった時の盛り上がる内容を取り上げます。

対象者は〈たのしい教育〉に興味関心が高い方(大人)です。

たのしいクリスマスの授業

大盛り上がりの1年でしたね。

さて12月のたのしい教育Cafeは例年通り〈クリスマススペシャル〉です‼︎

内容は〈学級、職場や家庭などでのパーティー〉で盛り上がるゲーム、ものづくりなどいろいろです。

子ども達とたのしめる美味しい料理を作ったり、たのしいゲームや読み語りなど、とにかくパーティーで盛り上がるものをテーマに内容をこうせい〈たのしい教育〉です!

準備 プレゼント交換用の品:1000円前後で購入。あるいは〈もらったひとが喜びそうな自宅にあるもの〉

ラブラブめがね クリスマスにおすすめものづくり

〈ラブラブめがね〉という教材をご存知でしょうか。ロウソクやイルミネーションの光をのぞくとハートの形が浮かび上がるメガネです。光の周りがこういう感じでハート型に見えます。

たのしい教育研究所でも〈仮説社〉から仕入れてお分けしています。

このメガネのフィルムが特殊で、ハートの形が浮かび上がるのですけど、このフィルムを加工してミニバージョンのラブラブめがねを作ることができます。

たのしい教育研究所の地域活動の1つで、12月のスペシャルメニューの中に入れたところ大好評です。

〈ワ~、すごい〉〈おもしろ~い〉と盛り上がっている様子です。

沖縄市の5ヶ所の公民館です。

12/12-月-センター自治公民館

12/13-火-越来自治公民館

12/14-水-海邦町自治公民館

12/15-木-あわせ自治公民館

12/16-金-池原自治公民館

沖縄市の子どもなら参加可能です。

詳しい案内はこちらを御覧ください⇒クリック

はなれたところに住んでいる方は予め研究所にお問い合わせください。

以前小学校で努めていた時、高学年の子ども達から〈なぜこうなるの?〉という質問が来たことがありました。

「自分で調べてみてね」というのもつめたいので

「このメガネの表面に特別な凸凹を作ってあってね、その凸凹が〈メガネに入って来た光をハート型に集める〉様にゆがんでいるわけ」

という話をしたことがありました。

ラブラブめがねの様に、光を見るとある形が浮かび上がって見えるものを〈ホロスペック〉とも言います。

ゆがみを工夫すれば良いので、ニコちゃんマークや ☆型など、いろいろな形のめがねが出回っています。

詳しい原理を知ることに興味が出てきた人は自分でいろいろ調べてみてくださいね。

かしこい笑顔をどんどん広げている〈たのしい教育研究所〉です! たくさんの人たちの〈学ぶ笑顔〉を育てる活動に賛同してくださる方は、このリンクをクリックすることで活動を後押しできます

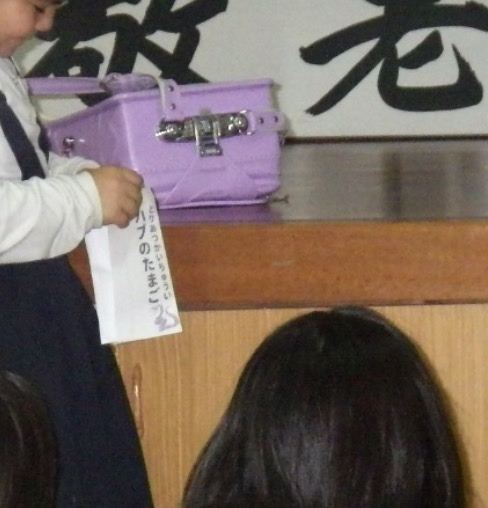

〈ハブのたまご〉で子どもたち絶叫! そして大爆笑( ´▽`)

たのしい教育研究所の地域活動が沖縄市で開催中です。

放課後、公民館に集まってきた子ども達とものづくりやゲーム、読み語りなどでどんどん笑顔が拡がっています。

これはハブの卵に絶叫する数秒前。

みんなで作ってたのしんでいます。

大好評の月一週の地域授業。

たくさんの方たちに来ていただきたいです。

次回は〈らぶらぶメガネ〉の様子をおとどけします! たくさんの人たちの〈学ぶ笑顔〉を育てる活動に賛同してくださる方は、このリンクをクリックすることで活動を後押しできます

これはみごと! 子どもたちが2時間没頭〈たのしい松ぼっくり&ドングリ(どんぐり)ものづくり

たのしい教育研究所に学びに来ている先生が「こういうデコレーションを作りました」と持って来てくれました(あとで紹介します)。中学年の子ども達が図工の時間の2時間フルに没頭していたということです。松ぼっくりとドングリや葉っぱ、枝などは拾ってきたもので、土台の板はホームセンターで文字通り〈捨て値〉で売られている〈切れ端〉を購入したとのこと。あとは目と色付き玉で、全て100均で入手できるものなので一人分100円以下で作成できたそうです。

それにしても迫力あるみごとなデコレーションです。持って帰った時に家族の方達もきっと驚いたことでしょう。

子ども達没頭 どんぐりものづくり

子ども達没頭 どんぐりものづくり

どんぐりのみごとなデコレーション

お店で売られている様なデコレーションを作ることができてみんなとても誇らしげです。

研究所に届いたデコレーションを紹介します。

子ども達に1つひとつ紹介しながら見本として作ったそうです。なので全体的にみると、子ども達の方がグレードの高いものに仕上がっています。素敵な指導者のあかしですね。

ドングリものづくり

良い見本になると思うので、いくつかアップで紹介しましょう。

これは一つ目の〈ミニヨン〉をイメージしたそうです。

これはもとてもかわいいマスコットたちです。

耳がドングリになっています。

前の方の枝に並んでいるのはトトロに出てきた〈まっくろくろすけ〉とのこと。

たのしい教育研究所は〈お金〉ではなく〈笑顔を稼ぐ〉場所です。研究所で学んだ人たちの周りでどんどん笑顔が増えていく、そういうことを実感する日々です。みなさんからのたのしいお便りも待っています。たくさんの人たちの〈学ぶ笑顔〉を育てる活動に賛同してくださる方は、このリンクをクリックすることで活動を後押しできます