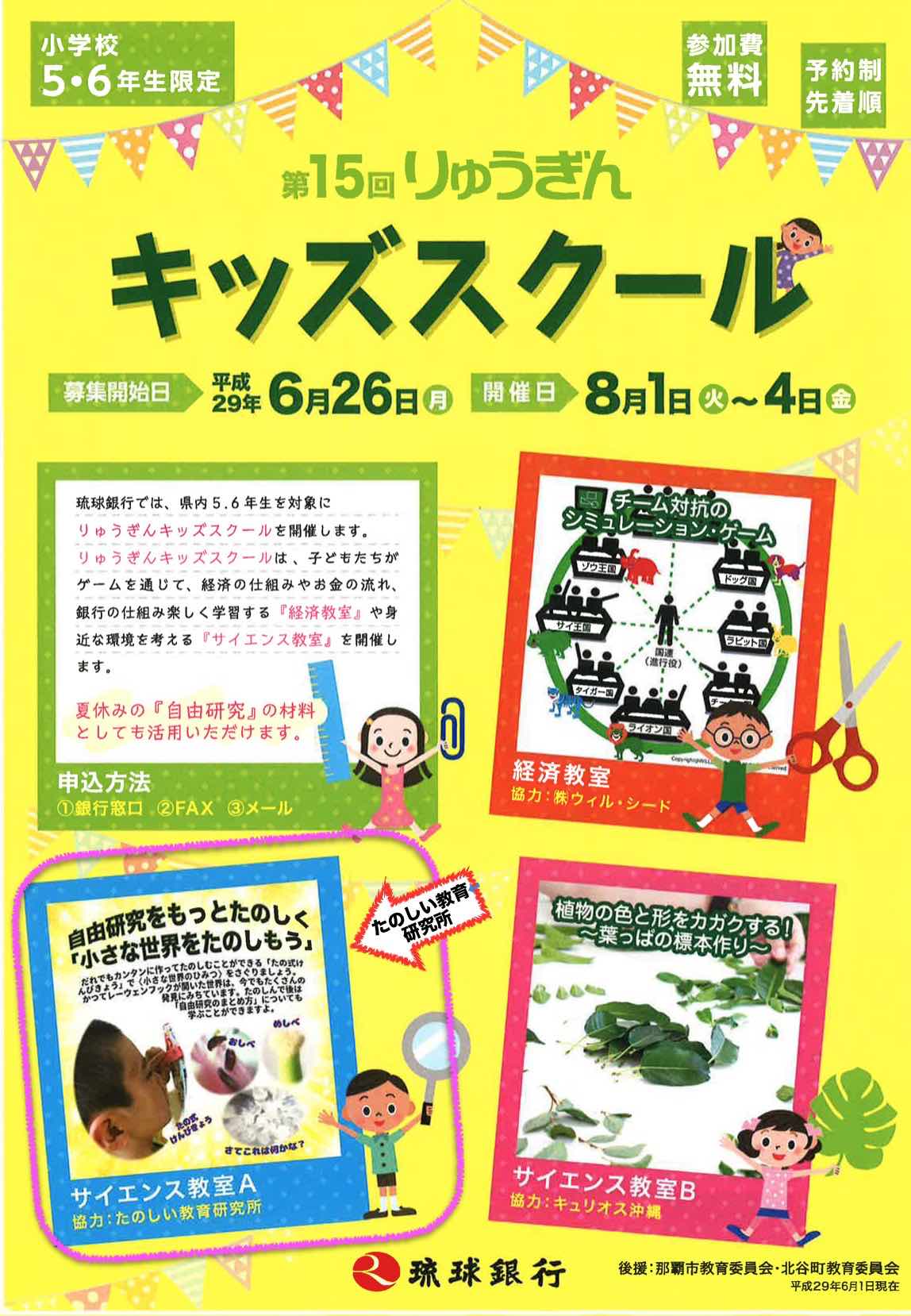

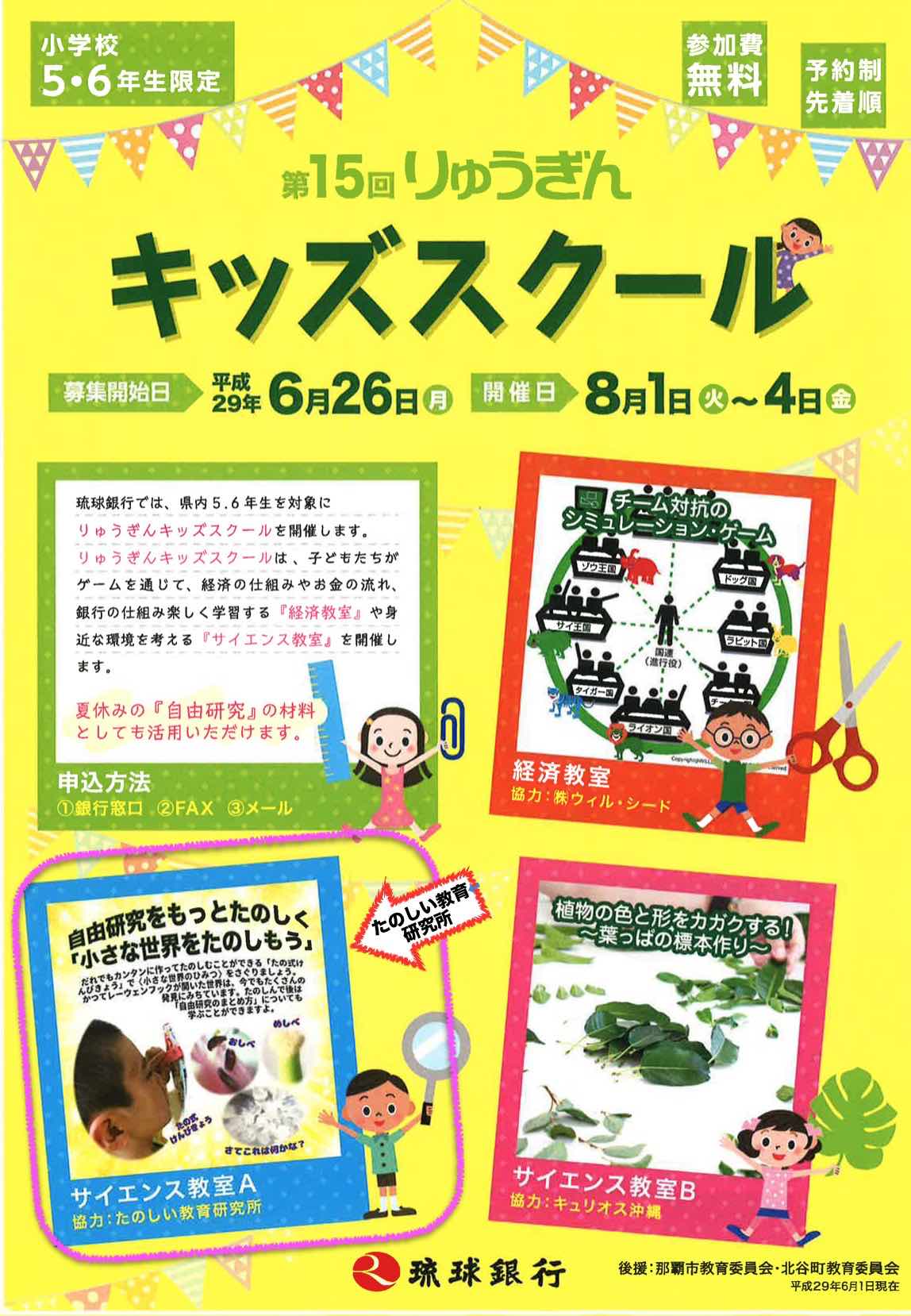

教育関係に力を注いでいる〈琉球銀行〉が〈那覇市教育委員会・北谷町教育委員会〉の後援を受けて実施する科学教室で、たのしい教育研究所が授業をします。県内の56年生なら誰でも参加可能です。リーフが届きましたので掲載します。たのしい教育研究所の授業がわかるようにしてあります。

1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!

1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!

教育関係に力を注いでいる〈琉球銀行〉が〈那覇市教育委員会・北谷町教育委員会〉の後援を受けて実施する科学教室で、たのしい教育研究所が授業をします。県内の56年生なら誰でも参加可能です。リーフが届きましたので掲載します。たのしい教育研究所の授業がわかるようにしてあります。

1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!

1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!

ヨシタケシンスケ 最新刊「つまんない つまんない」2017年5月22日 白泉社 が出ました。たのしい教育に興味関心を持っている先生たちとの勉強会で、さっそく紹介したところ大好評。買います買います、の声がいくつも聞こえてきました。といっても研究所で売っているわけではありませんので、お早めに本屋さんへ。

ヨシタケシンスケさんの感覚はどっから出てくるのだろうか、という様な話も耳にしますけど、私を含めてたのしい教育派の教師から聞こえてくるのは「わかるわかる、その感覚」とか「そうそう、そうなのよ」という声がほとんどです。

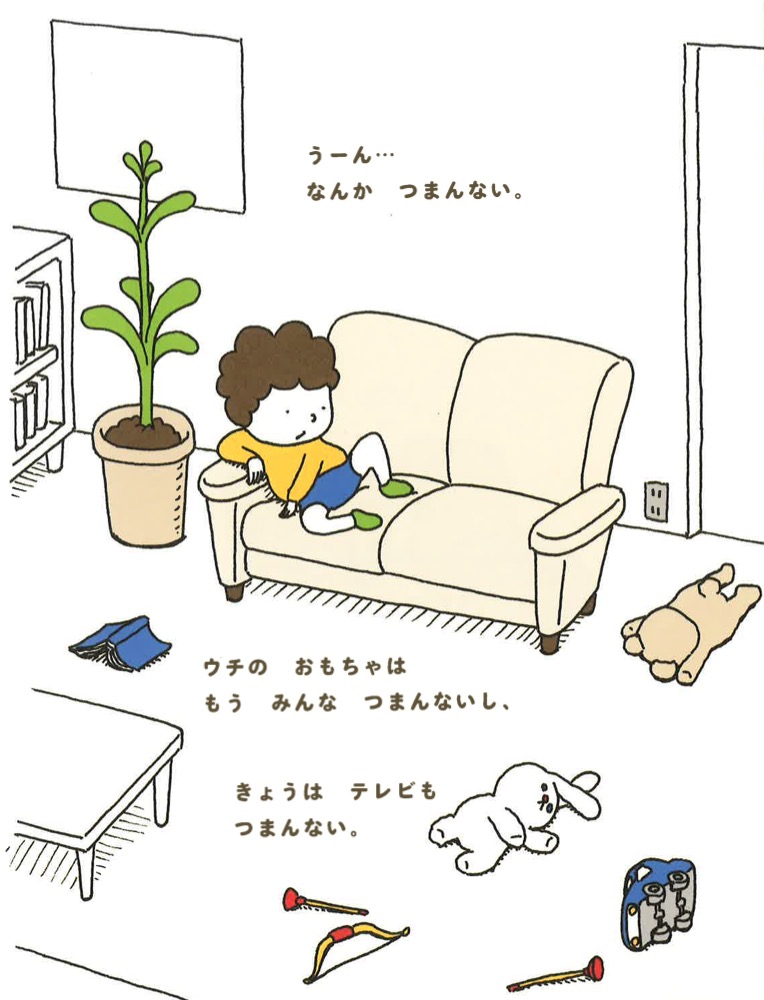

少し中を紹介しましょう。

はじめのページの「なんか つまんない」とつぶやく子どもの声からだけではなくて、ヌイグルミたちの様子などからも、そのつまんなさかげんが伝わってきませんか。

「ずーっと なにかが おなじ」っていうのが つまんないのかな。

と、すわり方を実験するところとか、

世界一 つまんない 遊園地を想像するところとか、

ヨシタケシンスケさんが世に送り出したたのしい絵本たちの中で、おふざけで書いたものは皆無です。

深くものごとを考察して、その到達点にたのしさと笑いがある、それがヨシタケシンスケの魅力だと思います。

以前紹介した「なつみはなんにでもなれる」(PHP出版)もたくさんの方たちが購入してくれましたが、その本と併せて、学級の本としてそろえておくことをおすすめします。

ところでヨシタケシンスケさん、ぜひ沖縄のたのしい教育研究所に(内緒でも良いので)来ていただけませんか。先生たちと一緒に、明るくたのしい元気な教育の未来について語り合えたらと思っています。交通費と宿泊費とわずかな謝礼としか準備できませんが、たのしく元気な子ども達を育てる活動として何倍にもしてお返し致します!1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!

ところでヨシタケシンスケさん、ぜひ沖縄のたのしい教育研究所に(内緒でも良いので)来ていただけませんか。先生たちと一緒に、明るくたのしい元気な教育の未来について語り合えたらと思っています。交通費と宿泊費とわずかな謝礼としか準備できませんが、たのしく元気な子ども達を育てる活動として何倍にもしてお返し致します!1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!

〈自由研究こそが本物の研究〉シリーズ、「20日大根は実は20日では実にならない」という実験をワクワクしながら読んでくれている皆さんも多いようです。今回は30日たった20日大根の様子をお届けします。

葉っぱが虫に食べられているものもあります。が、全体的には元気です。

そろそろ実になっている頃でしょうか・・・

20日大根の様にふくらんだ様子は見えません。ただ、全体的には少しだけふくらんだような感じがしています。今後がたのしみです。

20日大根の様にふくらんだ様子は見えません。ただ、全体的には少しだけふくらんだような感じがしています。今後がたのしみです。

ところで20日大根を海外ではどのように呼んでいるのか、気になりませんか?

20日ダイコンも普通のダイコンも「ラディッシュ」です。特に〈20日で実になる〉というような意味はありません。

20日ダイコンは明治の頃日本に入って来たと言われています。きっとそれまで普通のダイコンを育ていた農家の人たちが、その実りの早さに感動して〈とても早いぞ〉という意味をかぶせたのだと思います。調べている途中ですが、海外でも〈早く成長するダイコン〉という名前で読んでいるところがあるようです。それでも20日で実になるという様な意味はありません。

自由研究は一つのことからいろいろ広がっていきます。それがまたたのしいのです。1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!

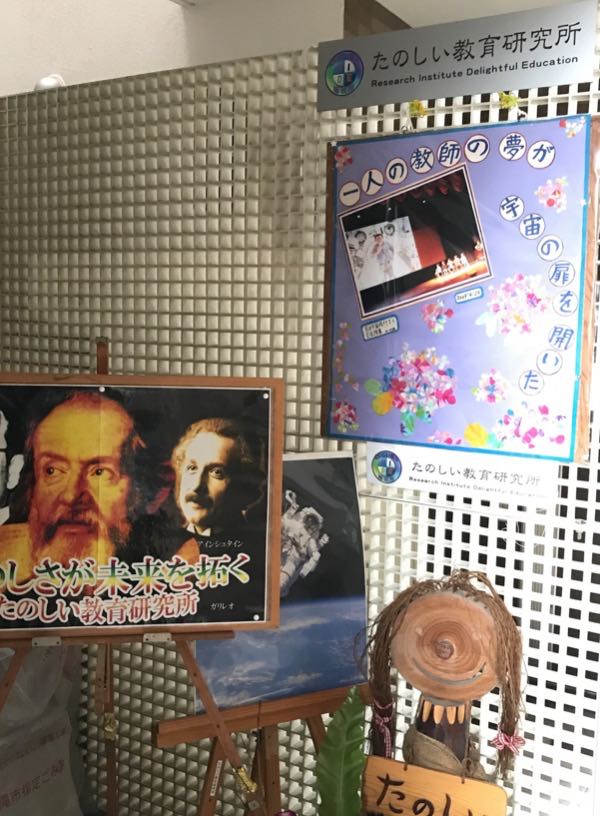

たのしい教育研究所のウェルカムスペースは〈たのしい芸術担当〉小禄さんの力作が毎回、来客をたのしませてくれています。今回は、琉球放送の友人が訪ね来た時の記事に触発されて、その時の新聞記事をベースに作成してくれました。

研究所でレイアウトにいそしむ様子。  ウェルカム・スペースを飾ったウェルカム・ボード。

ウェルカム・スペースを飾ったウェルカム・ボード。

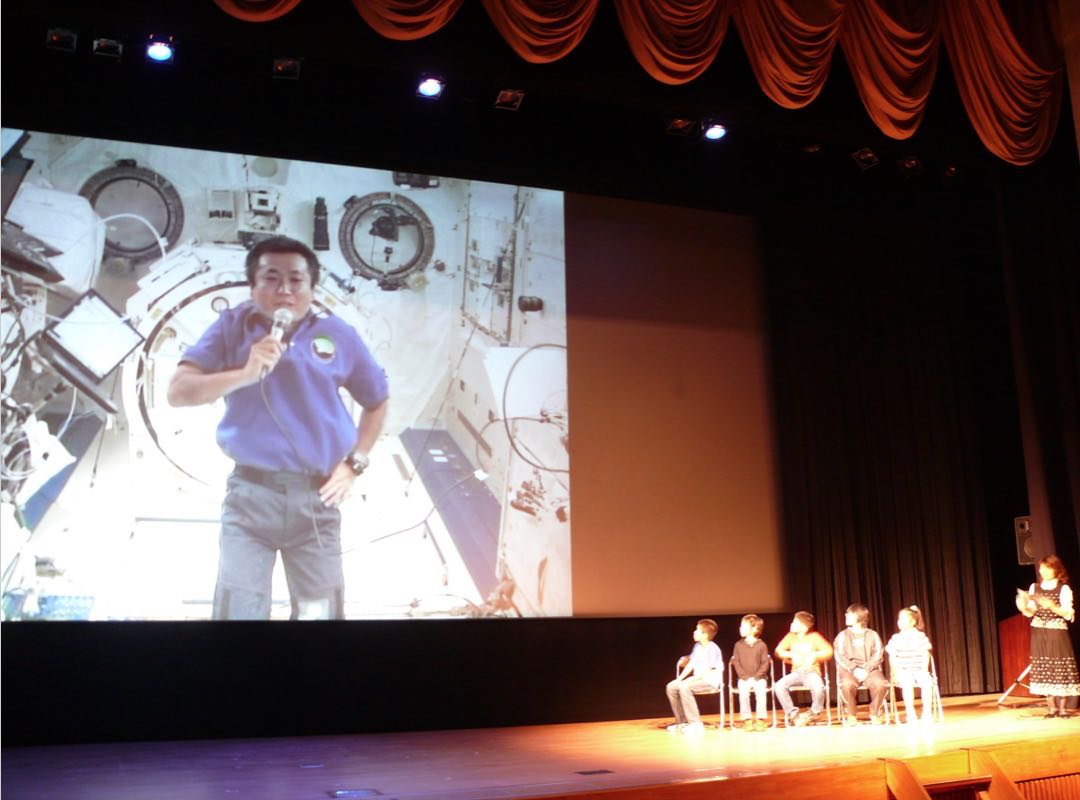

ボードのメインにある写真は 〈たのしい授業in沖縄〉シリーズのクラスマックスで、宇宙に滞在中の若田光一宇宙飛行士が沖縄の子ども達と語り合っている時の一枚です。

若田さんがいるのは、国際宇宙ステーション(ISS)です。

若田さんがいるのは、国際宇宙ステーション(ISS)です。

今でも、公式サッカー場くらいの巨大な物体が地球の上を飛んでいます。そこに滞在中の若田光一宇宙飛行士と沖縄 うるま市を結んだ授業でした。

国際宇宙ステーション(こくさいうちゅうステーション、英: International Space Station、略称:ISS)は、アメリカ合衆国、ロシア、日本、カナダ及び欧州宇宙機関 (ESA) が協力して運用している宇宙ステーションである。地球及び宇宙の観測、宇宙環境を利用した様々な研究や実験を行うための巨大な有人施設である。地上から約400km上空の熱圏を秒速約7.7km(時速約27,700km)で地球の赤道に対して51.6度の角度で[9]飛行し、地球を約90分で1周、1日で約16周する。なお、施設内の時刻は、グリニッジ標準時に合わせられている。ウィキペディアより。

こういうビッグイベントが沖縄で開催されたということを、このサイトの記事で知って驚いている方たちもいますが、その時のNASAの地上スタッフ達が、わたしたちの授業を観て「最高評価です」と語ってくれていたことにも表れる様に、内外からとても高い評価を受けた授業でした。

それを成功させたメンバーは、みんな手弁当で集まった教師でした。その時中心になったメンバーと、その後たのしい教育に興味を持ってくれた新しいメンバーとが今の研究所を支えています。そのことをみても、日本一たのしく元気な教育組織だと思います。このサイトを読んで下さっているみなさんが、周りの人達に口コミで、「良いサイトがあるよ。たのしい研究所があるよ」と伝えてくれたら幸いです。1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!

Google広告