モンシロチョウの話を書いたところ、読者の方から「我が家にキンレンカが咲いているのですけど、その周りにモンシロチョウがたくさん飛んでいて、青虫もいるんです」というお話がありました。別なチョウなのかもと思いましたが、問い合わせてくれた方は、まちがいなくモンシロチョウだといいます。そして直接、キンレンカの葉を食べているアオムシと、葉の裏に産み付けられたアオムシを直接持ってきてくれることになりました。

モンシロチョウは菜の花畑にたくさん飛んでいます。アブラナ科の植物の葉に卵を産み付けて、青虫はその葉を食べて成虫となります。

以前書いた〈ブロッコリー畑を飛び交うモンシロチョウ〉でも、触れましたが、わたしの小学校の時の先生は「モンシロチョウの幼虫のアオムシはキャベツしか食べません。偏食性の強い生き物です。みなさんは、モンシロチョウの様にではなく、なんでも食べる子どもになりましょう」と指導していました。その話を何度も聞かされていたからでしょう。特に調べることもなく、それをそのまま信じていました。

教師になって、子どもたちとフィールドワークする中で〈モンシロチョウはアブラナ科が大好きだ〉ということを知りました。➡︎ 関連記事

「ブロッコリーもキャベツも同じ〈アブラナ科〉の植物」です。

モンシロチョウの幼虫はキャベツばかりを食べるわけではないのです。

知らないことがたくさんある人は、それを感動的に知るチャンスがたくさんあります。そしてそれはすばらしいことです。

さて、今回は〈キンレンカ〉です。キンレンカはアブラナ科の植物ではありません。モンシロチョウはアブラナ科の植物でないものも食べて成長するのでしょうか?

みなさんはどう思いますか?

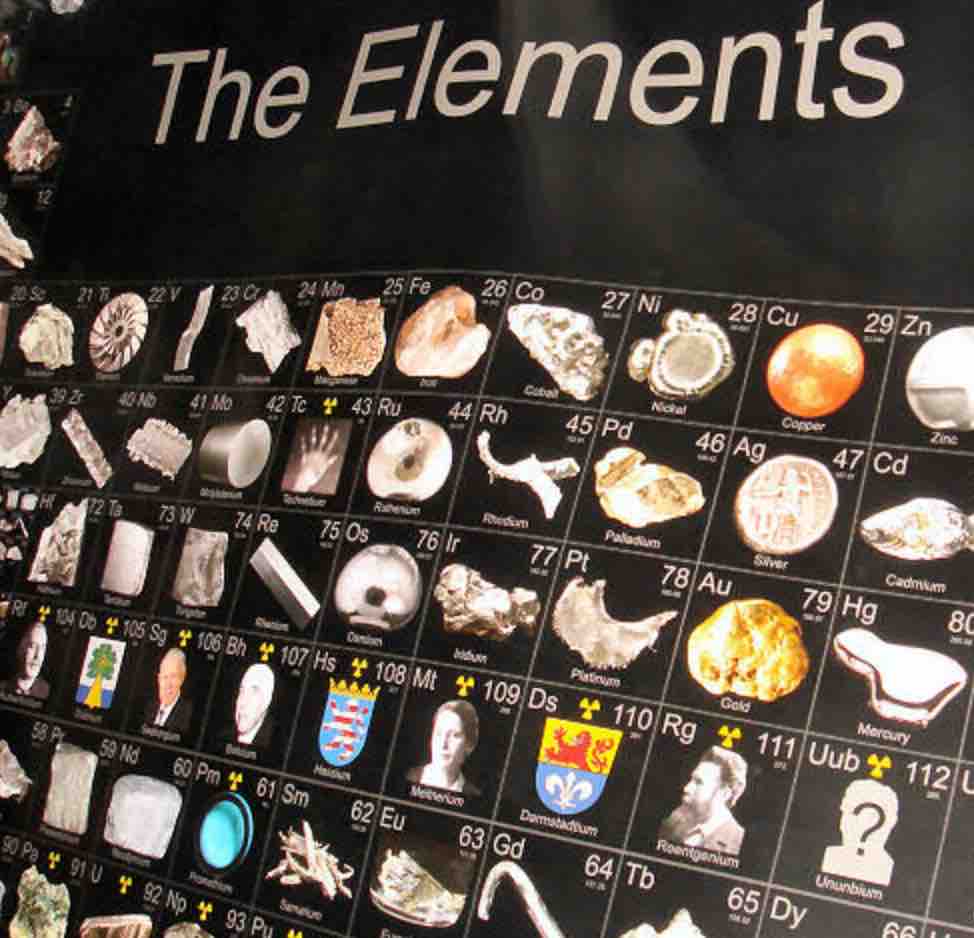

これがキンレンカです。サラダで活用にしたり、漢方で利用したりと多用されている植物です。

持ってきてもらったキンレンカを見ると、アオムシがムシャムシャと葉っぱを食べています。卵も産み付けられていました。

アオムシです。たしかにモンシロチョウのアオムシそっくりです。

アオムシです。たしかにモンシロチョウのアオムシそっくりです。

葉の裏側には卵もたくさん見えました。たしかにモンシロチョウの卵そっくりでした。

葉の裏側には卵もたくさん見えました。たしかにモンシロチョウの卵そっくりでした。

その上、周りにはモンシロチョウがたくさん飛んでいるというわけです。

その上、周りにはモンシロチョウがたくさん飛んでいるというわけです。

モンシロチョウはアブラナ科以外の植物も食べて成長する、のでしょうか。

みなさんはどう思いますか?

つづく。1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=ジャンプ先でもワンクリックお願いします!