来週の〈たのしい教育メールマガジン〉の内容を考えるのは、私のたのしみの一つです。〈たの研〉に来てくれるメンバーに軽く話してみたら「おもしろいです!」と言ってくれたものがあるので、それをまとめ始めています、好評ならそれがメルマガの記事の一つになります。このサイトにアイディアを紹介してみます、気に入っていただけたら嬉しいです。

三省堂に感謝を込めて、読書中の「新明解国語辞典」を利用します。

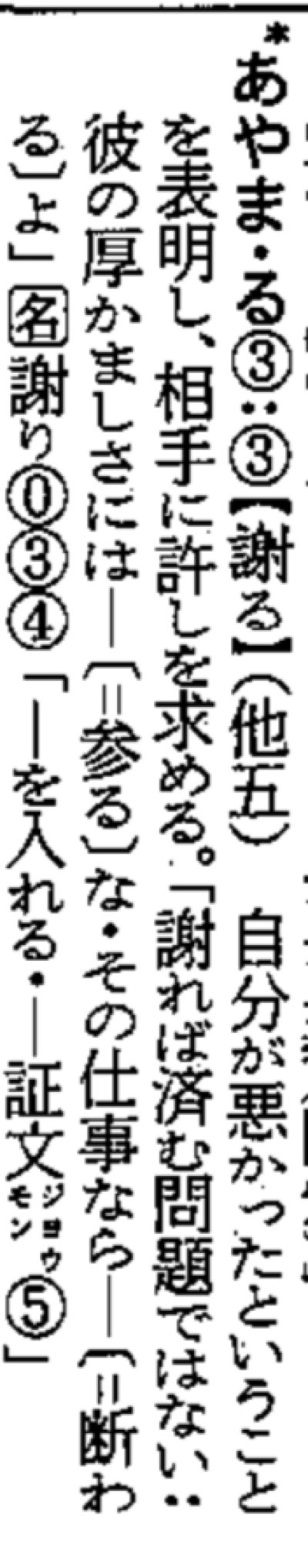

語釈から、それがどの言葉なのか予想するゲームです。

やってみましょう。

語釈がいくつもあるので、順を崩して出してみます、一つでわからない場合は続く語釈から予想してみましょう。

第一問

①国家公務員試験1種に合格したものの通称

わかりますか?

②その方面で実際に場数を踏んできた経験年数

③狭義では〈競技歴・試合経験〉を指す

④病原菌やウィルスに感染しながら発病せず、しかも保菌し続ける人

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

答え「キャリア」です。

*

第二問、これは一本でいきましょう。

「個人の立場や利害にとらわれず、広く身の回りにあるものをすべての存在価値を認め、最大限に尊重していきたいと願う、人間本来の暖かな心情」

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

答え「愛」です。

どうでしょう、かんたんでしたか。

難しかったですか。

こうやって語釈を独立させてしみじみ味わうことで、私自身の言葉のセンスも磨かれてきている感じがしています。

学校でもできると思うので、興味のあるみなさんは試してみませんか。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

辞書を「読書する」というのは、活字中毒だった私もはじめてのことです。

辞書を「読書する」というのは、活字中毒だった私もはじめてのことです。