たのしい教育研究所に送られてくるメールの中には〈哲学や発想法〉に関するものも含まれます。

「哲学や発想法にずっと疑問に感じて来た」という方から「このサイトに紹介される哲学・発想法はおもしろい」という評価が届くこともあります。

うれしいことです。

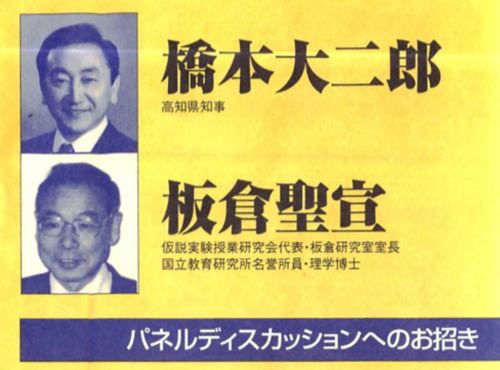

今回は1988年当時〈仮説実験授業研究会代表 板倉聖宣〉と〈高知県知事 橋本大二郎〉がディスカッションした時のパンフに掲載された板倉聖宣の言葉を紹介しましょう。

たのしい教育メールマガジンで紹介した時にも反響が大きかった内容です。その内容の一部を紹介します。

板倉聖宣

どのような授業なら子どもたちは〈たのしい〉と言い,学習意欲をわかすようになるのでしょうか。私たちはそうした点について,実験的な研究を重ねてきました。そして多くの場合,これまでの小中高等学校の教育内容よりも、ずっと高度な教育内容を取り上げて教えています。

これまでの多くの教育関係者たちは,「いまの子どもたちはこれまでの教育内容を受け付けない」と知ると,やたらに教育内容を低下させることばかりを考えがちでした。

ところが,私たちは「そういう安易なやり方が,かえって子どもたちの学習意欲を低下させてきた」と考え,むしろ高度な教育内容を取り上げることによって大きな成果をあげることができたのです。いまの子どもたちに,これまでの模倣の時代のように,外発的動機づけで勉強を押しつけることはできません。これからの子どもたちには内発的動機づけを中心とした授業を展開しなければならないのです。

ところが,ふつうの教育研究団体は文部省の「学習指導要領」の枠内でだけ研究してきたので「どういう教材が子どもたちの学習意欲を高めるか」といった研究が決定的に欠落しているのです。今日の子どもたちは,学校に不適合な現象を示しているようにも見えます。

しかしそれは,現代の子どもたちが「内発的動機づけをもとに勉強するのでなければいやだ」と言っているのに対して,教育関係者たちが学習意欲の研究を怠り,依然として模倣の時代に生きていることによって生じたものです。「〈外発的動機づけで勉強をしてきた昔の子どもたち〉よりも〈内発的動機づけをもとに勉強するのでなければいやだ〉という子どもたちのほうが素晴らしい」とは言えないでしょうか。

だから私たちは「今日の学校教育に不適合現象を示しているのは,子どもたちではなくて,大人の教育関係者たちだ」と思うのです。

私たちが,未来の教育に明るい期待をもてるのは,私たちがいまの教育をそのように見て,また,そう考えるのが自然であるような教育成果を挙げることが出来ているからなのです。

読んでくださっている皆さんの応援クリックが元気の元です。一緒に〈たのしい教育〉を広げませんか。その〈簡単な方法〉があります。ここのクリックでブログ評価に一票入ります