仮説実験授業の授業書「空気の重さ」にわたしの大好きな読み物が入っています。今回は少しだけその内容に触れながら書いてみましょう。

一つ前に〈ほんの小さなタネから何百倍、何千倍、何十万倍もの大きさに育っていく植物たち。その植物のからだはいったい何からできているのか?〉という内容を書いたところ「とてもおもしろいです」という反響がいくつも届きました。みなさんの〈興味関心〉をたばねて一緒に考える自由研究のテーマとしてつづらせていただきます。

〈植物の体はいったい何からできているのか?〉

その解明にはオランダの科学者〈ファン・ヘルモント−1577~1644年〉さんの研究が重要なカギを握りました。仮説実験授業の授業書「空気の重さ」(仮説社)の最後の部分に研究問題(自分で調べる問題)として出てきますから、近くに〈たのしい教育〉の好きそうな先生がいたらぜひ「先生、仮説実験授業の〈空気の重さ〉っていう授業やろうよ!」と話してみるとよいですよ。

オランダにファン・へルモント(1577- 1644 年)という学者がすんでいました。

オランダにファン・へルモント(1577- 1644 年)という学者がすんでいました。

ヘルモントさんは、いろいろな研究をした人物ですが、その1つが「〈植物のからだ〉が何によってできているのか」という研究でした。

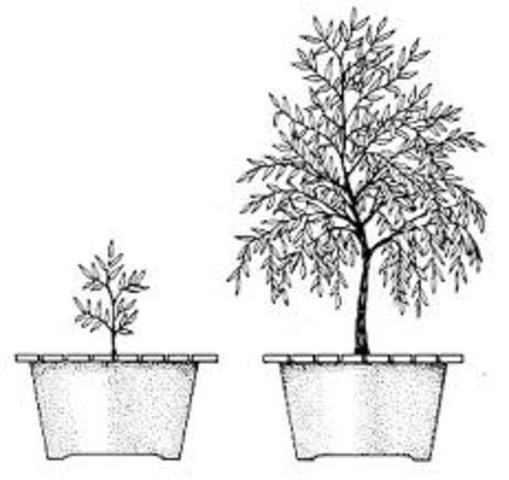

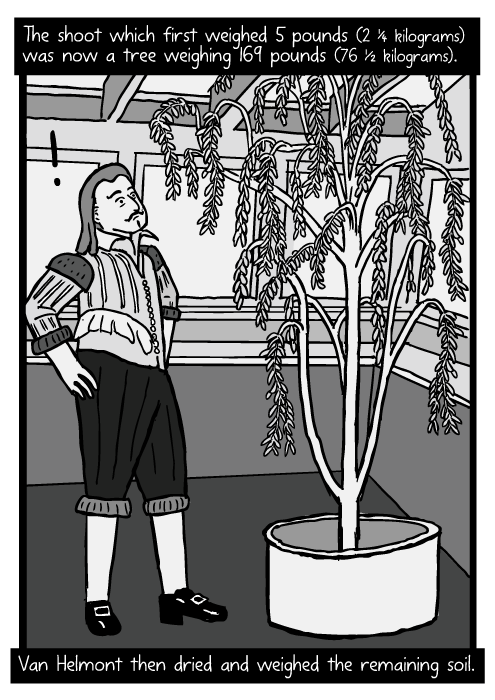

ヘルモントさんは、植木ばちに小さなやなぎの木をうえて,雨水だけをやって育てると,重さがどうかわるかをしらべたのです。

まずはじめにやなぎの苗木の重さをはかっておきました。

〈2.3㎏〉でした。

今度は〈植木ばち〉にいれる〈土〉を火でしっかりとかわかしてから,重さをはかっておきました。

その後5年のあいだ,〈雨水だけ〉をやって育てたのです。

5年後、育ったやなぎの木をきって重さをはかることにしました。だって、そのまま計る様なはかりが無かったからです。

はかってみると〈76.7㎏〉になっていることがわかりました。

はじめ〈2.3㎏〉しかなかったやなぎの木が,5年間で〈76.7㎏〉。

〈74.4㎏〉増えたのです。

重さがふえたからには、外からものがはいったにちがいありません。

土がやなぎにばけたのでしょうか?

ここまで読んで、少し立ち止まって考えてみてください。

土がやなぎの木のからだに変わったのでしょうか、どう思いますか?

⬇

考え中

⬇

考え中

⬇

考え中

ヘルモント先生は、ていねいに土を取り出して、また〈火〉でかわかし、重さをはかりました。

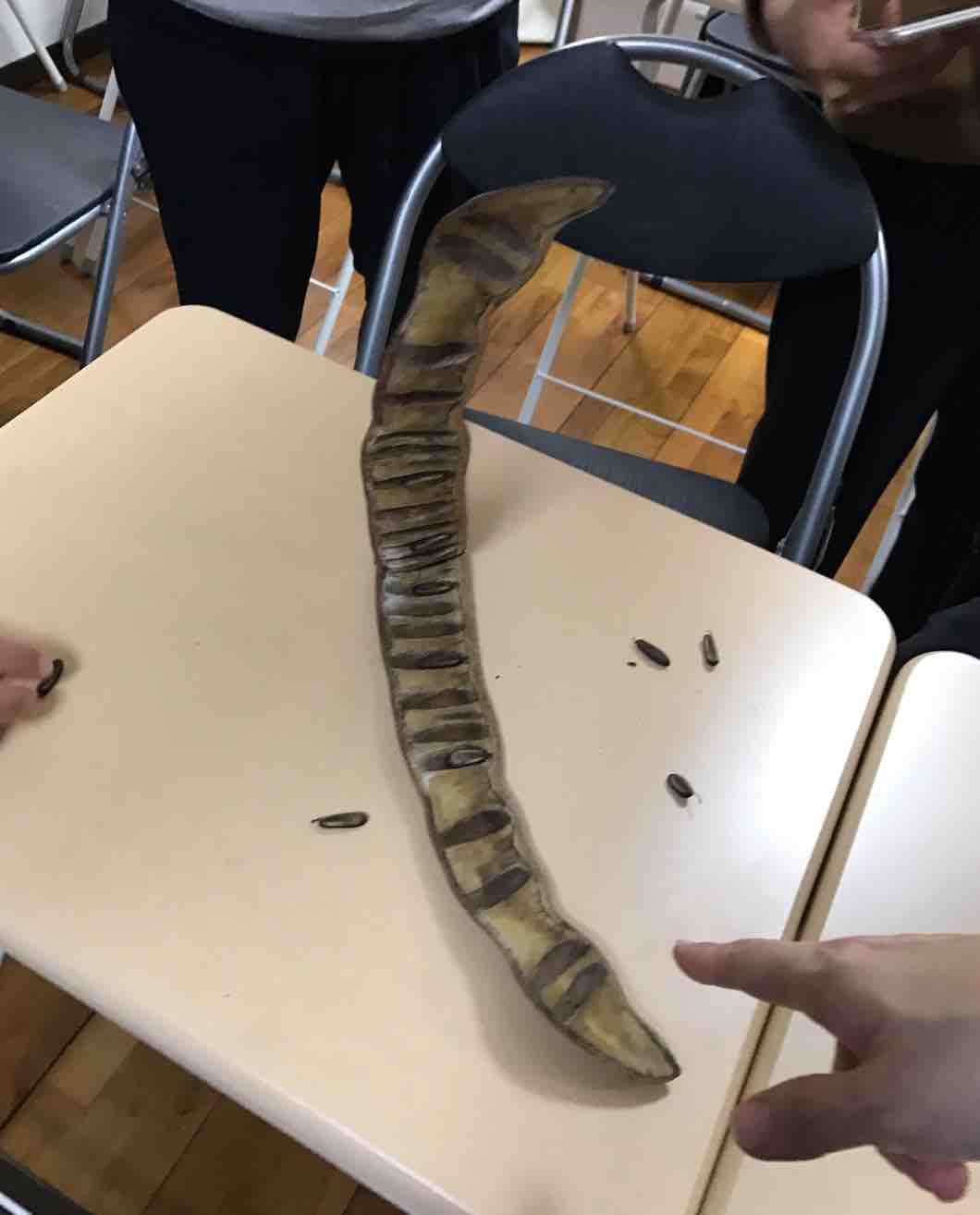

すると〈土〉の重さは5年前から〈60g〉減っているだけでした。

ヘルモントさんは土が飛んでいったり、外からホコリが入ったりしないように、植木ばちにカバーをかけてありましたから、この60gが養分としてやなぎの木に入っていったのだと考えられます。

しかし60gの土が74400gのやなぎの木になるはずはありません。

ヘルモントさんはこう予想しました。

そうだ、やなぎの木は

〈水〉からできているのだ!

みなさんは、そのヘルモントさんの予想について、どう思いますか。

あなたも同じ考えでしょうか、それとも違う考えでしょうか?

⬇

考え中

⬇

考え中

⬇

考え中

⬇

実は、このヘルモントさんの予想は、ある部分では正しいことを言っているのですけど、全体としては正しいとはいえませんでした。しかし、その外れた予想が〈植物の成長の研究〉を大きくすすめることとなったのです。

〈予想は当たっていても間違っていても賢さにつながる〉という例の1つです。

さてみなさんも、このヘルモントさんの研究について、自分でもいろいろ考えて(予想をたてて)みませんか。1日一回の「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-〈人気ブログ〉いいねクリック⬅︎ジャンプ先のページでもワンクリックお願いします

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎