敬愛する野田知佑さんが亡くなってもうすぐ二週間ほどになる。

野田さんが犬のガクと一緒にカヌーで下った〈ユーコン〉を私も旅したことがある。

ダンディーでニヒルな野田さんはアウトドア派の中でも特異な輝きを放っていたと思う。

その野田さんが語っていたことで心に残っている言葉がいくつもある。

「最近、日本で見なくなったものは何か?

〈川ガキ〉だ」もその一つ。

〈川ガキ〉というのは食べ物ではなく、川で遊ぶガキのこと。

たしかに!

それはもしかすると〈大人たちにゆとりや度胸がなくなった〉ということかもしれないな。

こどもに限らず大人も、自然の中にいるとDNAが騒ぎ出す。

そして言葉にならない感覚を味わうことができる。

読者の皆さんで、この記事に心動かされた方は、こどもを誘って、あるいは友達を誘って、あるいは独りで自然の中に入ってみませんか。あ、その時には〈裸足〉になるとよいですよ。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

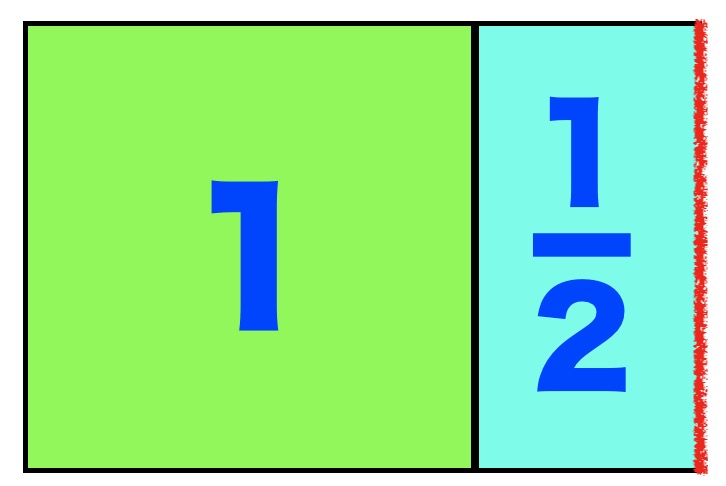

と表すこともできます。

と表すこともできます。