以前たのしい教育メールマガジンのたのしい教育プログラムの章で寺田寅彦の「茶わんの湯」を取り上げました。寺田寅彦は科学者でありながら文学者 夏目漱石の弟子入りをしたというユニークな人物で、とても読み応えある文章を書く人物です。

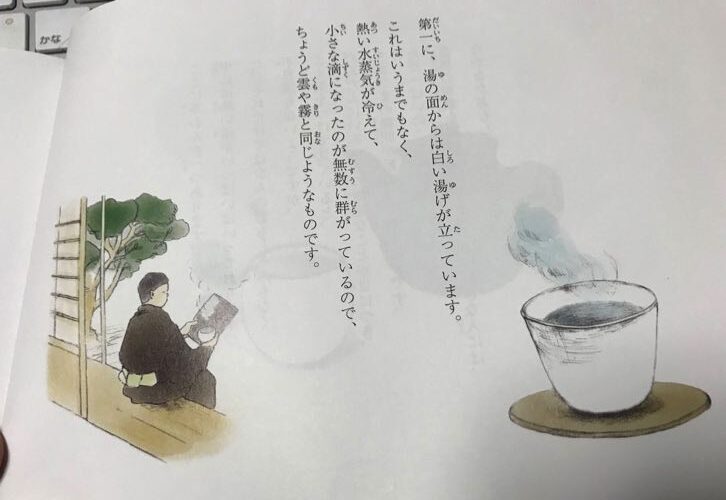

「茶わんの湯」は小学校理科の「気体」を扱う単元でオススメです。

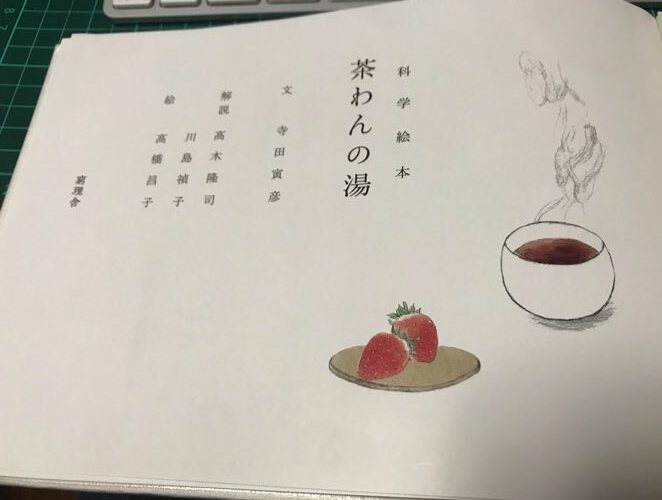

最近、図書館にいった時、それが絵本になっているのを知りました、さっそく借りて読んでいます。

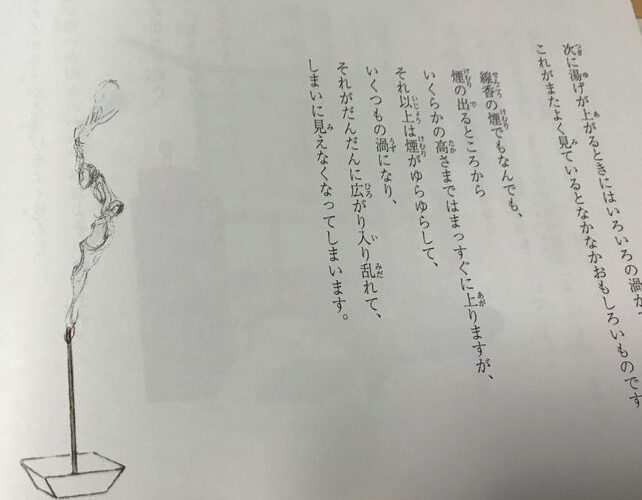

文章に添えられた絵がおもしろさと理解を深くしてくれます。

あらためて味わってみると、寺田寅彦はきっとファラデーの「ろうそくの科学」を意識したのでしょう。

お茶好きの日本人にとって、茶碗からたちのぼる湯気はとても身近で、それが科学的な見方考え方を身につけるために画期的な題材だと気づいたのでしょう。

興味のあるみなさんは、ぜひ手にとってみませんか、学校の図書館に、ぜひ入れて欲しい一冊です。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!