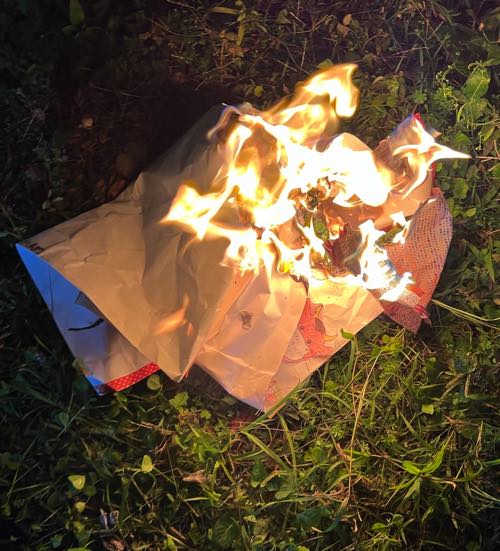

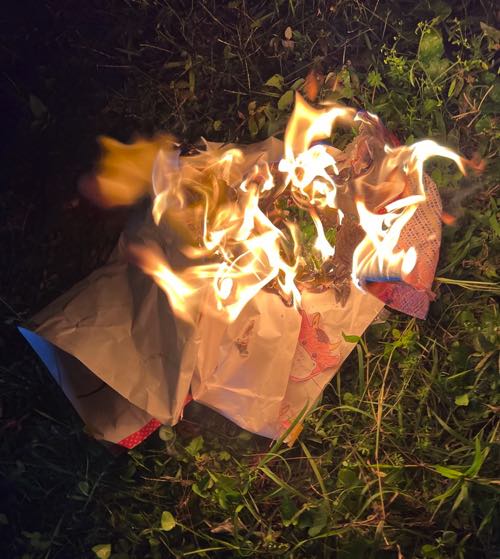

先週のクリスマスパーティーでミムラ先生がトトロのかわいい門松づくりを披露してくれました、これです。参加者全員大盛り上がりです。

15分くらいでできあがります。

自分のアイディアでいろいろなバリエーションがうまれます。

ものづくりが盛り上がると、みんな無口になっていきます。

これは私いっきゅうがつくっている途中の状況です。

クラスで実施したい方は、ものづくりSVについてお問い合わせください。一つ組み立てると、クラスで実施することができるでしょう。

今年もいろいろなたのしい教育プログラムを提供していきたいと思います。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!