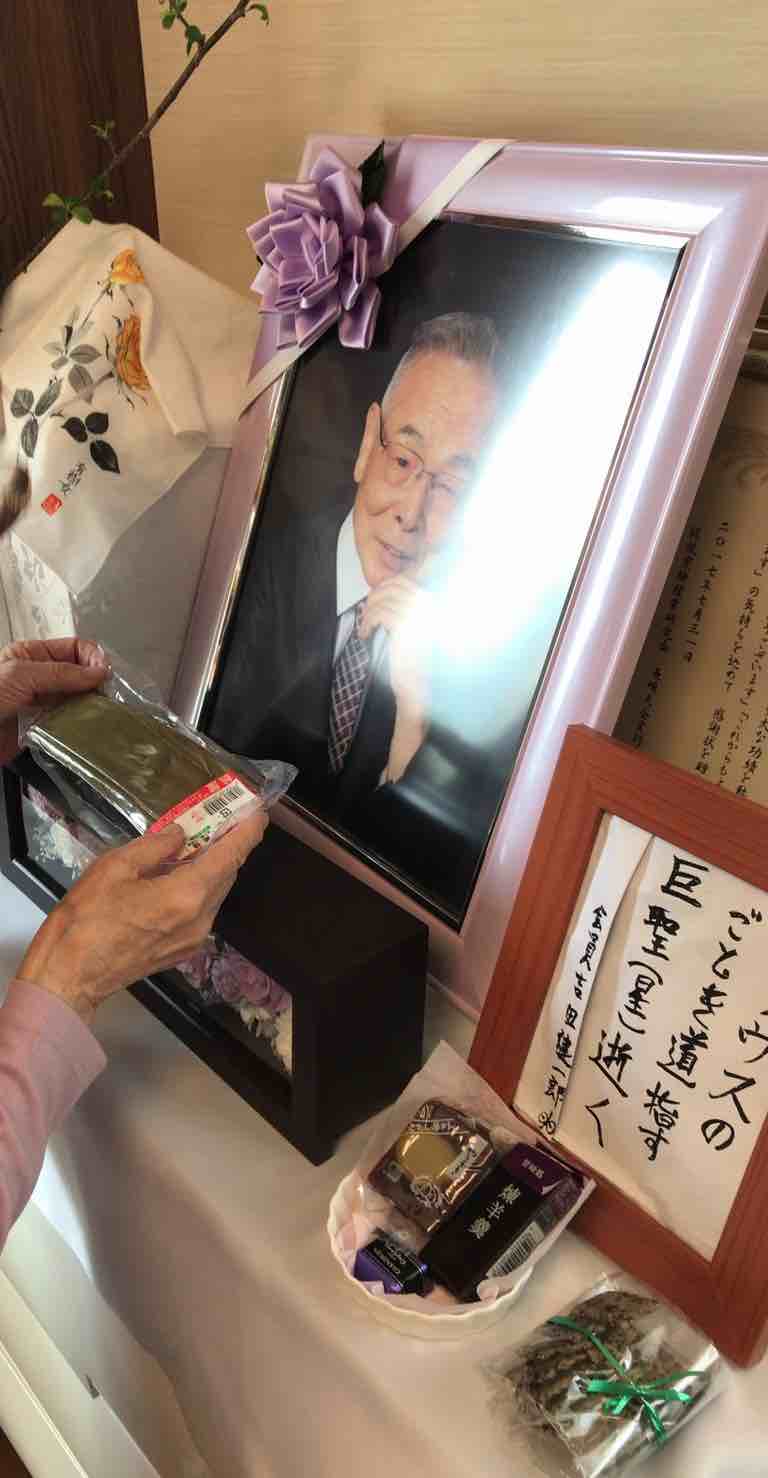

いろいろな報告ものをまとめている時に偶然20年くらい前の〈巨大シャボン玉〉の写真が出て来ました。

いろいろな学校でやって来ましたけど、何度やっても何処でやっても、笑顔がいっぱいあふれる教材です。この夏の自由研究の講座で取り上げてもよいな。

ゆっくり風をふくませると、こんなに大きなシャボン玉になります。

パッと作ってもバスケットボールくらいにはなります。

これはAくんが〈大きなシャボン玉の場合は、二つくっつくと割れてしまうのではないかな?〉ということで頑張っていた時の一枚です。結局うまくくっつけることができず、今でも謎のままです。

大きなシャボン玉を作るのはそんなに難しくありません。

データを調べてみると、いくつかの調合の方法が出て来ました。

とりあえず、20年前あたりのデータとして出て来た調合を載せておきます。

・製氷水か沸騰させて冷ました水400ml・・・不純物が少ないほどよい

・キッチン洗剤 50ml・・・界面活性剤40%以上

・スライムを作る時の洗濯糊(PVA)50ml・・・100均にあります。ポリビニールアルコールと表記されているかもしれません

・グラニュー糖 大さじ1杯

この頃のフレームは〈太い針金〉に〈ガーゼ〉を巻いて作っていましたが、10年ほど前、100均で〈バドミントンのラケット〉を入手して、それを輪の根元からこんな具合に曲げると、しっかりしたフレームになることを発見してからは、もっぱらその方式を利用しています。

〈たのしさから何も学ばないわけがない〉と書いて来ましたが、巨大シャボン玉から子どもたちがどういうことを学んでいくのか、親や教師が予想しながら準備してあげるとよいですよ。

子ども達が学んでいくもの、それは〈周りの人たちの笑顔〉であったり、〈優しさ〉であったり、〈風の力〉であったり、〈無色透明な光がいろいろな色に別れること〉であったり、時には散っていく〈シャボン玉のはかなさ〉であったり・・・

もちろん〈もっと大きなシャボン玉をつくる方法〉をテーマに自分で研究をすすめていく人も出るでしょう。

わたしの様に大人になっているのに、それを追い求めている人もいるくらいですから。

何れにしても、子どもたちは、たのしむ中からたくさんのことを味わってくれるでしょう。

その笑顔を応援できる大人が一人でもいれば、その子にとって、すばらしい宝物だと思います。

たのしい教育研究所は〈学ぶ笑顔〉という実験結果をたくさん生み出しています。応援、お待ちしています。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉を応援することができます !

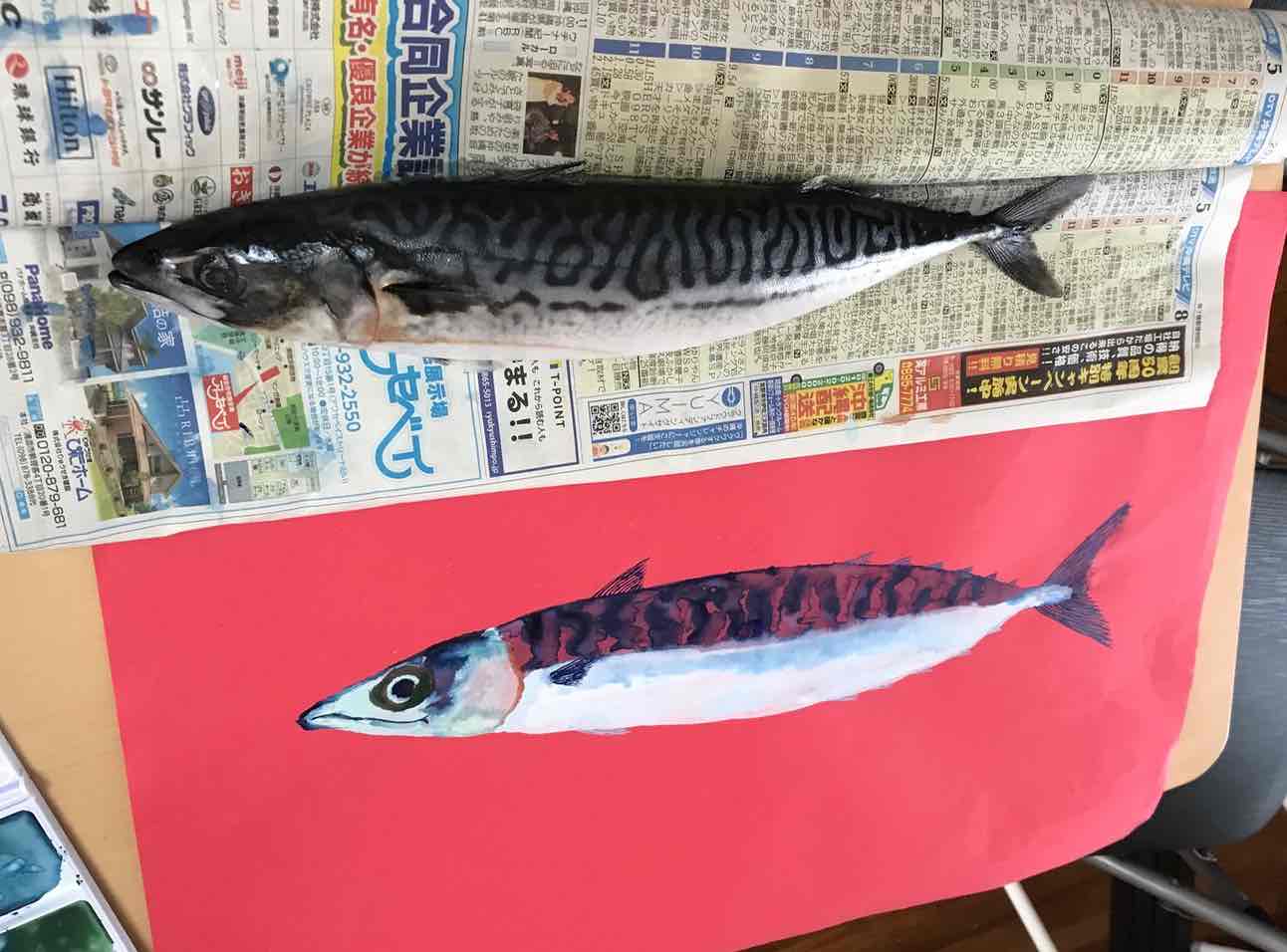

自ら絵画をたのしみたいという方も、教師として子どもたちと図工を楽しみたいという方も、また意外に多いのですけど、〈教師ですけど絵は苦手です〉という方もぜひどうぞ。

自ら絵画をたのしみたいという方も、教師として子どもたちと図工を楽しみたいという方も、また意外に多いのですけど、〈教師ですけど絵は苦手です〉という方もぜひどうぞ。