たのしい教育研究所メールマガジンには、学校や家庭で簡単に授業できるものを掲載する章があります。

大人気です。

今回は私が小学校で勤めていた時に書いたレポートを掲載しています。

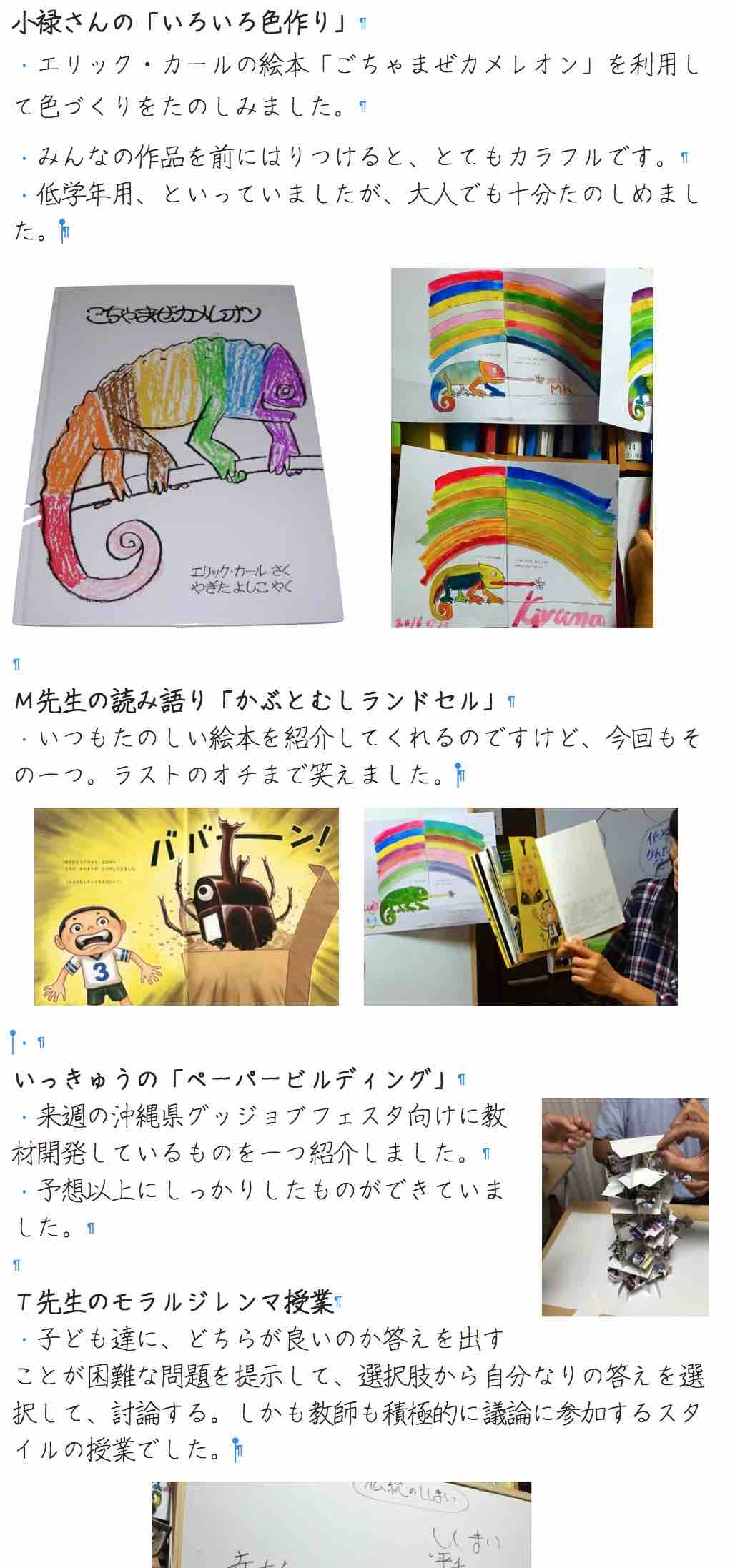

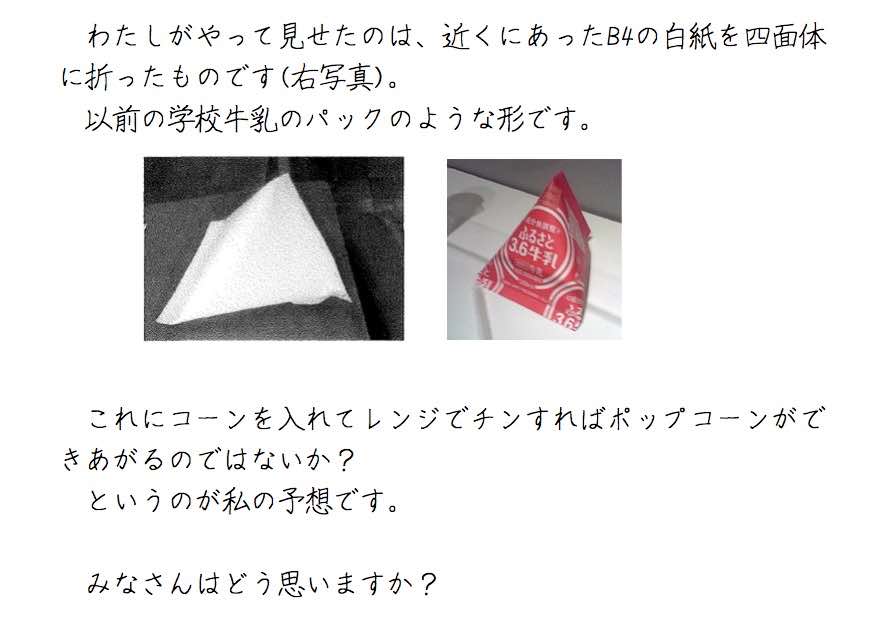

ごく普通の紙で簡単に作るポップコーンです。

子どもたちもとても喜んでくれます。

家で、おやつをつくる時にも重宝します。

一部を掲載します。

読みたい方は「応援団・サポーター」にご加入ください。

研究所の応援団・サポート月額は800円、年まとめとして9600円で振込んでいただいています。貴重な拠出金を何倍にもして、日本中に「たのしい教育」を普及させる活動に利用させていただきます。

申し込み ➡︎ こちら