昨日は、スタッフのメンバーと那覇市で初仕事でした。

「おじいちゃんおばあちゃん達へ たのしい教育を通した生きがいづくり」

について、老人福祉関係の専門家の方達との話し合いです。

さすが専門家の方達との話は示唆に富み、今後のNPOの活動に大きなはずみになりそうです。

戻ると、たのしい教育研究所のメンバーが作ってくれたオーナメントにみんなで手をいれて、研究所の初春の門を飾りました。

春から元気にたのしい教育研究所です。

⭐️ご注意ください⭐️皆さんのお陰で〈たの研〉が有名になっていくのと同時に「たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所」の名称を勝手に利用して他団体への問合わせなどのメールを送るなどのなりすましが出ています。〈たの研〉は知らない相手に対して一方的にメールなどを送ることはありません、ご注意ください!

〈たの研メール〉のドメイン(@以下)はtanoken.com です。加えて講座等の連絡はride.i.tanoken⭐︎gmail.com

⭐︎は@ はから発信することがあります。

昨日は、スタッフのメンバーと那覇市で初仕事でした。

「おじいちゃんおばあちゃん達へ たのしい教育を通した生きがいづくり」

について、老人福祉関係の専門家の方達との話し合いです。

さすが専門家の方達との話は示唆に富み、今後のNPOの活動に大きなはずみになりそうです。

戻ると、たのしい教育研究所のメンバーが作ってくれたオーナメントにみんなで手をいれて、研究所の初春の門を飾りました。

春から元気にたのしい教育研究所です。

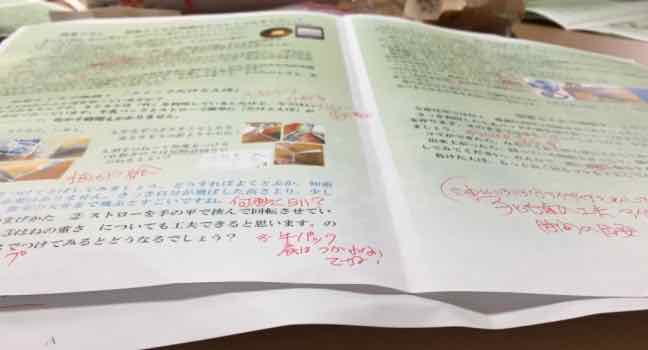

たのしい教育研究所で新春の授業検討会が開催されました。

クイック・たけとんぼの作り方とたのしみ方のプランの言葉の検討会です。

いろいろな人達の意見でどんどんブラッシュアップしていきます。

その感じが気持ちよいです。

文章だけでなく、うまく飛ぶのかについても、かなり厳しくチェックが入っています。

実際に授業プランに書いてある通り試してみて

「〈羽のひねり〉と〈手の動き〉がうまく表現できていない」

という指摘が入り

「では、このページのここをこんな風に書き換えるとどうでしょう」

といいながら私がひっしに提案しているところです。

「けっこう完成形になっているだろう」と思っていた原稿に、どんどん赤が入っていく様子です。

たのしい教育研究所が創る授業の評価が高いのは、こういう地道なことにたのしく取り組む日々の積み重ねがあるからです。

学力問題に明るくたのしく取り組む

たのしい教育研究所です!

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

研究所のスタッフが心を込めて、2016年の新春を飾るオーナメントを作成してくれました。

たのCafeで教えてもらった「火の鳥」と美しい文字でみごとに作品に仕上がっています。

けっこう大きいので、どこに飾ろうか考えています。

たのしい教育で沖縄の学力問題に明るくとりくむたのしい教育研究所ですが、2016年もこの勢いでさらに盛り上がります。

今年も応援よろしくお願い致します。

たのしい教育で一生ものの学力を!

新年号のメールマガジンを書き始めています。

わたしの大きなたのしみの一つです。

メルマガは「おすすめたのしい教育実践編」「映画はやめられない」と「たのしい教育の発想法」の三部構成です。

その「たのしい教育の発想法」の中に取り上げたものを少し紹介致しましょう。

「たのしい教育研究所」の応援団の一人、仮説実験授業の生みの親である板倉聖宣(現日本科学史学会会長)と、水道方式の生みの親である遠山啓が、今から45年前に毎日新聞社の要請で行った対談です。

「科学と学校教育」というシンプルなテーマですけど、中身はとても刺激的です。

読みやすくするため、文意を変えない程度に手を入れています。

板倉

私が最近考えていることに、教育でいう〈優等生とは何か〉という問題があります。

優等生というのは、権威ある他人に自己を順応させることのうまい生徒のことです。

既成の価値観に自己を合わせる生徒。

これは世界的に共通な現象ですね。一方「研究しよう」という原動力になるものは何かと考えますと、どうも個人の知的好奇心だけではないように思います。自分もそれを知りたいと同時に、多くの人もそれを知りたがっているという世論的なものが、おそらく研究を推進する力になるのではないかと私は思います。

遠山

先生の顔色を見るのが上手な子が優等生になって・・

板倉

創造性がないんですね。創造性とは自分の価値基準を示すことです。

ところが学校の優等生というのは誰かの価値基準に自分を合わせる子のことですから。

遠山

先ごろ毎日新聞の連載「現代学問論」の中で、湯川、坂田、武谷三氏が話し合っていましたが、その中で「愚聞が非常に大事だ」というところがありましたね。結局、原則的な問題を問うということは、愚問のような形をとるわけですよね。いまの人聞はみんな賢問しかできないんですね。板倉

「空はなぜ青い」なんてのは、愚問のうちに入っている(笑)。

いまの優等生には愚問ではなく、賢問しかできなくなっているんです。

誰かの価値基準に合わせて生きるのではなく、自分の興味関心を大切にして、さらにたくさんの人達の好奇心をも担って創造的に生きることができる子ども達を育てる。

わたしの言葉で語ると、それは

『それが好きで好きでたまらない』そして『周りの人達の笑顔が大好きだ』という子どもを育てるということです。

もちろん、ごく普通の子どもも、優等生も、勉強は嫌いだという子どもも、全ての子ども達が、たのしい教育研究所の対象です。

今年も新春から全力投球しています。

知的好奇心の高まりを本質的な学力向上につなげる

たのしい教育研究所です