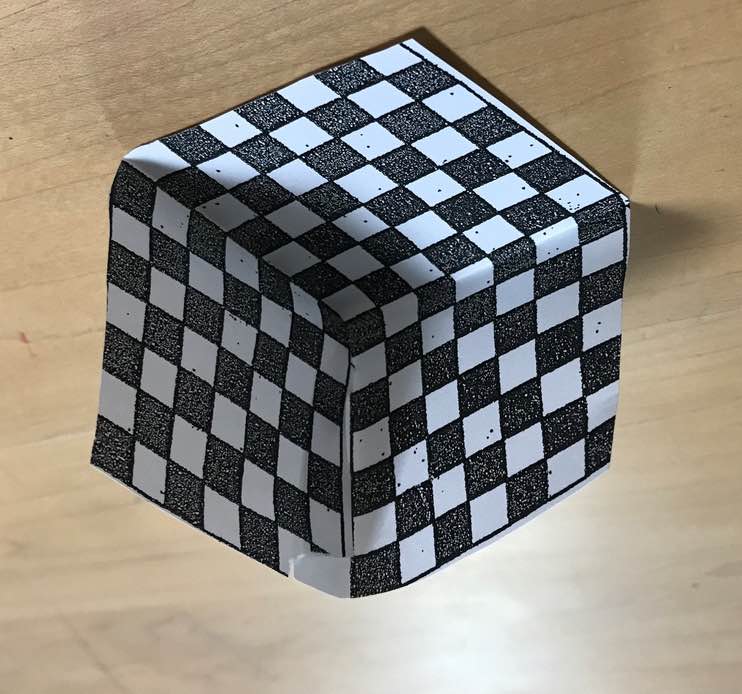

研究所はすでにクリスマスの装いです。

みなさんの周りはどうでしょうか。

日本人はいろいろなものごとに寛容な民族ですから、世界中のいろいろな宗教や慣習が生活の中に入っています。

けれどクリスマスそのものが〈ローマ帝国時代、12月25日(冬至)にはナタリス・インウィクティと呼ばれる祭典〉を取り込んだものです⇒こちら

〈世界中がいろいろなものごとに寛容になっていく〉ことで、世界は少しずつ平和に近づいていくのかもしれません。一緒に〈たのしい教育〉を広げて賢い笑顔を育てる活動に参加しませんか。〈簡単な方法〉があります。このリンクのクリックで少しずつ拡がります!