たのしく島言葉の教材づくりをしていると、いろいろな言葉を島言葉と結びつけて考えるところがあって、たとえば〈カルカン〉はチンスコーとかサーターアンダギーと同じように沖縄のお菓子の一つだろうと思っていました。

私だけかと思ってwebで検索するとyahooのサイトにも「かるかんは沖縄のおかしでしょうか」というやりとりがありました、私だけのイメージではないようです。

先日たの研の仲間が鹿児島に行ったというので、美味しい〈カルカン〉をみやげの一つに持って来てくれました。みんな美味しい美味しいと食べたのでなくなる前に写真を撮っておきました。ひらがなで〈かるかん〉なんですね。

リュウキュウイモ がサツマイモに名前を変えたように、かるかんも元々沖縄のお菓子だった可能性はあるとはいえ、それはさておき進みましょう。

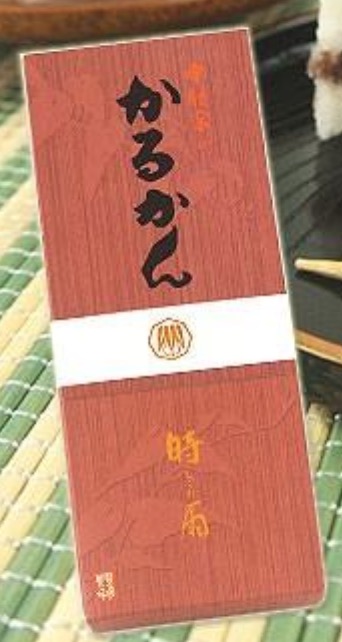

かるかんには四角いものや丸いものがあります、ふわふわしたお菓子です。

この説明書きで知ったのですけど、かるかんには漢字がありました、「軽羹」です。羹が難しい漢字です。

この〈羹〉は羊羹(ようかん)の〈羹〉です。

語源をみると〈軽いヨウカン〉という意味で〈カルカン〉と呼ばれるようになったということです。諸説あるのでしょうけど、私はこの説が正しいと思っています。

それを知った上でみると確かに似ていますね。

これは羊羹(ようかん)。

これは軽羹(かるかん)。

これは羊羹。

これは軽羹。

カルカン・かるかんは島言葉、沖縄ルーツではないのですね。

追記)カルカンの語源は分かりやすかったのですけど、あわせて〈羊羹〉の語源も紹介しようと思っていたので、それは項をわけて書かせてください

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります