たのしい教育研究所は月に5日〈地域〉に出かけていって〈たのしい授業〉を実施しています。毎回毎回大好評です。

これは昨日実施した時の様子です。

たのしい教育研究所と地域を結んでくださっている担当の方たちによると〈各会場10名程度〉という予測でしたが、すでに昨日はその約3倍、29名の子ども達が集まって来てくれています。

沖縄市でたのしい授業−たのしいゲーム

地域でのたのしい授業−たのしいゲーム

ゲームでたのしい雰囲気を味わってあとは、たのしいものづくりや、不思議カードなどで〈物質の熱による変化〉や〈手品のなぞとき〉などをワイワイにがわいながらたのしんでもらっています。

参加したい方は基本的に〈沖縄市在住の小学生〉ですが、許容範囲もありますので、直接ご相談ください。

たのしい教育の実技を学びたい方はボランティアとして関わっていただく方法がありますのでご連絡ください。

会場は10/16(月)沖縄市センター自治会、17日(火)越来自治会、18日(水)海邦町自治会、19日(木)泡瀬自治会、20日(金)池原自治会

時間は午後4時から6時です!

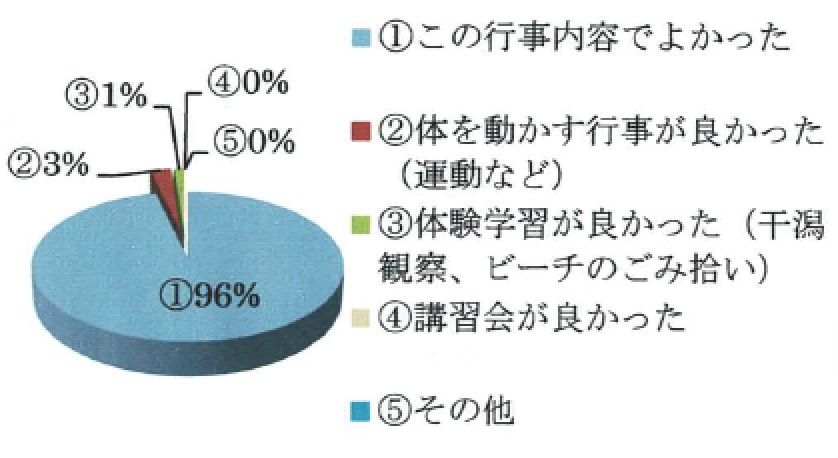

地域で広がる〈たのしい授業〉 沖縄市 キッズデポメニュー