感染症対策でなかなか旅ができない日々です。たのしい教育研究所(RIDE)のメンバーはアウトドア派が多いので、たのしい教育プログラムづくりで野山を歩くことも多いのですけど、一般の人はなかなかそうもいかないと思います。

最近、実験的に第3研究所のミーティングルームの天井面にある工夫をしてみました。

実験的にやってみて、合わないなら二、三日でやめようと思っていたら、けっこう人気です。

何かというと、、、

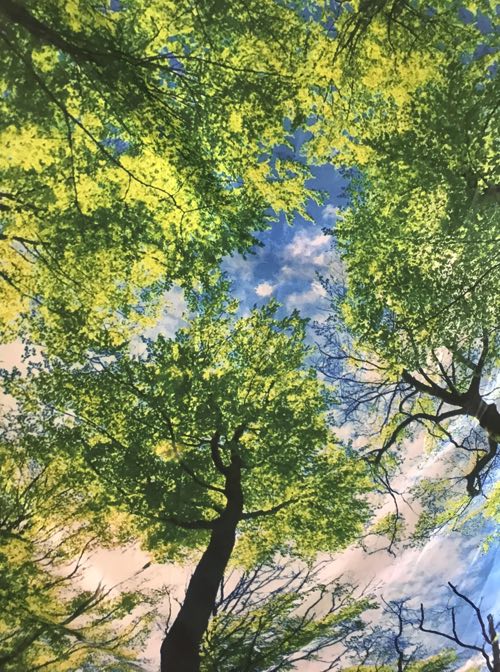

こういうタペストリーを天井面にはり付けてみたんです。

1.5×2.0m くらいあるので、会議用テーブルに座ったメンバーを覆うくらいの大きさです。

珈琲や紅茶を飲みながら見上げると、キャンプしている日々が思い出されて、爽やかな風を感じるくらいです。

RIDEのメンバーも気に入ってくれているので、しばらくこの状態が続きそうです。

皆さんも屋内にいながら外の風を感じる工夫、いかがでしょう。

毎日たのしい教育に全力投球のたのしい教育研究所(RIDE)、みなさんの応援クリックが元気のバネです。ここのクリックで〈応援〉の一票を投じて、一緒に〈たのしい教育〉を広げましょう