たのしい教育研究所はNPOなので、毎年「県」のチェックをうけますが、それ以外にも「事業(授業ではありません)」毎に厳しい経理チェックを受けることになります。NPOというのは〈法人〉つまり基本的には〈会社〉と同じなのです。

今週もその検査がありました。

まずこうやって分類された帳票類のファイルを準備します。

それを外部からくる検査員が、支出経した項目が妥当なのか、その裏付けとなる領収証等はきちんと揃っているのかチェックを受け、不正経理がないかチェックしていきます。学校やPTA、任意団体などの様に、身内がチェックするのではないのです。

それを外部からくる検査員が、支出経した項目が妥当なのか、その裏付けとなる領収証等はきちんと揃っているのかチェックを受け、不正経理がないかチェックしていきます。学校やPTA、任意団体などの様に、身内がチェックするのではないのです。

「二重加算されていないか」、時には「この額が請求書通り口座から引き落とされているか見せてください」という様なチェックもありますから、けっこう厳しい検査です。

「二重加算されていないか」、時には「この額が請求書通り口座から引き落とされているか見せてください」という様なチェックもありますから、けっこう厳しい検査です。

今回も Very Good の評価をもらいました。

会社というものは普通、そうだと思うのですけど、うちの研究所では、一人でお金を取り扱える様にはなっていません。切手一枚購入したものが、誰によっていつ行われたのか、関わる複数の人間がすぐにわかるようになっています。わずか60円くらいの額の行き先までわかるのに、かなりの金額を着服した、という様な新聞記事を目にすると不思議でなりません。

さてこうやって年度のシメが着々とすすみ、頭の中はもう新年度がスタートしています。1日1度のここの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=

毎日元気なたのしい教育研究所です。

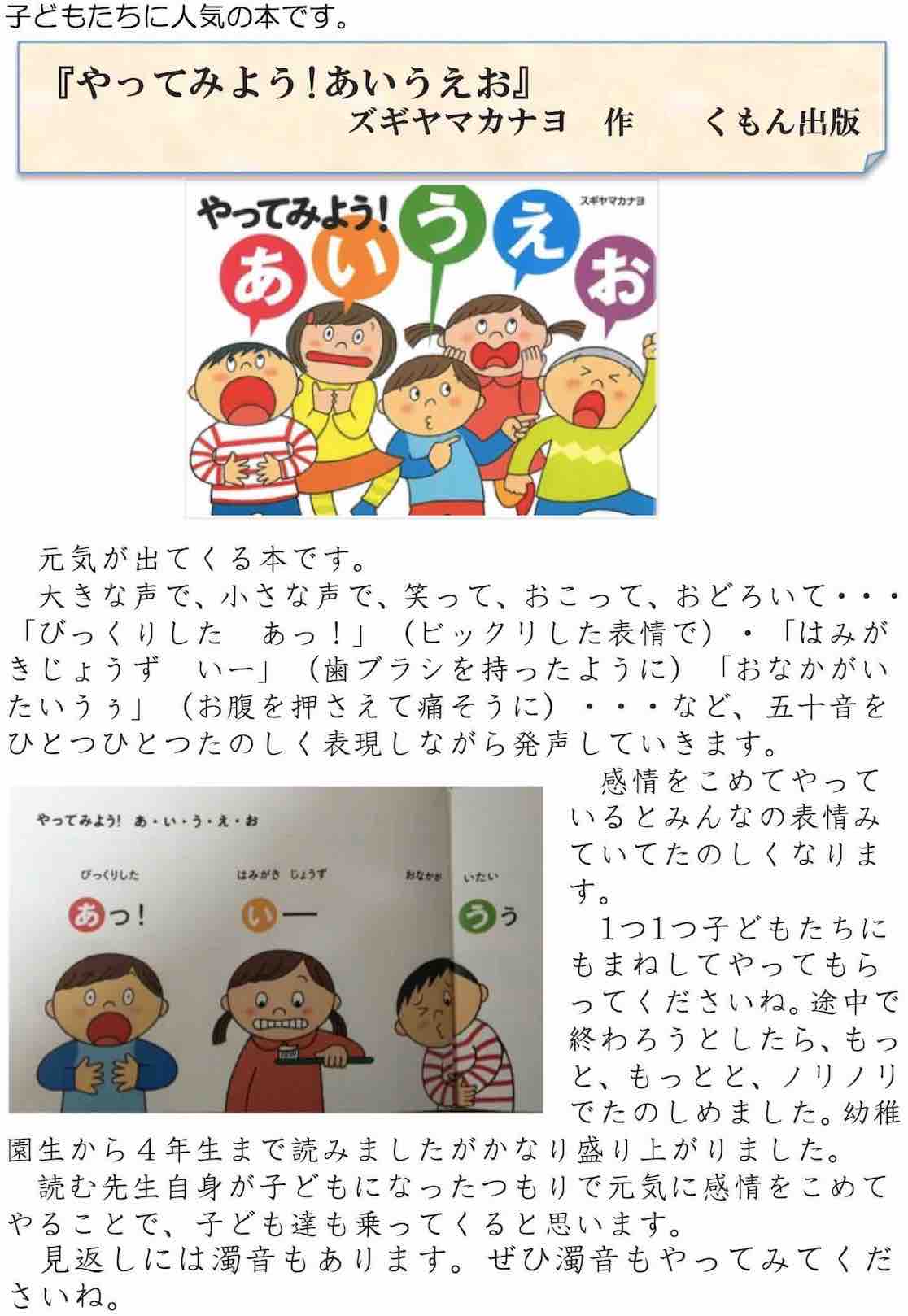

大きな声で読んであげると、子ども達もつられて声を出してくれる様になって、賑やかでたのしいひと時になります。

大きな声で読んであげると、子ども達もつられて声を出してくれる様になって、賑やかでたのしいひと時になります。