たのしい授業を提唱した板倉聖宣は「わかるよりたのしい方が上だ」という話をしたり「何しろたのしいことが重要なのです」という話を してくれています(著書〈仮説実験授業のABC〉など)。わたしも「たのしさが最も重要である」と考えています。

してくれています(著書〈仮説実験授業のABC〉など)。わたしも「たのしさが最も重要である」と考えています。

「たのしい教育研究所」を設立した今ならはっきりとわかるのですが、「たのしさ」とはつまり「幸せ」のことなのです。何かしら「たのしさ」というと軽いものに感じられるかもしれませんし、そういう使い方をする人もいるかもしれませんが「たのしい教育研究所」の掲げる〈たのしい〉という言葉は「幸せ」という言葉と似た意味なのです。つまり「人間にとって〈たのしいかどうか〉が最も重要だ」という時には「人間にとって〈幸せかどうか〉が最も重要だ」ということで、すごく当たり前のことの様に思うのです。

しかし〈幸せ〉という言葉はこれまであまりにたくさん使われてきたので漠然とした感じが大きい上に、宗教的なものとの結びつきも懸念されるので、やはり「たのしさ」という言葉がふさわしいと思っています。

ところで、一口に〈たのしい・幸せだ〉と言っても、そのたのしさや幸せはたくさんあります。「たくさんあるから良いのだ」ということもあるかもしれません。しかし、その〈たのしさや幸せの構造〉がわかると、回り道をしなくてよいようにもなります。ということで、今回はすこし大風呂敷を広げた様な話になります。その風呂敷は、わたしが教師となって、その大きな成果である「たのしい教育研究所」を設立し、活動をすすめている根本のところに位置するものです。それはきっと、いろいろな人たちの幸せと結びつくものだと思っています。すこし長くなるかもしれません、お付き合いください。

教師になった頃、体育系の私は「たのしい体育」の研究会に属していました。その研究会の中で、ある先生が「たのしいのがいいというなら、ドッジボールよりパ チンコがたのしいのではないでしょうか?」という話をして、揃った先輩達みんなが大笑いしたことがありました。〈ドッチボールの球〉より〈パチンコの玉〉というわけです。

チンコがたのしいのではないでしょうか?」という話をして、揃った先輩達みんなが大笑いしたことがありました。〈ドッチボールの球〉より〈パチンコの玉〉というわけです。

わたしは教師なりたての若造でしたから、特に発言することもありませんでしたが「ドッジボールのわくわくするたのしさを味わってもらえるかどうかが勝負であって、たのしいならなんでもよい、というわけではないでしょう」という様に考えていた事を今でも覚えています。

教師になってずっと、たのしさの中身を問いかけてきました。「〈たのしい〉という言葉の持つ本質的な意味は何なのか?」ということです。

その答えは「たのしい教育研究所」を設立してしばらくして見つかりました。カウンセリングの中でも、たのしい教育を学びに来てくれる方達へもそれを伝えて来たのですけど、こうやって広く伝えるのは初めてのことです。

人間にとって、最もたのしい、つまり最も幸せを感じるものは二つにまとめることができそうです。そして、その二つはどうも統合できそうなのですけど、その一つが「〈自分の可能性・自分の力が伸びるのを感じる時〉だ」ということです。

人が100人いれば100通りの幸せの形があるのだという人生論がほとんどの中、あえてわたしは限定して考えをすすめています。科学の方法がそうだからです。

いいや、そんなことより〈食べている時が一番たのしい〉とか〈睡眠に就く時が一番たのしい〉とか〈漫画を読んでいる時〉〈釣りをしている時〉〈旅行している時〉が一番たのしいとい人もいるでしょう。

もっと大きく〈目指していた仕事に就職できた時〉〈試験に合格した時〉〈結婚した時〉〈子どもが生まれた時〉が一番幸せを感じたということもあるかもしれません。

たしかに人はいろいろな時に、たのしさや幸せを感じます。そんな中であえて少し考えてみたいのです。

例えば「旅行をしている時が一番たのしい」という人の場合でも、「旅行に行く前にいろいろな予定を立てている時もかなりたのしい」ということもありませんか?

〈あんな可能性〉や〈こんな可能性〉をさぐって、わくわくしながらスケジュールを立て、出発の日までたのしく過ごす、ということを体験した人も多いとおもいます。もちろん現地でいろいろなものを見て、いろいろなものを食べて、いろいろな人たちと触れ合っていることは十分たのしく感じるはずですが、旅立つ前と同じくらい、旅立つ前もたのしかった、ということもあると思うのですが、どうでしょうか。場合によっては、実際の旅で体験したことより、旅立つ前に友達と「あっちに行こうよ、あれ食べようよ、どんなホテルかなetc.」と語り合っていた時の方がたのしかったということもあるかもしれません。

そして実際の旅行で体験するいろいろなことは、これまでの自分という枠を超えて、自分の新しい可能性にもつながることだということもできます。

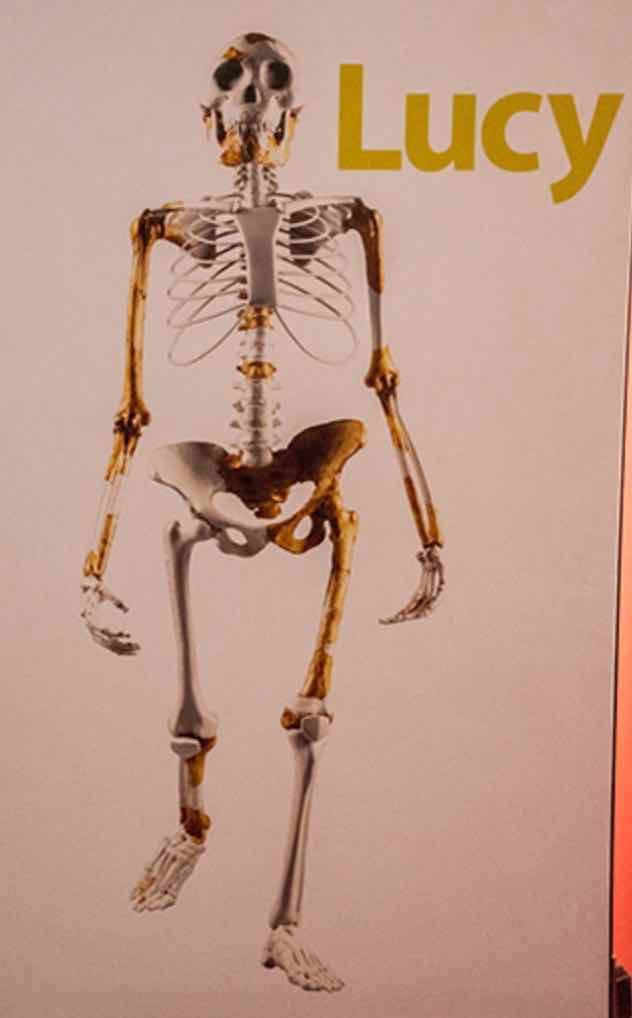

遥か昔。

原始時代。

わたし達人類のルーツ、直立歩行してアフリカの草原へ歩みだしたルーシーも、木の実を採取する日々ではなく未知の草原へ「新たな可能性を求めて旅立った」ということもできるのです。

「美味しいものを食べている時が一番たのしい」という場合でも、それは〈生命を維持する〉ことや〈自分の健康や体力を高める〉ことに直結するものとしてDNAに刻まれているから幸せを感じ、たのしさを感じているということでもあるでしょう。〈生と死〉ということでみれば、それは明らかに〈生きるという可能性を伸ばす方向〉に向かったものであるという見方もできるのです。

「目指していた仕事」に就くことができた時、暮らしが安定するとか、親がホッとするという喜びがある中で、「この仕事で自分のいろいろな可能性が開かられる・自分の力を発揮して、その力が高まっていく」という大きな幸福感を感じていると思うのですがどうでしょうか。逆に、実際にその仕事に就いてのち、自分の可能性が開かない現実を感じる人にとって、幸せに感じていたその仕事が、苦痛で逃げたくなる対象にもなるのです。

人類は今、火星へも旅出そうとしています。「火星なんかにいく費用で福祉をなんとかしてくれ」という意見もたくさんある中、やはり人間は宇宙への新たな可能性を求めてやみません。

深海に行ってどうするんだよ、という声もある中でも深海へのチャレンジャー達は新しい可能性を求めてやみません。

話が大きくなった感がありますが、足元を見て、たとえば私たちの周りの赤ん坊を見ると、まさに可能性にあふれています。存在自体が可能性にあふれているだけでなく、赤ん坊の行動そのものは可能性を求めた挑戦、力を高めていく挑戦の繰り返しです。

人間の幸福感・たのしさ感は〈力や可能性を高めて行く〉ところに存在する

という私の仮説は、私自身が他で見聞きしたものではありませんから、これを読んでくれているたくさんの皆さんも「はじめて聞いた」ということでしょう。ですから、なかなか簡単に納得できないことかもしれませんが、その仮説を時間をかけて自分のふるいにかけて(確かめて)いただけたらと思っています。

話をすすめます。

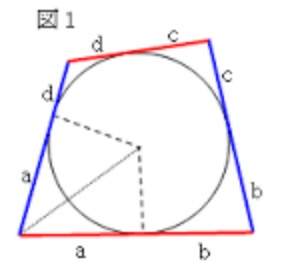

〈たのしい教育〉とはまさに「その人の可能性が伸びて行く教育」です。前回、採用 試験特訓に参加した先生たちから出た「図形の見方がわかった。突然先生が出した問題を自分にも解けることができたのが、とても嬉しかった」という感想を紹介しましたが、それもまさに「自分の可能性」が高まったたのしさです。そしてそれは、今度こそ苦手な数学をクリアーして採用試験に合格できるかもしれない、という可能性を感じることができるたのしさです。

試験特訓に参加した先生たちから出た「図形の見方がわかった。突然先生が出した問題を自分にも解けることができたのが、とても嬉しかった」という感想を紹介しましたが、それもまさに「自分の可能性」が高まったたのしさです。そしてそれは、今度こそ苦手な数学をクリアーして採用試験に合格できるかもしれない、という可能性を感じることができるたのしさです。

たのしい教育研究所が提唱する教育は、その人がこれまで感じることができなかった新しい感動を提供することです。そしてそれは間違いなく、その人の可能性を伸ばすことに直結しています。

たのしい教育を体感して、宇宙飛行士になろうという目標を立てる人、教師への道を選ぶ人、そして実際に難関の採用試験を突破していく力を身につけていく人、勉強嫌いだったのに、もっともっといろいろなことを学びたいと思う人、これまで子ども達と苦しい人間関係だったものが、たのしい教育で仲良くなることができる、というその可能性を高めて行く人… そういうたくさんの人たちがどんどん増えています。それはつまり、たのしい教育が幸せにつながっているということです。

たのしい教育研究所にはたくさんのボランティアの方達が顔をだしてくれます。それは、その方達が研究所の活動の中でいろいろな笑顔を体感しているからだと思います。あわせて、たのしい教育研究所の力や可能性に魅力を感じてくれていると思います。もう一つ、この研究所で、自分の力や可能性が高まっていくことを感じてくれているからでしょう。

ますますこの活動の重要性を感じている、今日この頃です。

「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=

これからもますます力を注いでいこうと考えています。みなさんの応援をよろしくお願いいたします。「このサイトないないいいよ」ということで、周りの人たちにこのサイトのアドレス https://tanokyo.com/ をコピーして送っていただけると嬉しいです。