よもぎがたくさんあったので、よもぎ茶にしたところ、かんたんな上にとてもおいしかったので、研究所に来てくれる人たちに飲んでもらったら、これが大好評でした。

研究所のテーマの一つが「たのしいアウト・ドア=たのしい環境教育」です。

よもぎ餅などを食べたり、沖縄の伝統的な料理「フーチバー・ジューシー(よもぎ おじや)」などで味わっている子ども達もいるので、もしかすると、大人だけでなく子ども達も「意外といけるね」と言ってくれるかもしれません。

興味のある方は、ためしてみませんか。

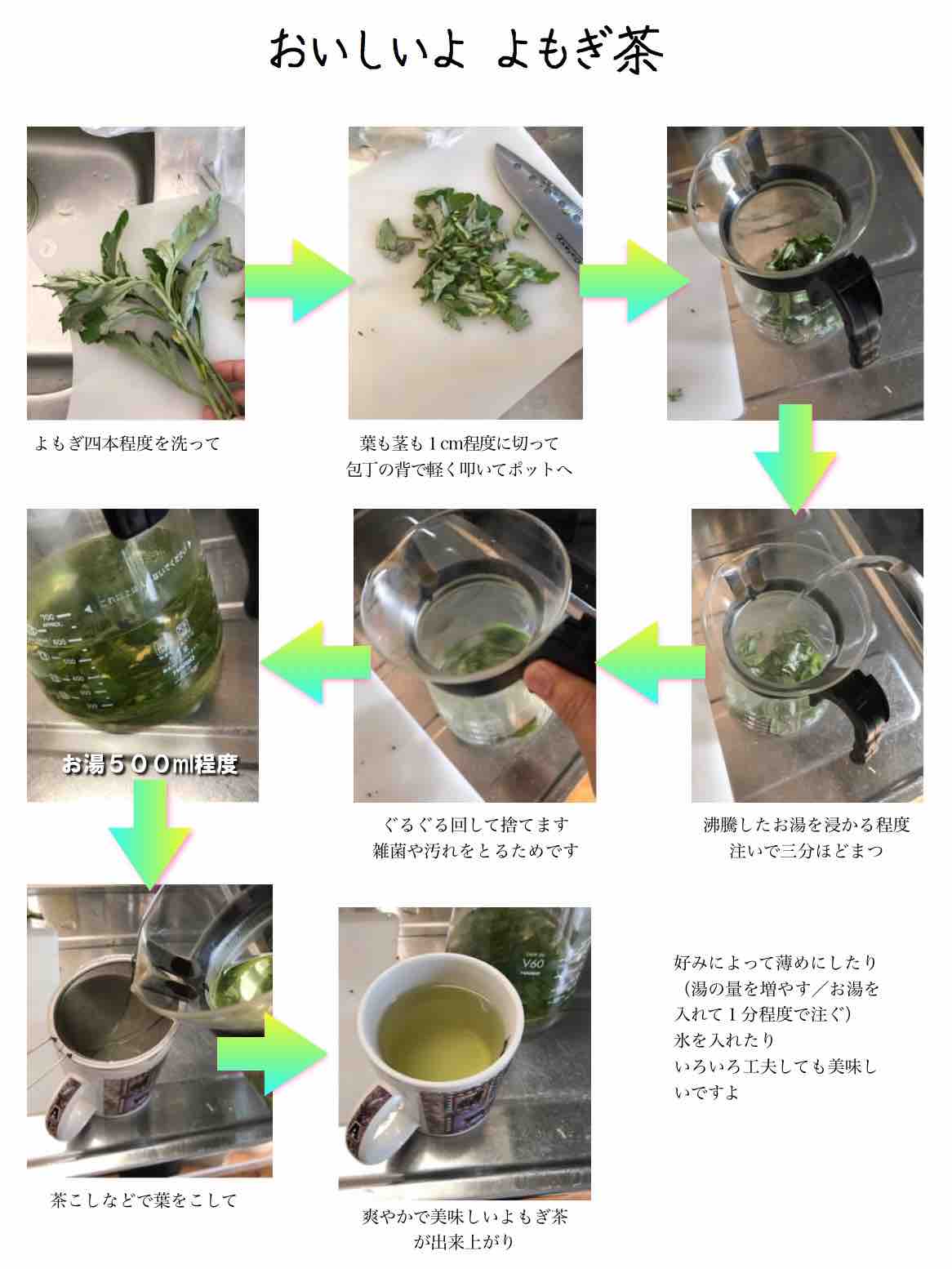

つくり方をかんたんにまとめてみました。

子ども達に味わってもらうなら、薄めがよいでしょう。

よもぎは、わたしの授業プラン「アウト・ドア入門」で、天ぷらにしても大好評の食材です。しかも日本中どこでも手に入る、といってよいほどいろいろなところに生えています。研究所の近くの公園にも生えていますし、立山の山嶺にも生えていました。

キャンプのときの食材にもうってつけのすぐれものです。

お茶にしても美味しいので、さらにわたしの評価が高くなりました。

スタッフが調べたところによると、健康にも良いということで、ガンを予防するとかいろいろな効能があるようですけど、そこらあたりは、わたしはよくわかりません。

たのしいことがいっぱいの

「たのしい教育研究所」です