自由研究で開発研究中の教材を1つ紹介します。

わたしが名人と呼ぶ「まきた先生」と開発中です。

傘袋に翼をつけ、機首をテープで重くすると、面白い様によく飛ぶのです。

ただしこの状態では、前回紹介した「たの式顕微鏡」と違って研究所オリジナルとは言えません。こういうグライダーは以前見たことがあるからです。

ただしこの状態では、前回紹介した「たの式顕微鏡」と違って研究所オリジナルとは言えません。こういうグライダーは以前見たことがあるからです。

開発しているのは〈低学年の女の子〉でも簡単に作って飛ばすことができる教材です。

1.翼の素材

2.翼の形状と位置

3.機首のおもりの位置を自由に変えることができる工夫

4.子ども達が工夫して開発していくことがどれくらい可能か

について予想を立てて実験中です。

「この流れ、この3沿いでうくいく」という、満足いく教材ができあがったら、「たの式グライダー」として授業で公開しようと思っています。

たのしい教育研究所には、こういった研究開発中の教材はとてもたくさんあります。日々、たのしみに研究をすすめています。

たのしい教育が未来を拓く力

「たのしい教育研究所」です

たのしみがいろいろな処で待っている=たのしい散歩 夏編 4点セット!

以前書いた「南部にヤンバルクイナ」の記事が好評です。

ある方からこういうメールをいただきました。

※いつもの様に個人情報等などの関わりで原文に手を入れてあります

たのしい教育研究所 いっきゅう先生へ。

二学期も始まり、子どもたちと向き合う時間を大切にしようという思いを新たに学校に向かう今日この頃です。

いつも公式サイトを拝見させてもらっています。

先日の「ヤンバルクイナを南部で」という記事がありました。

実は私も、たまにウォーキングするコースの川でヤンバルクイナにとても似ている鳥を時々見かけていました。

「ヤンバルでもないのにな」と気にはなっていたのですが、まさかそんなことは無いだろうと決めつけて素通りしていました。

しかし、今回の記事を読んで、

「日々の疑問に思ったことから好奇心へ高めていくこと」

「なぜ?」という疑問を大事に育てていこう

という意欲が沸いてきました。

この心を持って、子どもたちの楽しい授業へと結んでいけるように頑張っていきたいと思っています。

いつもたのしい記事をありがとうございます。

今後もたのしみにしています。

うれしい便りです。

そういう評価に支えられて、毎日たのしく更新しています。

ぜひいろいろな方達に「おもしろいよ」と伝えていただけたら嬉しいです。

ところで、今回のお便りにある「南部でヤンバルクイナ」の時にも書きましたが、私は歩くことが大好きです。

研究所の近くは少し歩くと公園がいくつもあります。

少しの時間をみつけて、そこに歩いて行って本を読んで戻る、というのがわたしのたのしみの1つです。

今回は散歩の時のわたしの〈夏編4点セット〉を紹介したいと思います。

先日、雨の日の合間をぬって出かけた時のバッグの中身がこれです。

歩く時、たいていこの四つは入っています。

歩く時、たいていこの四つは入っています。

「本」「傘」「虫よけクリームか防虫スプレー」「シート」です。

沖縄の夏の公園は蚊が多く、歩き続けていればそうでもありませんが、座って読書していると、たくさんやってきます。

なので、虫よけクリームは大事です。

今回は、なぜか見つからず、フマキラー!

でも、周りにバッタが多かったので使うのをやめて、もっぱら手で叩いていました。

ブルーシートも重宝します。

寝転がることもできますし、木陰に腰掛ける時や、雨上がりで濡れているベンチに座る時にも使います。

財布は持っていかないの?

大抵は持たずに歩きます。

私のズボンのポケットには大抵444円入っています。わたしの大好きな「しあわせの〈4/し〉」のゴロ合わせです。何かしっかりした買い物がある、という場合でなければ十分間に合う額です。

ご存知の方もいると思いますが、わたしは「大日本炭酸クラブ」の代表もしています。なので喉がかわくと、ほぼ炭酸水(味も色もついてないもの)を手に入れて飲みながらあるきます。

最近サンエー(沖縄の大きなスーパーチェーン)が「強炭酸水」を出しました。

大日本炭酸クラブ代表としては、見過ごして通る訳にはいきません。

この頃は時折り、ほんの少しだけ秋の風を感じることがあります。

外で読む本も格別です。

地球上はたのしいことがいっぱいです。

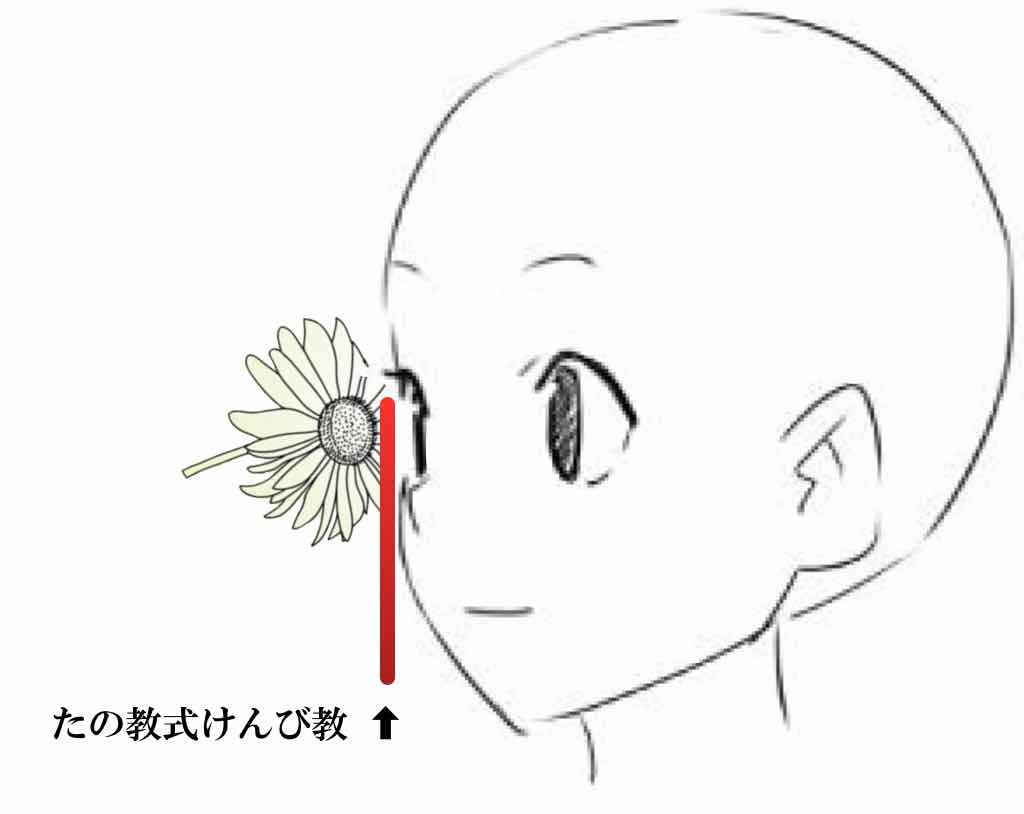

たの式けんび鏡(たの式顕微鏡) =レーウェンフック型 手づくりけんび鏡 ・手作り顕微鏡Vol.3【いろいろ見てみよう編】/自由研究こそが本物の研究!

手づくりけんび鏡・手作り顕微鏡の最新作「たの式けんび鏡」Vol.3です。

単式けんび鏡の「たの式けんび鏡」についてシリーズで書いています。

自分で作る時間がない、という方達も、興味があれば、ぜひいろいろな人たちに拡散していただけたらと思っています。

その人が作って、自分にも分けてくれるかもしれません。

さて、たの式けんび鏡の魅力は、ロバート・フックさんレーウェンフックさんたちが小さな世界に魅せられ出発点とも重なります。

さて、たの式けんび鏡の魅力は、ロバート・フックさんレーウェンフックさんたちが小さな世界に魅せられ出発点とも重なります。

ロバート・フックさん、レーウェンフックさん達は、はじめから高倍率のけんび鏡を使っていたわけではありません。

虫めがねより高いくらいの倍率のものでいろいろなものを見ているうちに、それがたのしくてやめられなくなって、もっと高い倍率、もっと高い倍率という様に研究を進めていったに違いないのです。この部分については、もう少し時間をかけて原典に当たらなくてはいけませんので、それまでお待ちください。

さて、開発した「たの式けんび鏡」は、私のポケットにたいてい収まっています。

いろいろなものをみて楽しんでいます。

今回はそれをお届けしましょう。

前回も書きましたが、下において観察すると、頭がライトの光などを遮りますから、手に持って光の下で見ることができるものがおすすめです。

まず、ぞうきんを見てみましょう!  ミツバチの巣の様な構造が見えます。

ミツバチの巣の様な構造が見えます。

卵の殻の表面を見てみましょう。

研究所の周りにたくさん咲いているシロバナセンダングサを見てみました。

散歩途中の公園の壁にコケがびっしりついていました。

たの式けんび鏡で見てみると、しばふの様に一株ずつ生えているのがわかります。これは予想外で、いろんな人たちが驚いていました。

たの式けんび鏡で見てみると、しばふの様に一株ずつ生えているのがわかります。これは予想外で、いろんな人たちが驚いていました。

他にも、コショウ、七味唐辛子、砂などいろいろなものを見てたのしんでいます。

他にも、コショウ、七味唐辛子、砂などいろいろなものを見てたのしんでいます。

読者の皆さんで、何かおもしろいものを見たら、ぜひ写真と一緒に送ってください。

研究所のスタッフでも試してみます。

毎日たのしく実験中

たのしい教育研究所です。

たの式けんび鏡/たの式顕微鏡 =レーウェンフック型 手づくりけんび鏡 (手作り顕微鏡)Vol.2【つくり方編】/自由研究こそが本物の研究!

手づくりけんび鏡・手作り顕微鏡の最新作「たの式けんび鏡」Vol.2です。

さっそく前回の記事の反響が届いています。

「レンズの魅力」の授業が受けたいという方達も現れています、うれしいことです。

早く作りたいと、直接研究所を訪ねたいという方もいましたが、残念ながら「採用試験特訓」の方達向けの時間にかなりウェイトを置いていて、わたしのスケジュールがかなりタイトです。

個別の対応は無理ですが、来週の「たのしい教育Cafe」で「たの式けんび鏡」づくりをとりあげる予定ですし、秋の講座「たのしく伸びようよ 秋」でも取り上げる可能性があります。

興味のある方はお申し込みください。

さてレーウェンフックさんの「単式けんび鏡/単式顕微鏡」タイプの「たの式けんび鏡/たの式顕微鏡」の作り方をおとどけします。名前も一緒に覚えてくださいね。

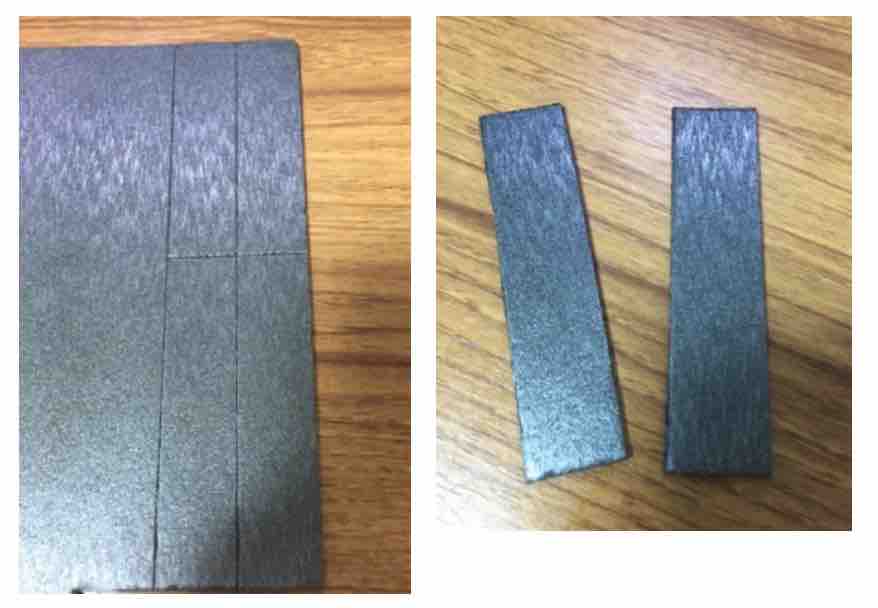

全体の大きさは10cm×2cmほどです。

序章にも書きましたが、「たのしい教育研究所」のものづくりには4つのポイントがあります。

序章にも書きましたが、「たのしい教育研究所」のものづくりには4つのポイントがあります。

================================

1 ) たのしい2)できるだけ入手しやすいものを利用する

3) 特別な技能を要求せず、成功率は90パーセント以上

4) 安全である

================================

もちろん「たの式けんび教」も、その視点で開発しクリアーした教材です。

0.準備

(購入素材)

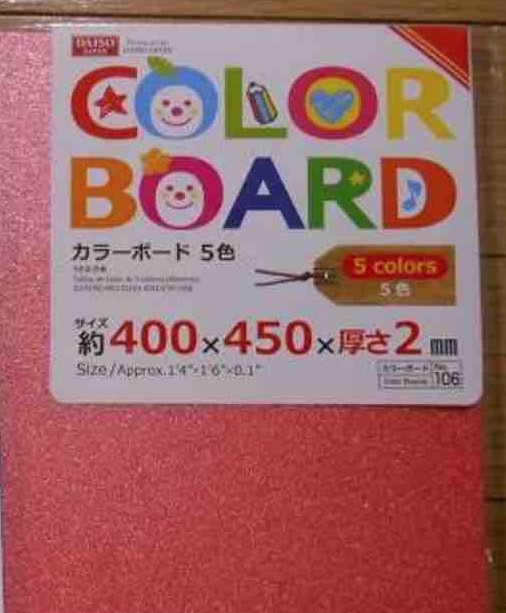

・100均(ダイソー)カラーボード5色組 厚さ2mm

※空き箱などの厚紙素材利用も可

・100均(ダイソー)植物が育つ不思議なゼリー(重要-1cmほどの「透明」な球が入っているもの)

カラーボードがボディーとなり、透明球がレンズになります。

カラーボードがボディーとなり、透明球がレンズになります。

レンズ球は触ってみるとプニュプニュで、落とすと弾性が強いことがわかると思います。ぜひ手にとって遊んでみてください。化学的な名称で「高分子吸水性樹脂」といいます。

ガラス球より透明度も高く、キズがついても水がそれを覆ってしまうので、透明度が落ちません。これをレンズに使うというところが画期的なアイディアです。

(重要)この高吸収性樹脂は、空気中に出したり水の中に入れたりすることで球の直径を変化させることができます。すると見やすさ・倍率をある範囲内でコントロールすることができるわけです。これはかなりの優れものです。

(用具)

・ホチキス ・穴あけパンチ ・ハサミ

=作り方は3ステップ=

1.色は暗い目のものがよいと思いますので、まず黒いボードを利用しましょう。足りなくなったら、青、赤というように選んでいくとよいと思います。

ボードを切って2cm×10cm程度の板を2枚つくります

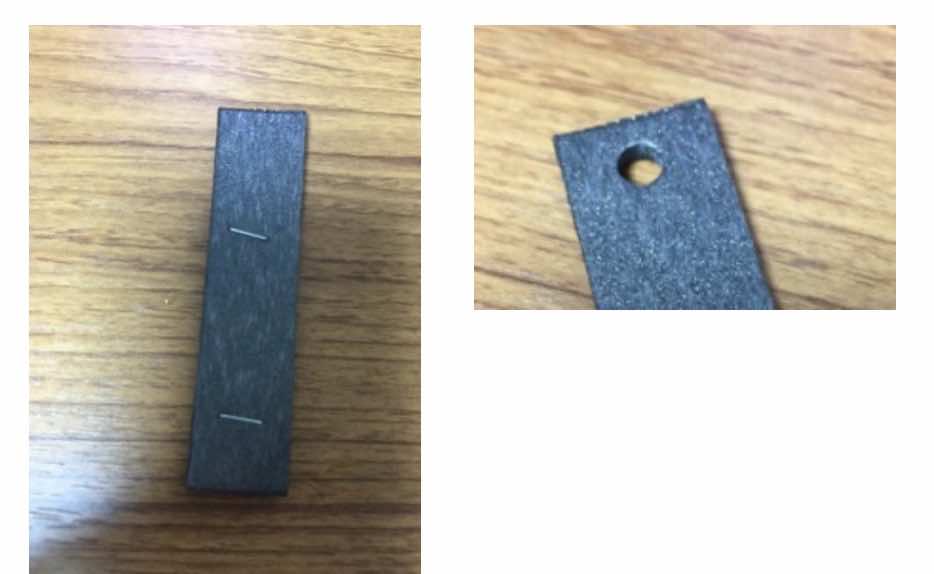

2.二枚をホチキスでとめて穴あけパンチで重ねて上の方に穴を空けます

3.高分子吸収性樹脂の球を、開けた穴に、はさめば出来上がりです!

※ホチキスの位置が穴に近くて開き辛かったので位置を下げました。調整も簡単です

芳香剤にも同じタイプの球が入っているのでそれを使ってもOKです。

透明球はほっておくと、さらに小さくなってしまいます。

透明球はほっておくと、さらに小さくなってしまいます。

穴から抜け落ちるくらい小さくなったら、半日くらい水につけておくと戻ります。

=見てみよう!=

ではたの式けんび鏡を使ってみましょう。

序章にも書きましたが、見る時には、けんび鏡でみる距離感です。

(重要)普通の顕微鏡でのぞくくらいの距離感(数mmくらい)

下に置いてものをみると、頭で光をさえぎってしまいますから、手に持って見る様にしてください。

タンポポの綿毛はこう見えます。

下のタネの部分はこうです。

応用編(重要)

「もっと倍率を高くしたい」という場合にも、この「たの式けんび鏡」はすぐれた機能があります。

球型レンズの倍率は、屈折率と球の直径に左右されます。

計算式がありますが、興味のある方のみ読んでいただくとして(⇨こちら)

おおよそで計算してみると、直径1.5cmの球レンズで約20倍です。

もしも小さくして1cmくらいになると倍率は30倍くらいになります。

つまり小さな球はそれだけ倍率が高くなるのです。

お皿などにおいて空気にさらしていると、湿度にもよりますが、半日でハッキリわかるくらい縮みます。

この下の左が使い始めの球、右が半日空気中に置いていた後の球です。

小さくなりすぎたら、今度はコップにレンズを入れていてください。2時間くらいでは元の大きさにもどると思います。水につけすぎていると、はじめの頃より大きくなるので、倍率が低くなります。

小さくなりすぎたら、今度はコップにレンズを入れていてください。2時間くらいでは元の大きさにもどると思います。水につけすぎていると、はじめの頃より大きくなるので、倍率が低くなります。

学校などで、少し大きめの倍率からスタートしたいと思ったら、半日前くらいにお皿に人数分くらい出していて、それを利用するとよいでしょう。

もちろん「見えづらい」という人が出たら、残った芳香球をあげればOKです。数はは十分足りるはずです。

どの程度のまで縮んでも大丈夫か(しっかり見えるか)、ということに関しては研究結果は出ていませんから、ぜひ皆さんで調べてみていただけたらと思っています。

わたしは、たの式けんび鏡に魅了されているので、散歩に出る時にもビニールパックに入れて持っています。

次回は、さらにいろいろなものを見てみましょう。

「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=