たのしい教育研究所ができた時に、代表としてわたしがまとめた方針が10くらいあります。今でも年に一度はみんなで確認しているのですけど、その中に「一つの会議は45分以内を目標とする」ということばが入っています。

学校で勤務をしていた頃は教務主任をしていたことも多く、職員会議などの企画運営に携わることがありました。

学校というのはとにかく〈会議〉が多いのです。

パッと思い出せるだけでも10本の指を軽く上回ります。

しかもその殆どの会議が最低でも月に一回は開催されます。

〈学年会〉

〈学年会〉

〈低中高学年部会〉

〈生徒指導部会〉

〈教育相談部会〉

〈特別支援部会〉

〈校内研修運営委員会〉

〈校内研修低学年部会〉

〈校内研修全体会〉

〈企画委員会〉

〈PTA関係の会議〉

〈大きな行事に伴う運営会議〉

わたしは小中学校にいたことも多かったのですけど、そこでは上の幾つかが〈小学校部会〉〈小中合同会議〉という様に2倍になる会議もありました。

対外的な会議がいくつもあります。

〈○○中学校区生徒指導会議〉

〈警察署主催の情報交換会〉

〈民生委員との情報交換会〉

校務の主要なポストにいる先生は、市町村の教育委員会での会議、地区を束ねる教育委員会での会議などもあります。

つまり一週間にいくつもの会議に参加しているというのが普通なのです。

教師の多忙化を和らげる一つは、この会議ものを減らすことです。

力のある校長先生や教頭先生がいる時には何度か交渉し、ある学校では、◯◯会議と◯◯会議を一つにするというような事も出来たのですけど、結果としてそれらの会議が目に見えて減少することはありませんでした。

「どれも大切です」ということです。

それも理解できるのですけど、同じものに参加する先生も多く、同じことを話している会議がいくつもありますから、今旬の〈働き方改革〉でなんとか突破できる可能性があると思っています。

会議の種類が減らないとなったら、次の手は、一つ一つの会議の時間を短くする工夫です。

学校によっては勤務時間を越して職員会議を続けるということが、ごく普通に行われるところもあってびっくりするのですけど、どうしようもなくてそうなっているのではなく、そこで交わされているのが〈堂々巡りの議論〉であったり〈決まったことがなぜか振り出しに戻される逆転議論〉であったりと、工夫改善できることも多いのです。

幸い、学校の中で意識していく人たちが増えていくと、議論の時間も短くなっていくのですけど、逆に気になったのが若い先生たちが無言でいることでした。

RIDEの会議はそういった混沌に入ることはありません。

そして45分という時間設定は、無言の時間をほとんど作りません。しかも、振り出しに戻す様な議論もなく、ピュアにそのテーマの解決に迫る濃いものになっています。

かといって、あそびの部分がないわけではありません。笑いあったり、ツッコミを入れたりする場面もいっぱいです。

これは「来年、教員試験でたくさんの人に合格してもらうには」をテーマに開催したミーティングです。

いろいろな人たちがいろいろな情報や意見を出し合って、かなり濃い内容で必要十分な成果が得られたと思います。

しかも時間は正味45分です。

学校などの会議も〈45分目標〉という実験をしてみたらどうでしょう。

ただし大きなテーマが二つも三つもあったら無理ですから、その場合には日をずらすとか、前半35分→休憩→後半35分 という様にするとよいかもしれません。

どうせ変わらないとあきらめるのではなく、少しでも工夫改善できるところがあれば、そこが突破口になることがあります。

そうやって浮いた時間で、勤務外にやっている様な教材研究ができるといいのにと期待しています。

やはり〈ゆとり〉というのは大切だからです。

みなさんの学校などで、うまくいっている事例があれば、ぜひ教えてください。

この事は学校だけではなく、一般の会社や組織でも可能だと思っているのですけど、どうでしょう。

毎日たのしい教育に全力投球、たのしい教育研究所です。この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉への「応援票」が入ります☆いいね☆

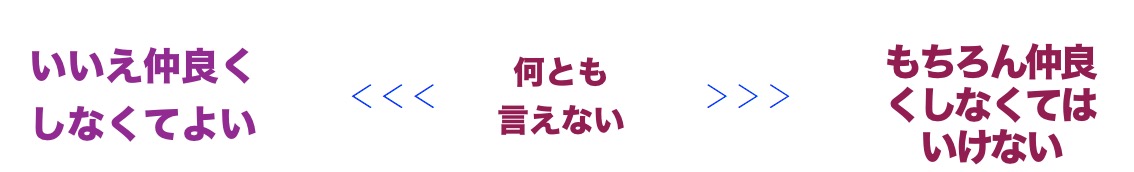

この下の選択肢の一番左から一番右端までの間に自由に自分の名前シールをはってください。

この下の選択肢の一番左から一番右端までの間に自由に自分の名前シールをはってください。