仮説実験授業の中でも大好きな〈地球〉という授業書があります。その授業を幼稚園のこども達からたのしめる様にできないかとずっと考えてきました。

今回そのプログラムづくりに挑戦しています。

これは地球を1000万分の1にした時のモデルとして利用する巨大ふうせんです。

以前は突然破裂したり、何度か使っているうちに膨らませている途中で破裂したりする危険物でした。

こども感覚の私はこういうのが苦手だったのですけど、調べてみるとかなり柔軟性のある素材でできた風船がありました。

さっそく入手して試すことにしました。

充電タイプの空気入れを使ってふくらませています、右側のスタッフが握っている青いツールです、

なかなかいい感じです。

女性の先生たちでも使えるので、授業を広めていくこととセットで広めていく必要があります。

〈1000万分の1〉とか〈世界一高い山が約8000m〉といった数字をどうしようか、いろいろ考えているところです。

板倉先生(仮説実験授業研究会初代代表)が何度かの脳梗塞の発作後、いよいよ寝たきとなり、その後も板倉先生の元に何度も見舞いに行きました。

沖縄から東京までなので必然的に宿泊を伴うので、時間がありますから、行く時には何時間という様にベッドの側で板倉先生に語りかけていました。

奥さんの玲子さんも私が来るととても喜んでくれて、たくさんの話を聞かせてくれたり、板倉先生を私に任せて自分の用を済ませたりすることもありました。

これは玲子さんも一緒に板倉先生を車イスにのせて外の風をたのしんでもらった時の一枚です。

玲子さんに「いっぱい語りかけてくださいね」とお願いされていたので、私が撮った授業の写真をみてもらったり、たのしい教育研究所の活動についてお話ししたりと、何しろたくさんのことを語りかけていました。

板倉先生は言葉で意思を伝えることはできなかったのですけど、自分が何か思うところがあった時にはしっかり私を見て目で返事をしてくれました。

その一つが「仮説実験授業の〈地球〉を小さな子ども達もたのしめるようにしたいと考えています」という話でした。

「それはいいね、ぜひ」といってくれたように感じました。

たのしい教育研究所の基盤を作ってくれた板倉先生のことを思いながら、授業づくりにいそしんでいます。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

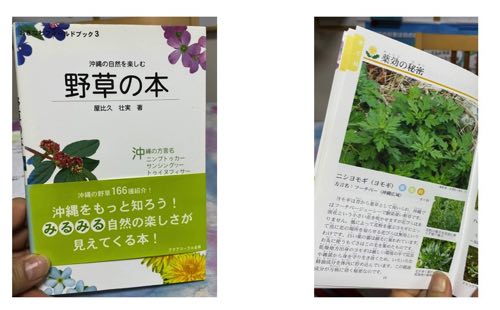

文章が読みやすくて難しい言葉もなく、子ども達にもスッと入ってきそうな言葉で書かれています。

文章が読みやすくて難しい言葉もなく、子ども達にもスッと入ってきそうな言葉で書かれています。