たのしい教育研究所(RIDE)は国語・算数・理科・社会その他の教科だけでなく、カウンセリングであったり、アウトドア活動であったり、老後のたのしい過ごし方であったり、幅広く教育全般に関わっている組織です。

しかし〈浅い活動〉ではありません。そのものの本質を追求する活動ですから、たとえば一つに視点を当てても、そこからいろいろなことに広がるカギを見つけていくことになります。

しかし〈浅い活動〉ではありません。そのものの本質を追求する活動ですから、たとえば一つに視点を当てても、そこからいろいろなことに広がるカギを見つけていくことになります。

今回はたのしい教育研究所〈図画工作・図工〉に視点を当ててみましょう。研究所で開催している教員採用試験合格ワークショップに関わる内容から入りましょう。しかしそれは、いろいろな人たちが知っていた方がよい内容だと思います。

例えば小学校の教師になるには、小学生に教えるくらいの知識内容があれば教員採用試験に合格できるかというと、そうではありません。小学校の教師として本務採用されるには数学の解の公式を利用して問題を解いたり、フレミングの法則を利用して電流と磁力と力の向きを特定する力が必要になります。一般教養の試験もあって、そこでは〈原子の崩壊〉について問われる事もあります。水泳も鉄棒もピアノもできないといけません。

試験の中では〈学習指導要領〉を理解している前提で問われますから、文科省が公示した173ページ分の内容も覚えておく必要があります。

研究所では今年から〈楽しい図工教室〉にも力を入れています。

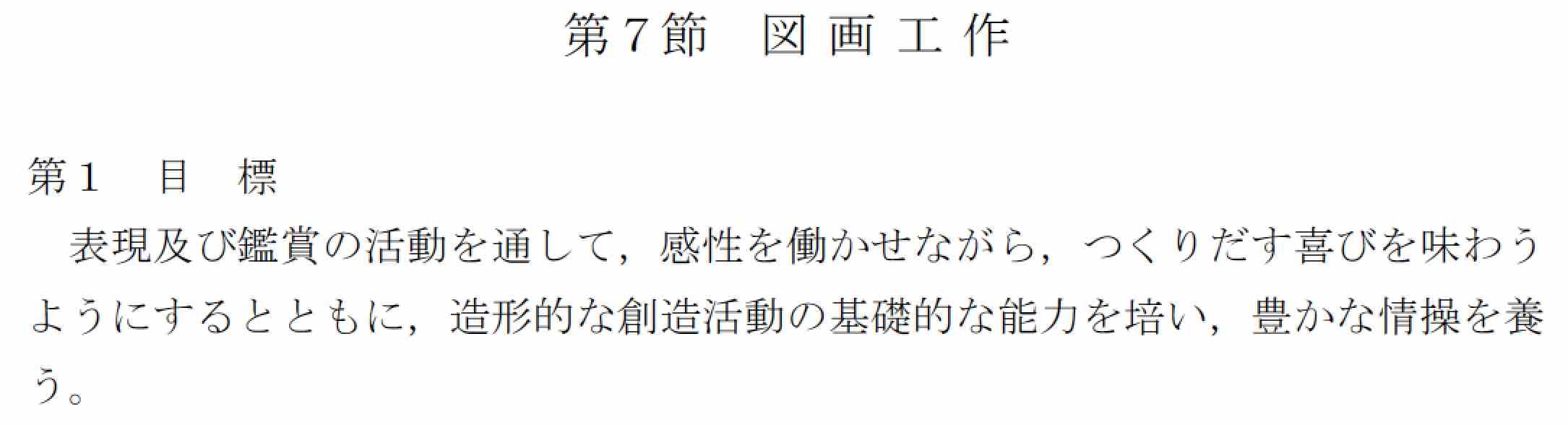

ところで図画工作・図工について日本の学校教育の基準である〈学習指導要領-H29告示の最新版〉にはどう記載されているでしょう。学習指導要領には各教科ごとにはじめに〈目標〉を示しています。

小学校の図工では「〈表現や鑑賞〉の活動を通して子ども達の資質能力を育成する」とうたわれています。引用してみましょう。

第7節図画工作

第1 目標

表現及び鑑賞の活動を通して,造形的な見方・考え方を働かせ,生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 対象や事象を捉える造形的な視点について自分の感覚や行為を通して理解するとともに,材料や用具を使い,表し方などを工夫して,創造的につくったり表したりすることができるようにする。

(2) 造形的なよさや美しさ,表したいこと,表し方などについて考え,創造的に発想や構想をしたり,作品などに対する自分の見方や感じ方を深めたりすることができるようにする。

(3) つくりだす喜びを味わうとともに,感性を育み,( 楽しく豊か )な生活を創造しようとする態度を養い,豊かな情操を培う。

こういう堅い目の文章は苦手だという方もいると思いますが、日本全体の小学校で実施されている図画工作が何をねらって授業が構成されているのか知っておく事も損ではありません。

文意を損なわない様にして解説してみましょう。

〈表現や鑑賞〉の活動を通して子ども達の力を次の様に育てる

というのですね。

じゃあ、具体的にどの様なことを通してどう育てるの? というと

☆ 自分の感覚や行為を通して造形的な見方を理解する

☆ 材料や用具を利用して、創造的につくったり、表したりできる様にする

☆ 造形的なよさ、美しさ、表したいことや表し方などを考えて発想したり構想したりして、自分の見方や感じ方を深めていく

☆ つくりだす喜びを味わって完成を育てる

☆( 楽しく豊か )な生活を創造しようとする態度を養い,豊かな情操を培う

さて、この最後のフレーズに何が入ると思いますか?

指導要領の文章をもう一度書きぬきましょう。

(3) つくりだす喜びを味わうとともに,感性を育み,( 楽しく豊か )な生活を創造しようとする態度を養い,豊かな情操を培う。

図工を学んでいったいどういう生活を創造しようとする態度を養うのかな、と考えるとよいでしょう。

何か思いつきますか?

〈表現的な生活〉を創造しようとする態度

なのでしょうか。

〈便利な生活〉でしょうか。

それとも〈豊かな生活〉でしょうか。

あるいは〈意欲的な生活〉が入るかもしれません。

〈工夫改善的な生活〉はどうでしょう。

⬇︎

考え中

⬇︎

考え中

⬇︎

学習指導要領にはこうあります。

(3) つくりだす喜びを味わうとともに,感性を育み,( 楽しく豊か )な生活を創造しようとする態度を養い,豊かな情操を培う。

図工で子ども達に育てたい具体的な一つは「楽しく豊かな生活を創造しようとする態度」だというのです。

まさにたのしい教育研究所が提唱していることと重なります。

指導要領にあるからたのしい教育を学ぶ、という事も一つのきっかけです。しかしこの〈たのしさ〉は時代に左右されてゆらぐものではなく〈人間のDNAに刻まれている大切な感覚・人間の行動の方向性を示すもの〉です。つまり教育の本質と関わる大切なカギなのです。

たくさんの教育関係のみなさんが、たのしく豊かな生活を創造しようとする子ども達を育てる取り組みに全力を注いで欲しいと思っています。

ところで、ここで見た最新版の指導要領は2018年4月から本格実施されます。これを書いている2018年3月後半現在は、その一つ前の指導要領です。

そこにも「楽しく豊かな生活」という言葉が入っているでしょうか?

今年2018年3月までの指導要領の目標はいたってシンプルです。

そこに〈たのしい〉という言葉は見つかりません。

時代が〈たのしい教育研究所(RIDE)〉が提唱している方向に進んでいる証の一つといってもよいでしょう。

ここでは触れるゆとりがありませんが、いずれ他の教科についても書かせていただきたいと思います。ご期待ください。

この〈いいねライン〉をクリックすることで〈たのしい教育研究所〉を応援することができます !

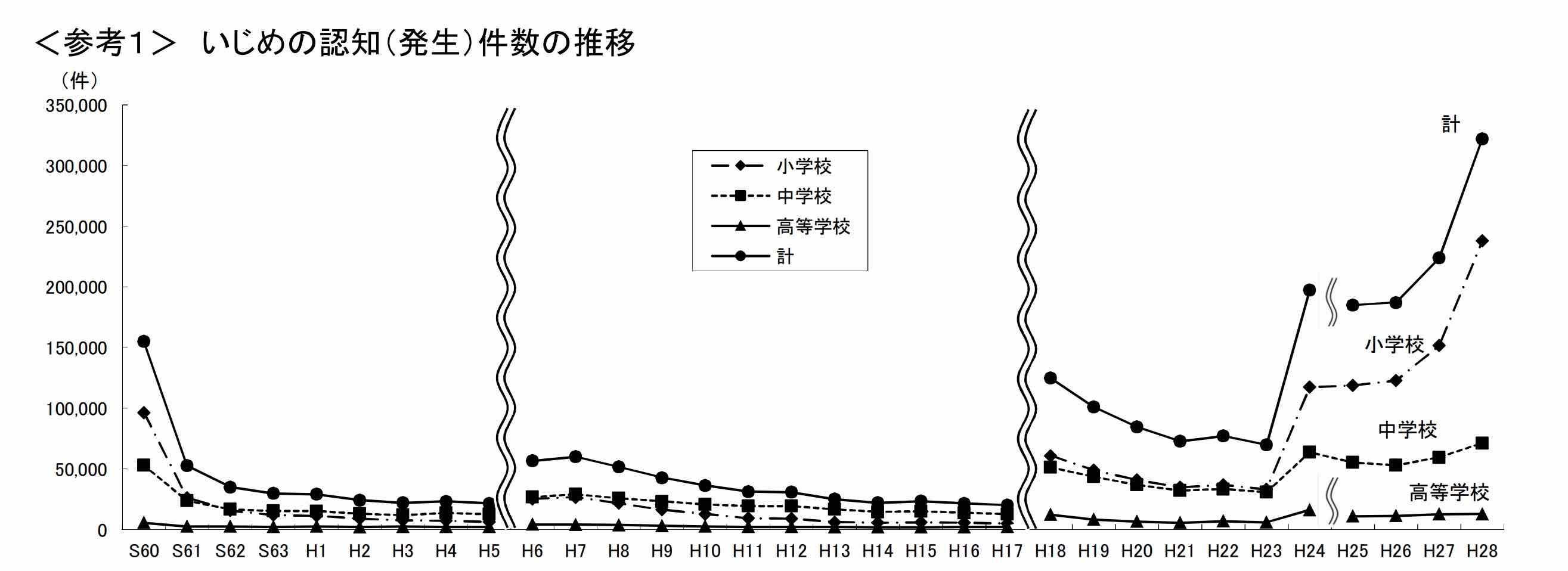

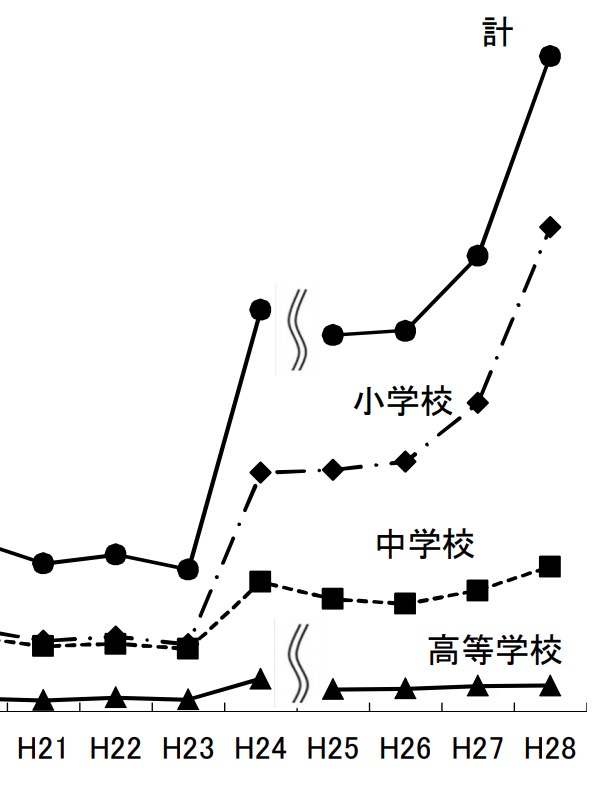

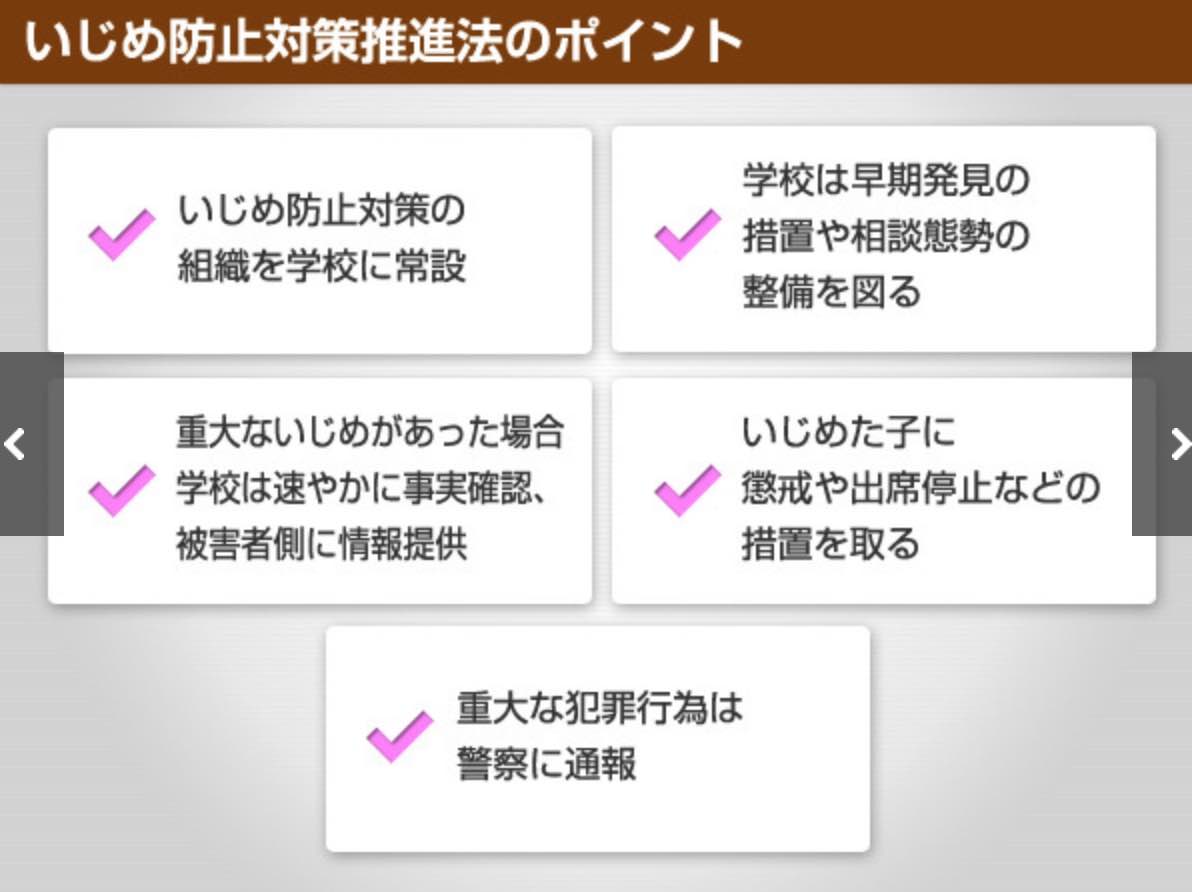

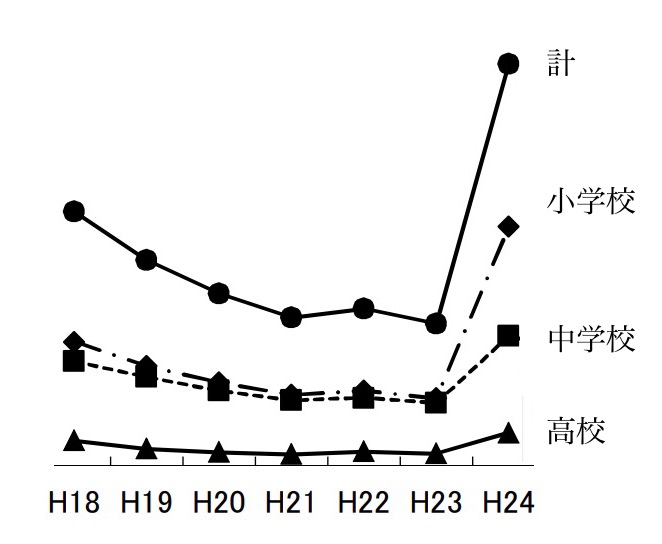

減少しつつある様にも見えた件数は2011/H23からグンと上昇しています。

減少しつつある様にも見えた件数は2011/H23からグンと上昇しています。