前々回の〈たのしい教育メールマガジン〉に〈大人のものづくり〉として紹介した「アイスキャンドル」が人気で、読者の方達からのメールが届いています。公式サイトでも少し紹介させていただきます。仮説実験授業の冬の全国大会に参加した時だったと思うのですけど、宿泊先の周りで食事に出ようと歩いている時に、お店の軒先に灯っていたものです。

これがアイス・キャンドルです。氷でできた器の中にろうそくが灯っていて、独特の味わいがあります。

これが、研究所で私が作ったアイスキャンドルです。忙しさの中、スタッフ全員が仕事に没頭している時でしたが、「ちょっと、ちょっと電気消すよ」と、冷凍庫で作った氷の器を取り出して、ろうそくを灯すと、みんな「きれい〜」と感激してくれました。

氷を通して届く光が独特の彩りで、しかも独自の文様を描いてくれます。

氷を通して届く光が独特の彩りで、しかも独自の文様を描いてくれます。

学校の授業で使うのは難しいと思いますが、大人の趣味のものづくりとしてたのしめると思います。こちらの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-いいねクリック=人気ブログ!-⬅︎ジャンプ後のページに表示された記事もクリック!

学校の授業で使うのは難しいと思いますが、大人の趣味のものづくりとしてたのしめると思います。こちらの「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-いいねクリック=人気ブログ!-⬅︎ジャンプ後のページに表示された記事もクリック!

いつかゆとりができたら〈大人のためのものづくり講座〉として取り上げてみたいと思っています。

ニュース

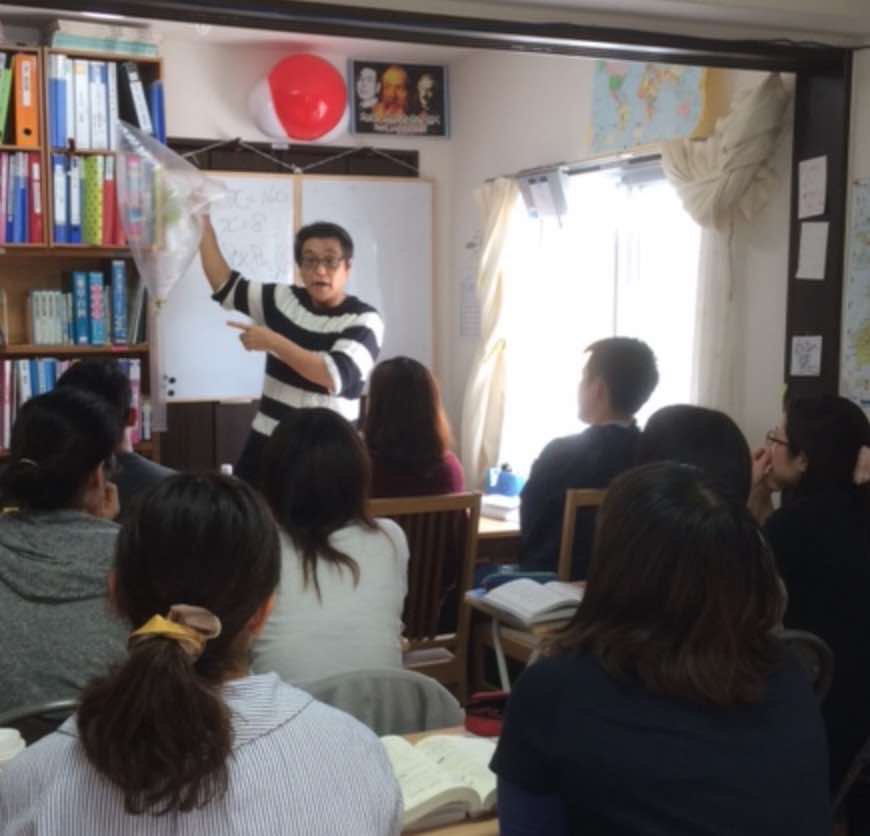

たのしい教育Cafe用に〈アイスキャンドル製造器〉を作ったところ、大好評でした。氷の器の厚みが一様になる様な工夫もしてあります。

2つ作成できるセットで、何度も再利用できます。作り方の説明書や簡単な楽しみ方も紹介しています。

発売記念頒価で400円でお分けしています(取りに来れない方は別途送料がかかります)。