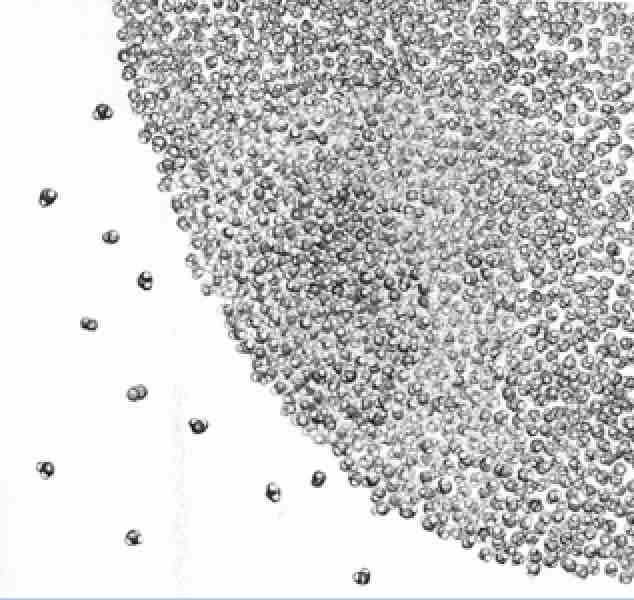

前に書いた「鬼怒川決壊を原子論的に見る」という話は、予想以上の反響がありました。

その中でも、科学的・原子論的な見方考え方を小学生にしっかり伝えられるのだという事に興味・関心を持ってくださった方たちがたくさんいた事に、意を強くしています。

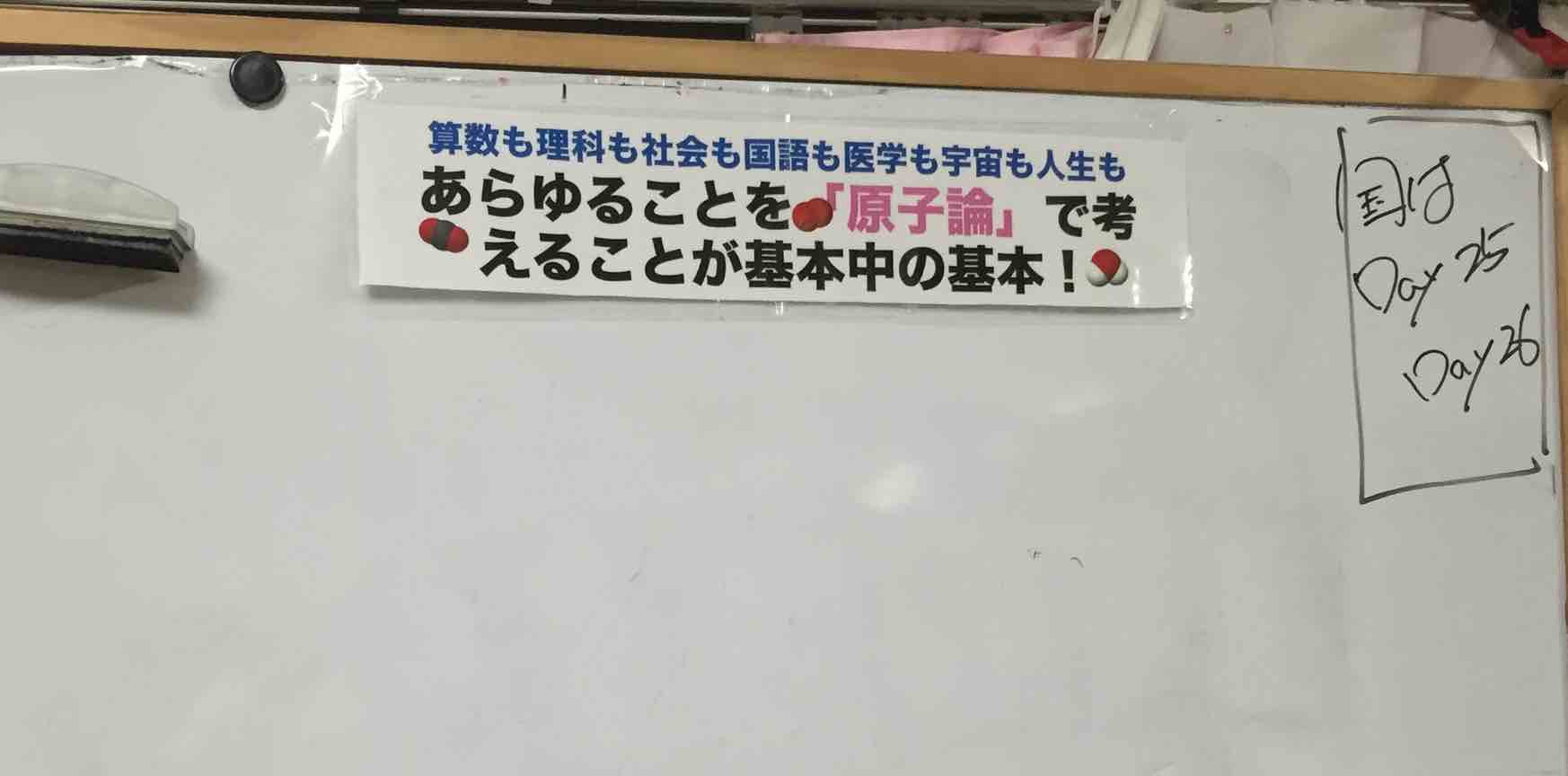

たのしい教育研究所に、こういうパネルがはってあります。

あらゆることを「原子論」で考えることが基本中の基本!

-算数も理科も社会も国語も医学も宇宙も人生も-

今回は、「原子論」について書かせて頂きます。

科学的な見方・考え方の重要性をいろいろなところで語っていますが、その科学の中でも最もより処となる見方・考え方が「原子論」です。

「予想を立てて確かめる」ための基本となるのが『原子論』だという事ができます。

つまり、予想を立てる時に「原子論で考えるとどうなるのか?」と問いかけてみることが、とても大切だということです。

「鬼怒川決壊」について書いた様な自然科学的なものだけでなく、数のイメージ・図形のイメージでものごとの本質を探る『算数・数学』でもそうです。

私は、1.2.3という数そのものを「原子」だとみる見方・考え方で授業することがありますが、とても有効な方法です。

いつかプラン化して、いろいろな方たちが利用できるようにしたいと思っています。

たとえば「数の原子」という見方をすると、大きな数も「数の原子/できるだけ小さな数」で表してあげることができます。すると、数のイメージをとてもつかみやすくなります。

たとえば地球から太陽までの距離はおおよそ 150000000km です。

「指数」という表現方法を利用して、できるだけ小さな数の組み合わせてでみると

![]()

と表すことができます。

小数点のうしろに「0」が8つ続きます、という表し方です。

地球から月までの距離はおおよそ 380000 km です。

これは

![]()

と表すことができます。

距離の違いを0の数や、その前の「1.5」「3.8」の比較でイメージできます。

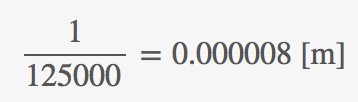

人間の赤血球は直径が「1mの1万2500分の1」くらいです。

これもできるだけ簡単な数の原子の組み合わせでみてみましょう。

です。

それをさっきの様に「指数」で表現すると

と簡単な数の組み合わせで表現できます。

これは、8の前に0が6つある、ということを表しています。

たとえば白血球の大きさや原子分子の大きさとくらべてどの程度違うのかをイメージするときにとても有効です。

0.000000… という様な0がたくさん続く数字はイメージしにくいので、科学者たちは、こういう表現方法で、とても小さな数やとても大きな数を表すことが多いのです。

社会でも、原子論的な見方は有効です。

もともと人間も原子でできているわけですから、社会では、その塊の人間一人を「原子」だと想定してながめる、という見方・考え方です。

これについては、またいつか項をあらためて書かせて頂きます。

たのしい教育研究所で「原子論的な見方・考え方」をいろいろな方たちに伝えて行きたいとおもっています。

沖縄の教育に全力投球

たのしい教育研究所です

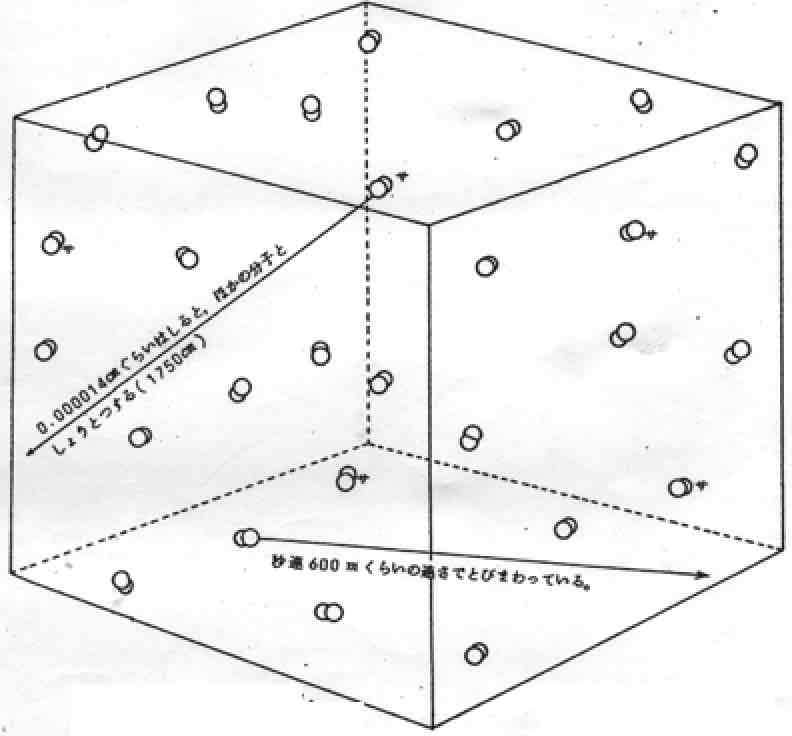

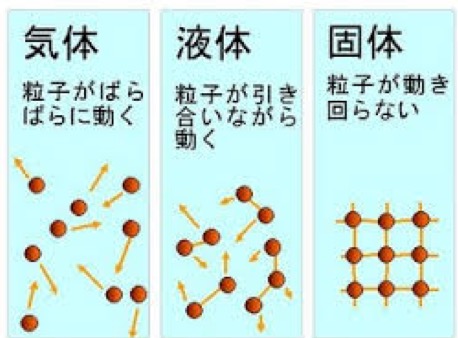

同じ体積なら、そこに存在する原子の数が同じように感じてしまうからです。

同じ体積なら、そこに存在する原子の数が同じように感じてしまうからです。