「たのしく学ぼう夏休みin宮古島」の参加者の感想・評価をお届けします。

まず参加者の評価から

たのしさ度

5.とてもたのしかった 96%

4.たのしかった 4%

3.なんともいえない 0%

2.つまらなかった 0%

1.とてもつまらなかった 0%

理解度

5.よくわかった 92%

4.わかった 8%

3.なんともいえない 0%

2.あまりわからなかった 0%

1.まったくわからなかった 0%

小さな子ども達から60代の方まで、巾のある参加者の皆さんでしたが、今回もとても高い評価となりました。

写真からも、のめり込むようにして聞いている様子が伺えると思います。

感想を子ども・大人から一名掲載します。

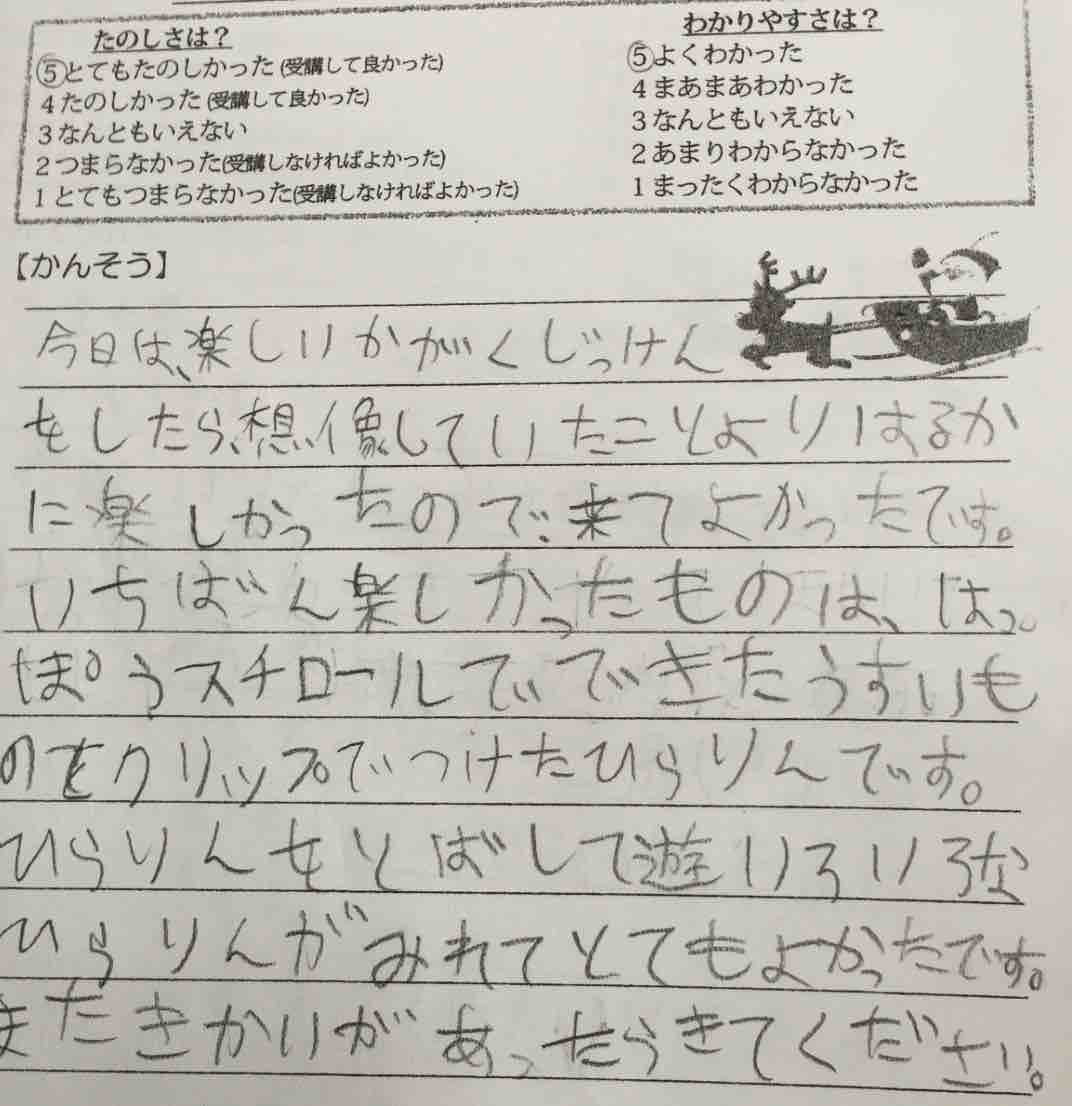

5年生Iくん

「ほたってくん」をつくるのがとっても楽しかったです。

「水にうくの? しずむの?」や

「キッチンのタネ」は、まず予想してから結果を確かめることがたのしかったし、勉強になりました。

また参加したいです。

大人Yさん

「科学って何?」

という問いからスタートし、楽しいものづくりまで、とても楽しませていただきました。

宮古島の子どもから大人まで楽しい夏の思い出ができたと思います。

スタッフの皆様本当にありがとうございました。

わざわざ遠くは東京から来て頂いて手伝ってくれたから、そして、たのしい教育研究所の皆様に感謝申し上げます。

また来年もぜひ来てください。

P.S. 浮く・沈むのなぞを家で試してみたいです。それから、タネの実験も。

——

たのしい教育研究所の取組がいろいろなところで笑顔を生み

賢く元気な方たちを育てている結果を目にし

ますます充実した活動をすすめたいと考えている

今日このごろです

皆さんの応援を期待しています