たのしい教育研究所の〈こども未来キャラバン〉をこれから実施してほしいと考えている皆さんへどういう流れで実施しているのか紹介したいと思います。もっと知りたいという場合にはご遠慮なくお問い合わせください。

今週も沖縄市の三ヶ所の公民館でたのしく実施しました。

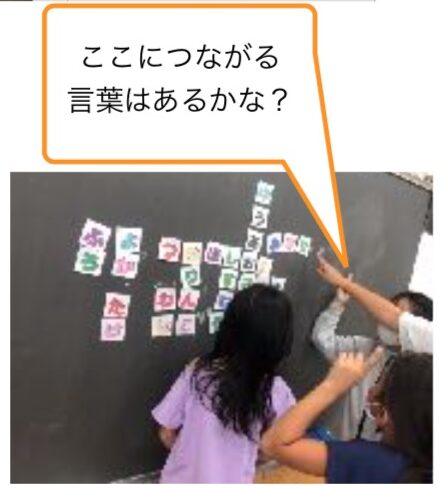

こうやってグループでたのしんだり・・・

一人ひとりの目標に応じて予想を立てて挑戦したり、とにかくこどもたちの賢さと笑顔が広がる時間です。

こういう一コマの授業を実施する前に、どういうことが行われているかについて説明しましょう。

本番当日に至る前に約1ヶ月かけて次の大きな過程を経て当日を迎えます

a.当日もたのしみ、持ち帰ってから家族とたのしめる内容について〈賢さ・笑顔・安全性〉の面から、対象のこどもたちにあった教材の検討会(大抵3回)

b.学校現場の先生たちに依頼して、事前にその教材をためしてもらい、賢さ・笑顔・安全性についてこどもたちに評価してもらう

これが他団体に見られないとても大きなノウハウです。

「どうしてここまで?」と思うかもしれません。たの研に集うのは全員が15年以上の長い教師経験を経ただけでなく、こども達や地域の方達、仲間、管理職から高い支持をうけてきたメンバーですから、その時間、こどもたちに喜んでもらうということは数ある組織団体と比較しても劣ることはないでしょう。

しかし、こども未来キャラバンで前にするのは偶然そこに集ったこども達です。

年齢の幅だけでなく、期待の幅、技能の幅も、教師が学校で担当するこども達よりずっと広いものがあります。さらに健康状況やメンタル面で配慮しなくてはいけない部分についてクラス担任の様に具体的に把握しているわけではありませんから、当日こども達とたのしむ教材内容について、練りに練ったものをとりあげる必要があるからです。

そうやってたの研スタッフが実施する〈未来キャラバン〉はおかげさまでどこでも大好評です。

興味のある方は気軽にお問い合わせください

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!