たの研に企業研修に来る先生たちがいるという話をしましたが、今回もその研修の話です。たまたま「次の晴れの日に〈たのしい沖縄横断トレイル〉のコース探索をしよう」と計画していた、その晴れの日が研修の日、ということで後半の時間はアウトドア研修となりました。とても満足してくれて「こんなたのしい研修は経験ありません」と本当に嬉しそうに語ってくれた姿が心に残ります。

学校ではこども達を連れて屋外での授業や行事は遠足や地域探検をはじめとしていろいろあります。そういう時や、ファミリーでアウトドアをたのしもうという時に、海や公園、川などで遊ぶ以外に、自然の中をたのしく歩くコースがあるとよいと思いませんか。ある程度構想がまとまったら、県の〈文化観光スポーツ部 観光振興課〉や〈当該市町村〉に企画を持ち込んで実現させたいと思っています。

本格的なトレイル派は、そのままヤンバルの自然の中に入っていっていただいて、たのしめます。たのしい教育研究所が企画選定するのは〈たのしいトレイルコース〉〈たのしいトレッキングコース〉です。

今あたためているアイディアは〈観光客〉にもとても喜ばれると思うので、持ち込む先は〈観光ビューロー〉がよいのかな。

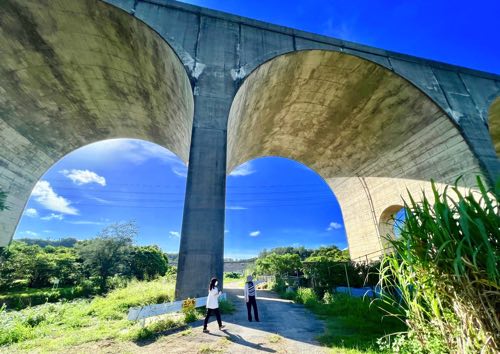

さて、研修当日、その場所を回りました、家族で学級でこういう場所を歩く・・・

牛さんたちもいました、与那国馬もみました。

今すぐにここほコースに設定することは無理でも、こういう場所を歩ける様にしていくことは、そう難しくないでしょう。

「歩くことがたのしい」「へぇ~、沖縄ってこういうところなんだ」「また次も歩きたい」と感じてもらえる様なコースを車で探したり、直接歩いたりしながら構想をすすめています。

こういうことが本物の学力につながることも多いのです、あることに興味が出てきて自由研究することになる人もいるでしょう。

10年研では「こども達がたのしむ&安全な屋外活動」についても研修の内容に入れたので、参加した先生も「いつかこどもたちと歩きたいです」と目をキラキラさせていました。

たのしい教育研究所の活動は座学だけではありません、たのくさん人たちが喜んでくれる内容に満ちています。興味のある方はお問い合わせください。

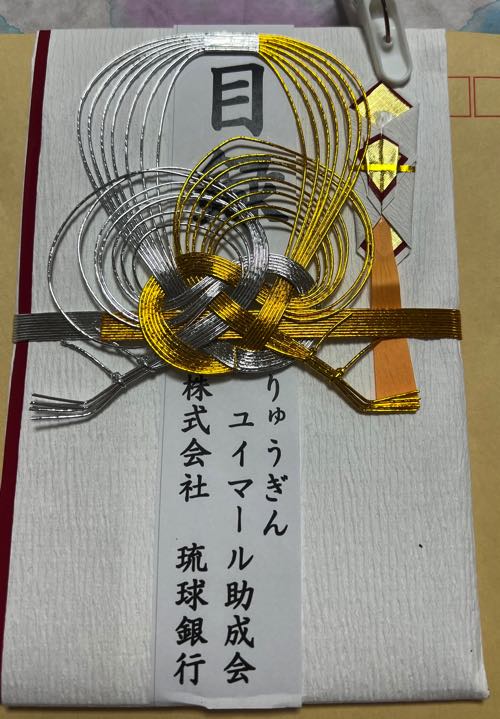

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

たのしい教育研究所を応援してくださる方たちが増えていくことは、とても大きな支えになります。

たのしい教育研究所を応援してくださる方たちが増えていくことは、とても大きな支えになります。

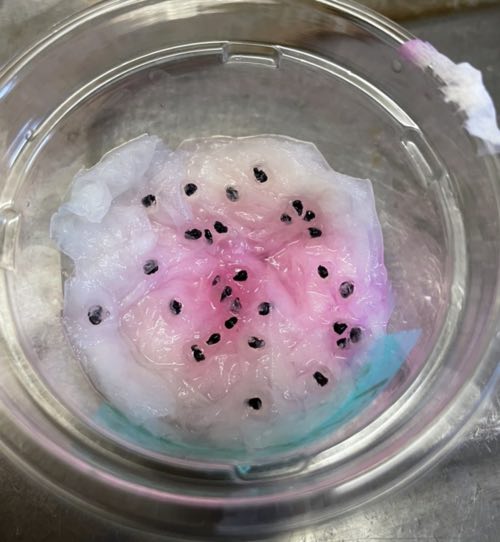

あの、ドラゴンフルーツも、芽はこんなに細く弱々しい状態なんですね、何だか弱みをにぎった感じがします。

あの、ドラゴンフルーツも、芽はこんなに細く弱々しい状態なんですね、何だか弱みをにぎった感じがします。