とてもほのぼのとして、心からほっとします。

何も考えずにただ読むだけでつい微笑んでしまいます。

ぼーっとしたい時や、忙しくてハードな日々が続いているときなども、よく手に取って見たくなる絵本です。おじさんの優しさと動物たちに癒されるんですよ。

先日、お友達が研究所を訪ねて来てくれました。

この絵本を読み語りしたら、とても喜んで「絵本もいいですね。図書館にも行ってみようかな」と話してくれました。

お気に入りの場面をいくつか紹介します。

おじさんのいえには

いろんなどうぶつたちが

あそびにやってきます。

まずタコさんです。

タコさんは「ぼくがいすにすわると、こんなことになってしまうんです」と、イスから転げ落ちて、床にべたーっとしてしまいます。

その時のおじさんのことばがいいんです。

「タコさんだからできるんだねーすばらしい」

いいな〜

私までうれしくなりました。

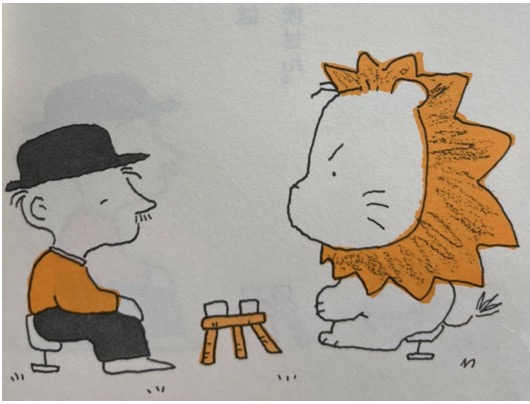

一番笑ったのがライオンさんです。

「おじさん、わたしのあたまを かりあげにしてください」

ライオンさんは、ぼさぼさのたてがみがイヤになってきたのです。

「えーーー切っちゃうの?」

↓

↓

おじさんはハサミで、チョキチョキ・・・チヨッキンキン

トラガリにしてあげました、大爆笑!

聞いているお友達も笑いがとまりません。

トラガリにされたライオンさんがつぶやいた

「ライオンにたてがみが ひつようなわけが なんとなく わかりました」

という言葉も笑えました。

ねこさん、ぞうさん、ねずみさん、やぎさん、おさるさんたちも出てきますが、そのやりとりもおもしろいですよ。

ラストのページで、ヤギさんのせなかで気持ちよくねむっているのも気持ち良さそうです。

時には、ほのぼのとた絵本もいいですよ。

もう古本などでしか手に入らないようです、図書館などでも探してみてくださいね。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!