電波天文学で世界的に有名な平林久先生と、宇宙教育で全国を飛び回っている遠藤純夫先生が沖縄に来てくれています。

研究所の仲間たちと連れ立って、食事をしながら一緒に語りあってきました。

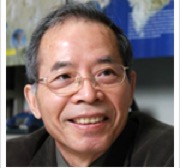

平林久先生

http://iss.jaxa.jp/utiliz/renshi/message_pop06.html

遠藤純夫先生

https://tanokyo.com/suisen

平林先生は電波望遠鏡で世界的に有名な方です。

私は光栄にも、沖縄のコズミック・カレッジで一緒にブラックホールの授業をさせていただきました。

平林先生は、最近「宇宙人に会いたい」という本を出しています。

ということで、まずは「宇宙生命体」の話になりました。

居酒屋さんでのトークなので、気軽に受け取ってください。

わたし

「知的生命体っていうのではなく、宇宙の生命体が見つかるのはいつか、って予想しましょうよ。わたしは10年以内」

平林先生

「喜友名先生、10年っていったら、宇宙の研究開発のスパンで考えると短すぎだよ。2倍、3倍かかるんじゃない?」

遠藤先生

「それを持って帰ってこなきゃいけないんだよ。100年レベルはかかるでしょう」

わたし

「映像でいいじゃないですか、遠藤先生」

遠藤

「そんなんじゃねぇ」

わたし

「もう、がんこなんだから」

とたのしい会話はどんどん続きました。

平林先生は剣道の達人です。

わたしは空手を学んでいるので、武道談義にも花が咲き、

遠藤先生の

「道がつくっていうのとつかないのはどういうわけ?」

という一言に、さらに夜がふけていきました。

みんなで並んで遠藤先生・平林先生の宿泊先まで戻る道すがらも話は続き、

駐車場の金網を前に平林先生が

「これがA地点だとする。

B地点に向かうとしたら、こう直線でとると速いと思うでしょう?

ところがねぇ…」

と解説。

実にたのしいひと時でした。

実にたのしいひと時でした。

沖縄の宇宙教育に強くかかわってくださっている心強い方達です。

沖縄のたのしい教育・楽しい授業・たのしい先生方の育成に全力投球の「たのしい教育研究所」です。

こういう人たちが、学校現場で、子ども達にたのしい教育を伝えていってくれるのだと思います。

こういう人たちが、学校現場で、子ども達にたのしい教育を伝えていってくれるのだと思います。

味わってみると、とってもおいしい。

味わってみると、とってもおいしい。