「午前零時にこのサイトを読むのがたのしみです」という方が前回の記事を読み、さっそく「多彩な記事を綴っているので偏った読者層ではなくいろいろな人たちが読んでくれているからこその読者数の伸びだと思います、毎回退屈しません」という嬉しい便りがありました、ありがとうございます。

「たよりをくれるのは教育関係や子育て中の方たちが多いので、その意味では偏っているのでは」とも思ったのですけど〈読者層のほとんどの方たちがたよりをくれる〉ということではないので、その方のいうように、いろいろな興味関心を持ってくれている方たちが、このサイトを読んでくださっているのかもしれません。

「クツの話、興味があります。そのほかにどういう格好で危ないところにも入るのか教えてほしいです」という趣旨の便りがありました、教育関係の方の雰囲気は感じられませんでしたから〈読者の方たちの偏りはあまりないのでは〉と思わせる印かもしれません。

さて、クツの話から。

10年ほど前の東北大震災の時、倒壊した建物にも入っていくことを想定していたので慎重に靴を選びました、ボランティアに行って病院のお世話になったというのはでは〈迷惑をかけにいった〉ことと同じですから。

高熱や打撃、釘踏み抜きにも耐える靴があります、確か二万円以上したと思います。

今回の沖縄体感トレイルコースは倒壊した建物に入るわけではないので、そこまでの装備はいりません。

小さな釘やガラス、危険生物に気をつければよいので、ワークマンで〈鉄芯入り〉の作業靴を買ってきました、靴さきに金属が入っているので強い圧力がかかっても足先を守ってくれます。ちょっとした釘くらいなら指に届くこともありませんから足で探る様に前にすすめば大丈夫です、税込で1980円だったと思います(2022.8現在)。

見えないところを探ったり川の深さなどを探るための棒も必要です、私は虫取りアミをよく利用します。それからもちろん暑くても〈長袖・長ズボン〉です。

もちろん帽子も必須です、つば広のハットをおすすめします。

あとは〈水〉があれば足りるでしょう。

野山などに入る時には参考にしてください。

なにかたのしい情報があれば教えてくださいね。

そうそう、前回のトレイルワークの時にサンダンカ(サンタンカ)をみつけました。おにぎりもアウトドアで食べると美味しさが増します、花たちも、こうやってフィールドで見かけるととても輝いてみえます。

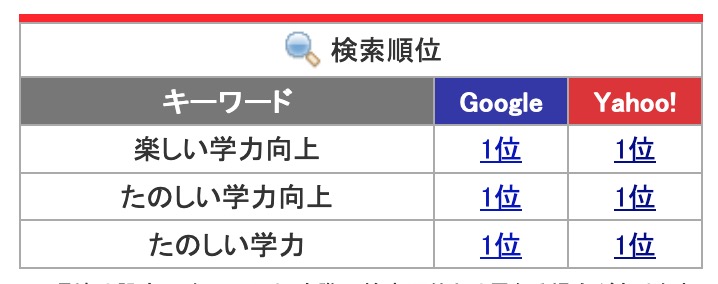

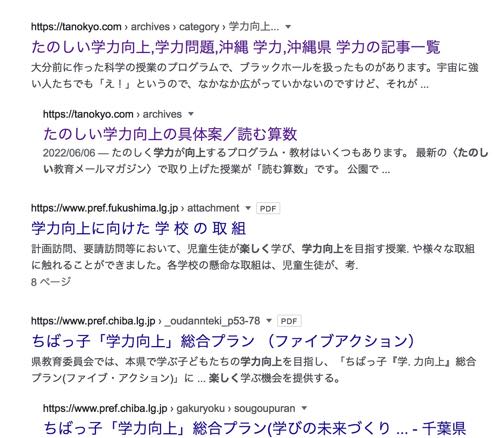

「単に歩いているだけではないか」と思う人たちもいることでしょう、けれどこういう中でたのしい自由研究(本物の研究)が進み、学びをすすめる力(学力)も高まっていくのです。

① たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります