注目している人物に〈埴沙萠〉さんがいます、これが名前だとわかっても、ちょっと読めないですよね。

埴〈はに〉沙萠〈しゃぼう〉、ペンネームです。

本名は〈杉山繁 すぎやましげる〉、写真家で、こども向けの植物の本をいろいろ出しています。

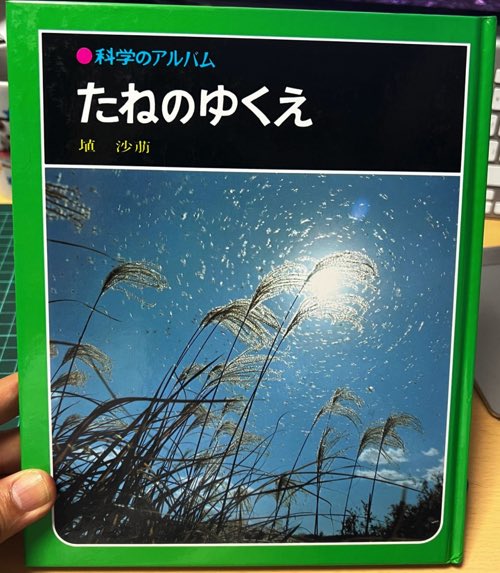

これは〈あかね書房〉から出ている科学のアルバムシリーズの一冊「たねのゆくえ」、私は理科の授業でも利用してきて何冊か持っています。

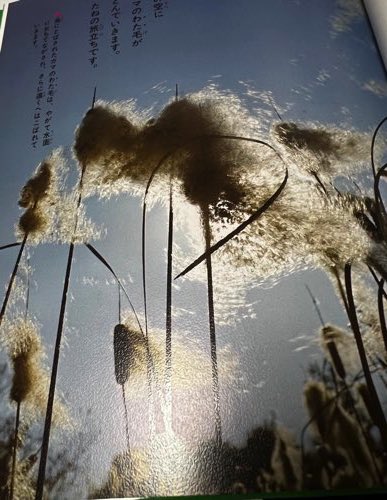

この本でまずとりあげたのは〈ガマ〉、このサイトでも書いたことのある植物ですね、ホットドッグみたいな穂をつける植物です。

⇨ https://tanokyo.com/archives/150789

撮影する時にいろいろな工夫をして、それまで見たことのない様な映像をたくさんみてせくれる人物で、きのこの胞子がとんでいく写真も有名です。

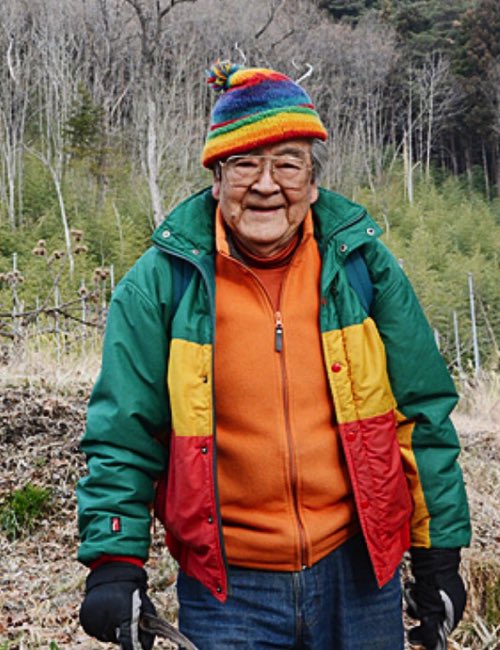

どんな雰囲気の人物だと思いますか?

この方です、やさしい雰囲気ですよね。

これは撮影にいく時の後ろ姿、目の前に広がる光景は埴さんの目に〈宝の山〉として写っているのでしょう、魅力的な方です。

残念ながら数年ほど前に亡くなりました。

けれど埴さんの作品は何冊も残っています。

図書館などで、手にしてみませんか。

直接購入したい方向けにリンクもつけておきます、タイミングがあえば古本も選べます。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります