前回〈合弁花・離弁花とは何か〉という話しをしました。今回は、シロツメクサは合弁花なのか離弁花なのか、です。

たのしい教育研究所の第一研究所の近くの公園は、シロツメクサが一面に広がって、このまま地球の地表を覆い尽くすのではないかと思うほど咲き乱れています。

ミツバチたちも、シロツメクサの蜜を求めてたくさん飛んでいます。近くで写真を撮っていると「じゃまだからどいてちょうだい」というかの様に耳元でブンブン音を立てています。

さて、みなさんは、このシロツメクサは合弁花だと思いますか、離弁花だと思いますか?

花びらが離れ離れだから〈離弁花〉でしょう、と思うかもしれませんが、〈その①〉のメールの方は、教員試験の中に出てきた「キク科の植物は合弁花に分類されている」ということを学んでいたので悩んだのです。

キク科の植物は、花びらが一枚ずつ分かれている様にしか見えませんが、実はその花びら〈一枚ずつ〉が〈一つの花〉になっています。

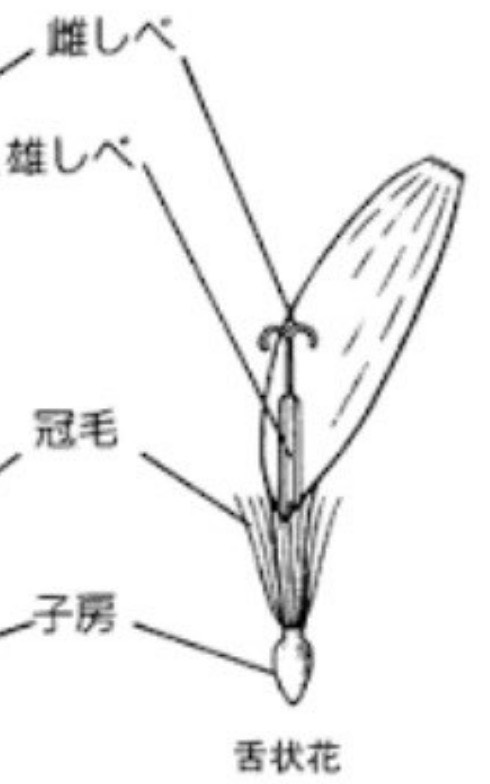

このキクの黄色い花びらを一枚とると、下の様に、花を構成する〈子房・雄しべ・雌しべ・花びら(花弁)〉といった、花のワンセットがしっかりそろっているのです。自分の目でも、一度確かめてみるとよいですよ。ですから、一枚の花びらの様にしか見えなくても、植物学的には〈一つの花〉だという様にみているのです。

このキクの黄色い花びらを一枚とると、下の様に、花を構成する〈子房・雄しべ・雌しべ・花びら(花弁)〉といった、花のワンセットがしっかりそろっているのです。自分の目でも、一度確かめてみるとよいですよ。ですから、一枚の花びらの様にしか見えなくても、植物学的には〈一つの花〉だという様にみているのです。

このことは、高校入試や公務員試験や教員採用試験の中でもよく出題されていて、間違う人たちも一定数いるので、要チェックの分類問題の一つです。

メールを送ってくれた方は、このことを知っていたので

〈シロツメクサもキク科の花の様に一枚が一つの花になっているのではないか〉

⬇︎

〈合弁花の可能性がある〉という様に考えを進めたのでしょう。

ということで、もう一度シロツメクサをよく見てみましょう。

実はシロツメクサは、花びらにみえている一枚が〈花〉の構造を持っています。以前、資料としてノートに張っておいた写真があります。ちょど良いアングルで、シロツメクサの雄しべ(左からの矢印)と雌しべ(上からの矢印)を撮った写真です。

実はシロツメクサは、花びらにみえている一枚が〈花〉の構造を持っています。以前、資料としてノートに張っておいた写真があります。ちょど良いアングルで、シロツメクサの雄しべ(左からの矢印)と雌しべ(上からの矢印)を撮った写真です。

シロツメクサはキク科の植物の様に、、花を構成する〈子房・雄しべ・雌しべ・花びら(花弁)〉といった、花のワンセットがしっかりそろっているのです。ですから、一つの花は花束の様なものです。

シロツメクサはキク科の植物の様に、、花を構成する〈子房・雄しべ・雌しべ・花びら(花弁)〉といった、花のワンセットがしっかりそろっているのです。ですから、一つの花は花束の様なものです。

するとシロツメクサもキク科の様な〈合弁花〉なのでしょうか。それとも花びらは一枚ずつ別れているのでしょう。

この写真をごらんください。わたしが撮った写真を拡大したものです。

シロツメクサの花びらの中にも花びらが見えています。わたしの目には、大きな葉を身体と見ると、その内側で拍手している様な愛らしい様な花に見えてしまいます。そしてその一枚一枚はそれぞれ離れ離れになる花びらです。

今度はチャンスをみて、たのしい教育Cafeで先生たちが歓喜の声をあげた、シロツメクサのタネのお話をさせていただきます。ご期待ください!

1日一回の「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか-〈人気ブログ〉いいねクリック⬅︎ジャンプ先のページでもワンクリックお願いします