たのしい教育研究所はサークルや任意団体と違い法律で認められた〈法人〉なので、企業や学校、教育委員会から研修員を受け入れて欲しいという依頼書が届くことがあります。その全てにこたえることは難しいのですけど、たの研の講座を受けてくれた方や、たのしい教育やものづくりや科学的なものに興味のあるこども達ならできるだけ受け入れるようにしています。

これは他地区の市町村の教育長さんから届いた〈教職10年研修として教師の企業研修をお願いしたい〉という依頼文章です。

10年研修当日、とても明るくて元気なA先生がやってきました。

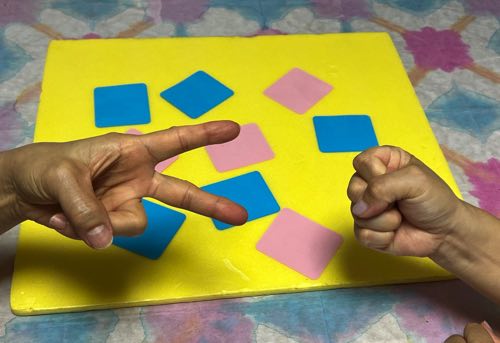

たのしい教育とは何か、どういう活動に力を入れているか、そういう話をしてあと、たの研の教材「ガッテン」の作成に入りました。

たのしい教育とは、力あるこども達を育てる教育でもあります。

本格的な内容を、こども達が「なるほどそうなのか」というように納得してくれる様に授業していくことが〈たのしい教育〉です。

7月のワークショップでミムラ先生がとりあげてくれた〈ガッテン〉の評価がとても高かったので、興味のある先生たちにつかってもらおうと教材化の研究をすすめています。

「ガッテン」は1から5までのカードを一人ワンセット利用します。

それを裏返して、順番を決めます・・・

「つまらない」という評価はこれまで皆無です、A先生も「とてもたのしいです」と喜んでくれています。

「つまらない」という評価はこれまで皆無です、A先生も「とてもたのしいです」と喜んでくれています。

10年研修をきっかけに新作教材ができるのも嬉しいことです。

まずたのしい教育メールマガジンで紹介してから、このサイトでも広報したいと思います、おたのしみに。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!