毎週金曜日に発行しているメルマガの原稿として、以前に書きかけてあった「ハート型ゆで卵」の原稿が出てきました。

一年以上前に書いたものなので、じっさいにできるかもう一度試してみました。

ゆでる時に黄身が偏ってしまった様ですが、ちゃんとハート型になりました。

さっそくメルマガにまとめようとおもいます。

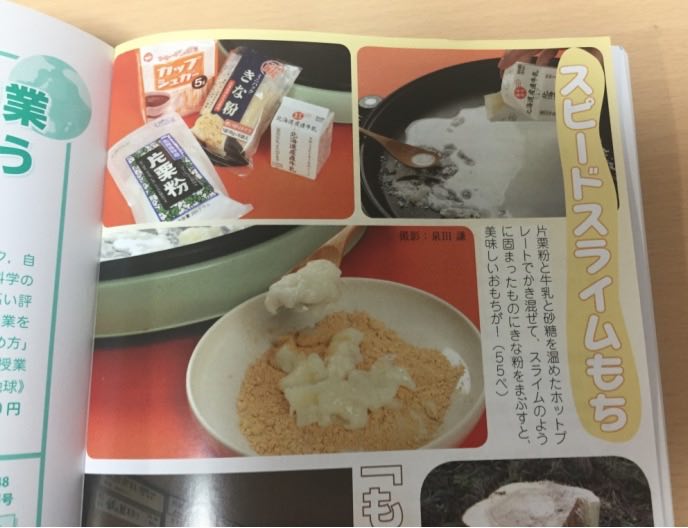

どうやってつくるか、考えてみませんか?

クラスで子ども達に出して、家庭科の自由課題にするのもたのしいですよ。

作り方は、メルマガ発行後に紹介できるとおもいます。

「たのしい教育・たのしい授業」を通して届けるのは「力」と「笑顔」と「元気」です!

小さな島「沖縄」から全国に「たのしい教育」を発信する

「たのしい教育研究所」です