以前からずっと心にあった

「電子書籍」の作成に、やっと歩をすすめています。

デザインなど、まだまだですけど、0から1になった大いなる一歩です。

出版まではまだ知恵と工夫を重ねる必要がありますけど、遠からず試作版を出してみる予定です。

特別のツールは必要なく、スマホやタブレット端末、もちろんパソコンなどで、インターネットを閲覧する感覚で簡単に読めるものを作成する予定です。

立ち読みなども出来るように設定します。

ご期待ください。

たのしくかしこく=「たのかし」プロジェクト進行中!

着実にひろがるたのしい教育です。

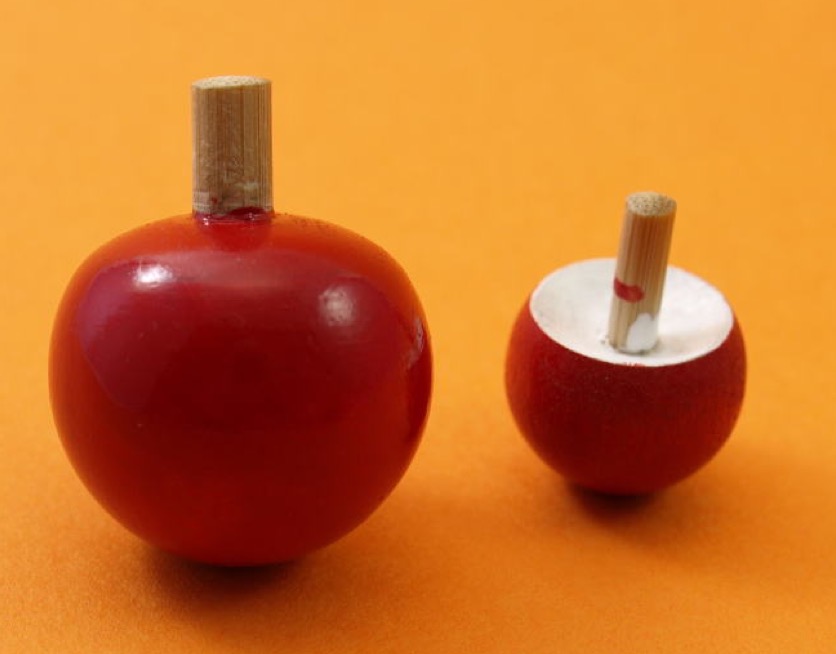

できると思いますか?

できると思いますか?

考えてみると、扇風機も電気の力で回しているコマの様なものですね。

考えてみると、扇風機も電気の力で回しているコマの様なものですね。

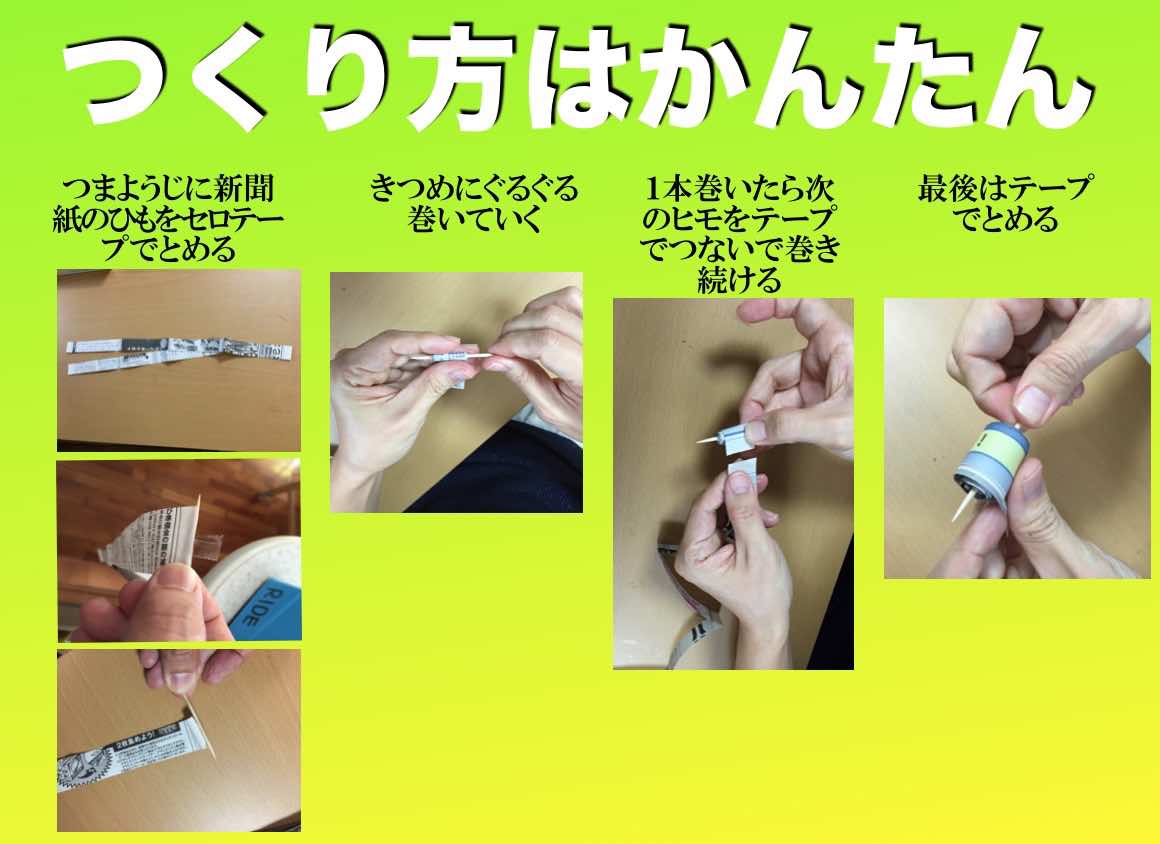

たのしんでいただけたら、その時の写真をぜひ一〜二枚送ってください。

たのしんでいただけたら、その時の写真をぜひ一〜二枚送ってください。