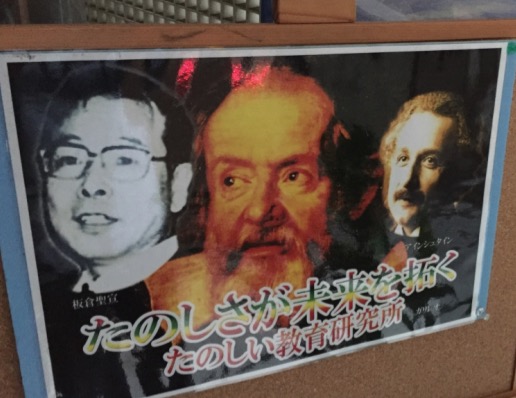

最新のメルマガに〈仮説実験授業の生みの親〉である 板倉聖宣の発想法を乗せたところ、いくつもお便りをいただきました。 そういえば今年の沖縄県の教員試験の問題にもまた〈板倉聖宣〉が取り上げられていたそうです。何年か越しに取り上げてくれていますから教育行政の中にも注目している人がいるのでしょう、嬉しいことです。

これは〈たの研〉に掲げられているポスターです、左がたのしい教育研究所を強く応援してくれた師の板倉聖宣です。

今回は、数回前のメルマガに載せた「板倉聖宣の歴史の見方・考え方」の一部を紹介しましょう。です。出典は1991に開催された板倉発想の会で「組織について考える」というテーマで語った中の一節です。前後を切り取っているので流れが掴みにくいかもしれませんが、メルマガの章をそのまま載せるわけにもいきません、ご了承ください。

※

いっきゅう

「記録」という方法は人類が飛躍するきっかけとなった最も重要な〈発明〉です。こうやって師の板倉聖宣が亡くなって後も、しみじみとその発想に浸り、新たな考えに成熟させていけるからです。

この記録も読者の皆さんの新たな発想や、やる気を生むきっかになることを期しています。

板倉聖宣

明治のはじめに「東京数学会社」というのがありました。

何をする会社だと思いますか?

今でいえば「東京数学学会」のことです。

そのころは学会(ソサイェティ)という言葉がなかったから、会社といっていました。

だからこの学会には会長ではなく社長がいました。社長さんがなにか交通事故などで会議に遅れますと、いつまでたっても始まらないということがありましたが、この東京数学会社ができたのは、明治10(1877)年、文明開化の気持ちが新鮮なときでしたから、「社長さんがいないと会が始まらないなんて不合理だ」「社長さんなんて辞めちまえ」と民主化運動が起こりました。社長(会長)制辞任ということで、委員長制にしたんです。

またこの東京数学会社は、西洋の学会のマネをしたりして、社則なんかもある、おもしろいんです。

「天下国家に向かって、学会を開放し、質問があれば即座に答える」「天下のすべての意見を集めて、これに応えるものとする」という社則が入っているんです。

世の中が違えば、ずいぶんおもしろい会則があるなあと思います。

いまの学会の会則にそんなものがあるのかなあ・・・

この東京数学会社は、のちに発展して、東京数物(数学・物理学)学会となり、それから日本数物学会となり、敗戦後は日本数学学会・日本物理学会・日本天文学会の3つに分かれました。

私は発想法で重要なことだと思いながらまだ〈発想法かるた〉に入れてないのですけど「歴史を勉強すると発想が豊かになる」というのがあります。

私が歴史を勉強する理由は、私自身が科学史専門ということもあるのですけど何をはじめるにしても私は歴史を勉強します。

はじめに歴史を勉強すると何がいいかというと、今と違う時代がわかるんです。とくに今と違ううんと古いときを調べます、そうすると、すごく自由になる。

「ああ、昔はこんなことをやったのか」

「昔はこんな考え方があったのか」にんな考え方もおもしろいなあ」となる。

「歴史を勉強すると今とは違う考え方がたくさん出てくるし、その中には拾えるものもあるかもしれない」という感じがするんです。

5年前の歴史や10年前の歴史とかはだいたいおもしろくないんですよ。

少し前の歴史ではなくて、時代が違う歴史を調べると、ずいぶん違います。

同じことを調べるんでも、時代の違う敗戦直後を調べるとか…

民主主義というものが日本ですごく高らかにうたわれたころの民主主義の時代、明治のはじめ、大正デモクラシーの時代、あるいは戦争中の天皇制が華やかだったころの時代、そういう時代のことを見ると「今とは違った考え方がある」ということを知ることができます。

ここまで

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

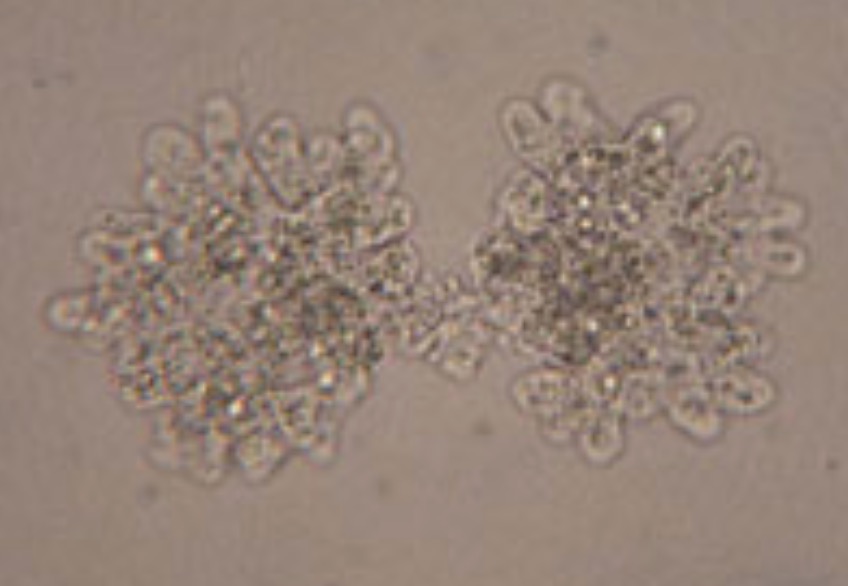

そのタネから成長していくパパヤもまたいろいろな性質をもったパパヤになります。

そのタネから成長していくパパヤもまたいろいろな性質をもったパパヤになります。

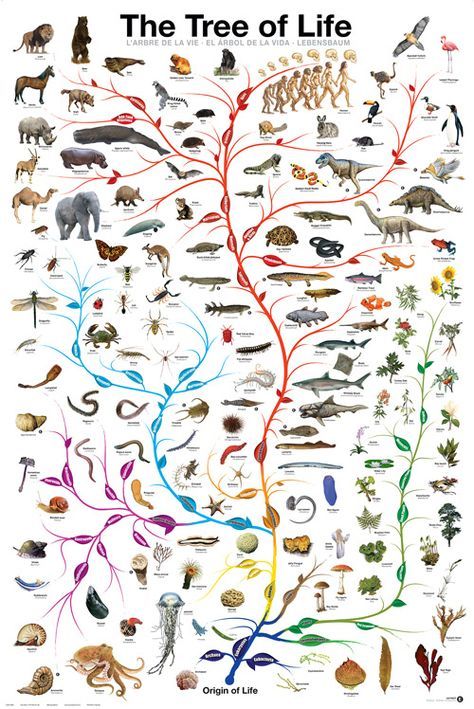

品種改良は今の所、同じ〈種〉たとえば犬なら犬の仲間の中で、パパヤならパパヤの中で多様化した品種を生み出しているだけで、新たな種を生み出すような段階ではありません。

品種改良は今の所、同じ〈種〉たとえば犬なら犬の仲間の中で、パパヤならパパヤの中で多様化した品種を生み出しているだけで、新たな種を生み出すような段階ではありません。