たの式顕微鏡(手作り顕微鏡)のヒットが続いています。

たのしい教育メールマガジンでの高評価から始まって、公式サイトを見てくださった方達からの反響、昨日は たのしい教育Cafe で「すごい」「うわー、きれい」という歓声とともに賞賛が続きました。

たの式顕微鏡をスマホにセットすると、あっという間に20倍顕微鏡写真を撮ることができるという技を説明すると、さらにその声は大きくなりました。

これは後ろ側に座っていた方達の様子。しばらくは私の解説は耳に入っていない状況となりました。

参加してくれた方達が撮った顕微鏡写真を幾つか送ってくれました。

これは岩塩の粒です。

まるでダイヤモンドの原石に見えます。 これは、たのしい教育Cafeでとりあげる「鉛筆画」で利用する教材エノコログサです。

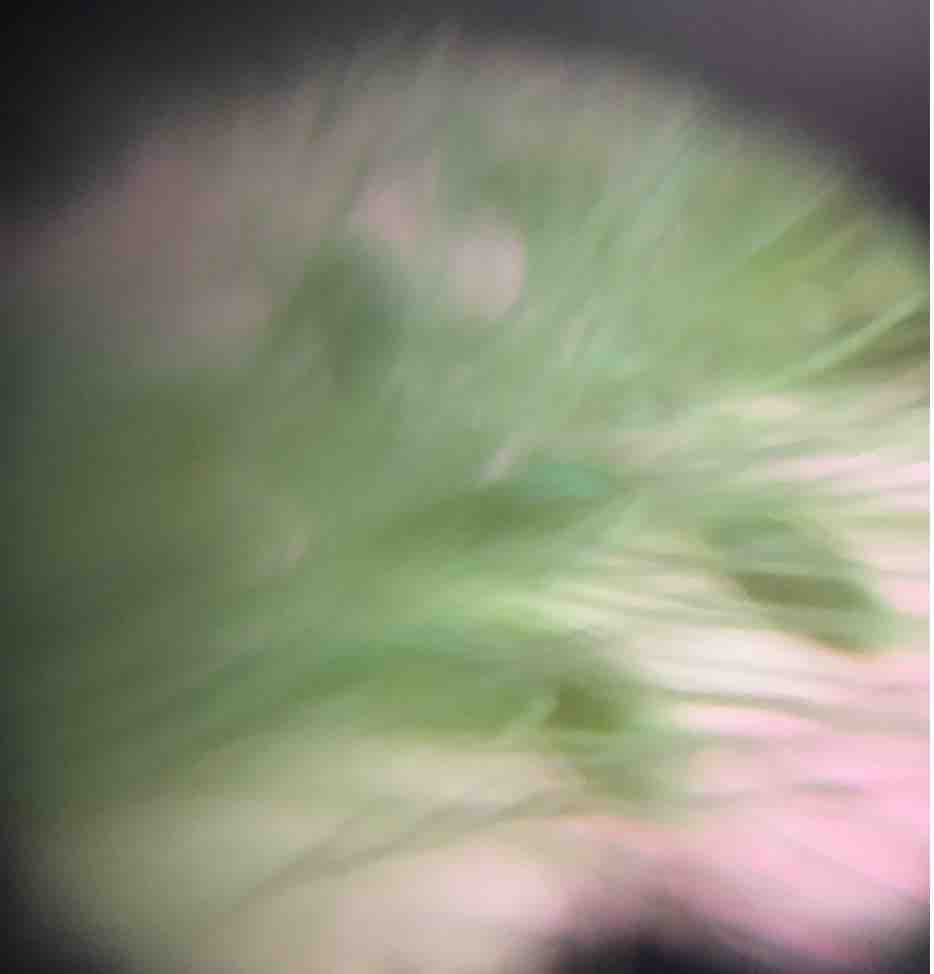

これは、たのしい教育Cafeでとりあげる「鉛筆画」で利用する教材エノコログサです。

少し手がゆれました、と言っていましたが、タネも大きく写っています。

昼の光ではなく、夜、研究所の蛍光灯の下ですから、条件的にはよくありませんが、はじめての方達もこういう画像をどんどん撮ることができます。

昼の光ではなく、夜、研究所の蛍光灯の下ですから、条件的にはよくありませんが、はじめての方達もこういう画像をどんどん撮ることができます。

たのCafeでの公開記念に、たの式顕微鏡(手作り顕微鏡)の作成セットを3セット準備したところ、一瞬で完売しました。

作成セットが欲しい方はお問い合わせください。

40個セット1400円+送料(600円)で送らせていただきます。

6倍くらいのものと、20倍くらいのものがあります。低倍率は、より明るくて鮮明に見えます。注文の時はどちらかをご指定ください。

両方希望(80個分)は2200円+送料600円です。

ただし研究所の仕事が多忙の日々のため

先着10名程度の方達への対応とさせていただきます。ご了承ください。

注文・問合せ➡︎ こちら

たの式顕微鏡(手作り顕微鏡) 拡大写真の撮り方は、また別枠で紹介させていただきます。おたのしみに。

たのしい教育は周りの人たちを笑顔に、そしてもちろん自分自身の人生が豊かになることを実感する日々です。

たのしい教育が未来を拓く

たのしい教育研究所です

「いいね」クリックで〈たのしい教育〉を広げませんか➡︎ いいねクリック=人気ブログ!=