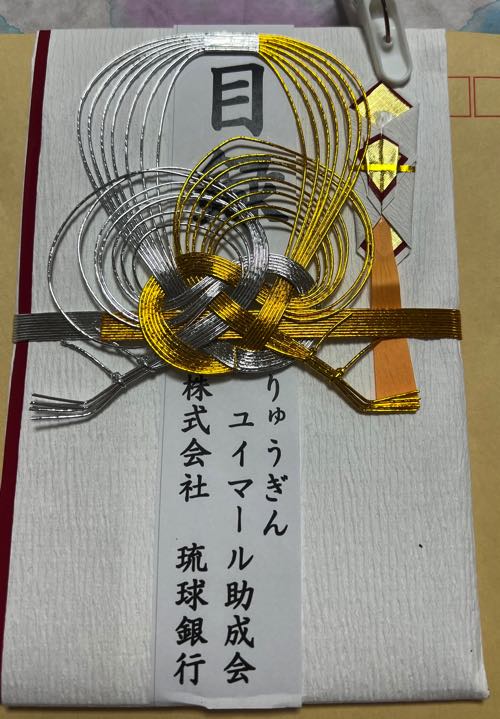

たのしい教育研究所が企画推進している〈こども未来キャラバン〉が琉球銀行から高い評価を受け、助成金〈りゅうぎんユイマール助成金〉を授与することとなりました。

りゅうぎんの方から、たの研第三研究所まで足を運んでくださり〈授与式〉が開かれました。

沖縄県の基幹企業から「意義ある活動を支援したい」と伝えられたことは何より嬉しいことです。

また、たのしい教育研究所の活動には資金が必要になりますから、こういう支援はとてもありがたいことです。心から感謝し、拠出していただいた大切な資金を何十倍もの価値に変えて、こども達の笑顔と賢い未来、本質的な学力の向上に向けて全力投球したいと考えています。

あいかわらずコロナ感染症はおさまっていませんから、少数での実施になると思いますけど、さっそく〈りゅうぎん〉の名前を掲げて、たのしく実施しようと、スタッフが準備に入っています、ご期待ください。

たのしい教育研究所を応援してくださる方たちが増えていくことは、とても大きな支えになります。

たのしい教育研究所を応援してくださる方たちが増えていくことは、とても大きな支えになります。

これからもたのしく活動を続けて行こうと思います。

応援、よろしくお願いいたします。

このサイトの読者の皆さんができる大きな応援は「このサイトいいよ、見てね!」と広げていただけることです、よろしくお願いいたします。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

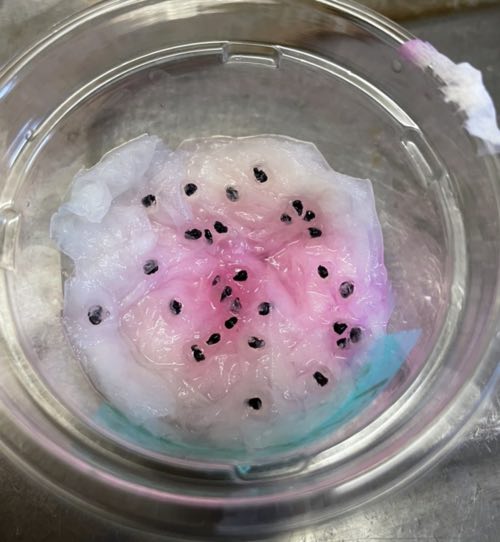

あの、ドラゴンフルーツも、芽はこんなに細く弱々しい状態なんですね、何だか弱みをにぎった感じがします。

あの、ドラゴンフルーツも、芽はこんなに細く弱々しい状態なんですね、何だか弱みをにぎった感じがします。