〈たの研〉には「協力してほしい」という依頼だけではなく、あえてぼかして書きますが「名前を使わせてもらいたい」という趣旨の打診も来ます。もちろん、そういう依頼にOKすることはできません。

このサイトを丁寧に読んでいただければわかると思うのですけど、〈たの研〉は「自分たちを大きくしていこう」ではなく「着実に育てていく」という活動をすすめている組織だからです。

着実に育てていくという取組に関して〈たの研〉のメンバーの力はとても高いものがあります。

たとえば先日の秋の講座を例にとって紹介しましょう。

講座のプログラムは何度もアイディア検討会を重ねて、より高みに向かってその時の最高の状態にもっていきます。

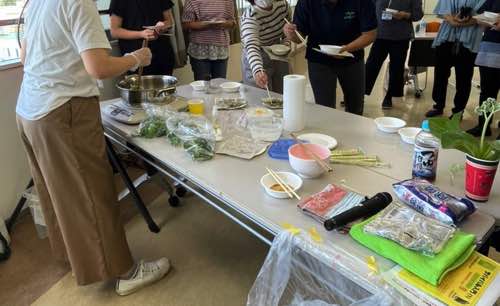

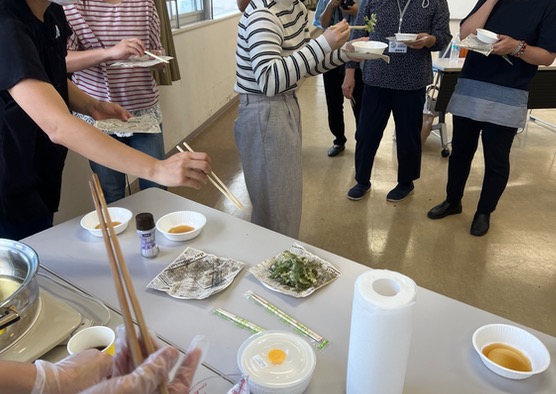

たとえば大好評の〈野草天ぷら〉のプログラムについても、開催の日の夜遅くからこういうやりとりが交わされていました。

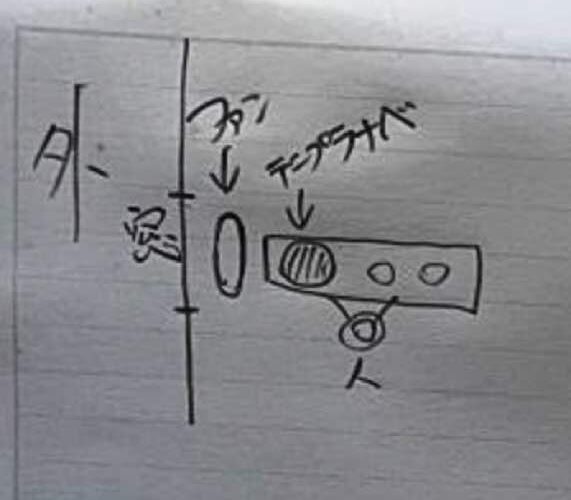

3日前には決まっていた〈場の配置〉について「よりたのしんでもらえるためのテーブルの位置」について思いついたメンバーが、講座開催の半日前に「これがよいと思うので検討してもらえませんか」と打診してきました。

わずかな違いですけど、空気の流れ的にはかなり違ってきます。

もちろんメンバーが「これは無理」とか「やってみましょう」という様に意見を交わしていきます。

結果的に「これでいきましょう」となり、講座当日は新しい提案通りの設定でたのしんでもらいました、結果は予想通りいい空気の流れでした。

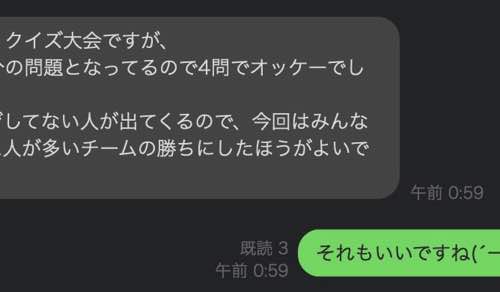

それからさらに時間がすすみ、講座当日の01時ごろにはこういうやりとりが交わされていました。

クイズ大会の〈問題の出し方〉について思いついたメンバーがいて「みんな寝ているだろう」と思いつつも「問題の出し方はやはりこんな感じがよいと思います」と打診してきました。

講座のプログラムはすでにこども達に実験済みで「これで喜んでもらえる」という信頼度は確認されているのですけど、これだけ熱をいれて考えているメンバーの頭に浮かんでくることは、それからさらに一歩前にすすんでいることがほとんどです。

講座のプログラムはすでにこども達に実験済みで「これで喜んでもらえる」という信頼度は確認されているのですけど、これだけ熱をいれて考えているメンバーの頭に浮かんでくることは、それからさらに一歩前にすすんでいることがほとんどです。

すぐに数名が既読となり「いいね」という話になりました、もちろん「異議あり」と感じた時にはそう発言してきます。

提案通り実施した当日は、それまでのスタイルより大盛り上がりでした。

それを確かめる様に「講座後に学校でためして盛り上がったです」という便りも届いています。

こういう活動は「強制」されたり「いやいやながらやっている」ということでも成り立つでしょう。

ところがこういう取組が10年以上続いています、そしてみんな同じメンバーです。

いやいややっていて続くでしょうか?

終わってからも実施メンバーから

「みなさんの授業がとてもとてもよくて、私自身刺激、勉強になりました!

まだ余韻に浸ってます!」

という様なやりとりが続いていました。

メンバーは涼やかにやっているのでそうは見えないかもしれませんけど〈情熱集団〉です、これが〈満足度100%〉を生み出し続ける「たのしい教育研究所」の強さです。

思いを同じくして一緒にやりたいと言ってくれる方が増えていってくれることを期待しています。

※

さて、このサイトの読者には先生たちだけでなく〈保護者〉の方がいたり〈歯医者さん〉もいます、〈農業をしている〉という方もいます。

もし真剣に〈何か新しい行動を起こしたい〉と考えた時には、仲間づくりが鍵を握ります。

人間一人の力は高が知れています、私が影響を受けてきたアップルのスティーブ・ジョブスにもウィズニアックという最強の相棒がいました。

板倉聖宣にも、学生時代から支えた玲子さんがいました、そして仮説社を設立した竹内三郎さんという最強の人物がいました。

かけがえのない仲間たちをみつけること、それが何かことを為す時に成功するカギです。

かけがえのない仲間たちをみつけること、それが何かことを為す時に成功するカギです。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

そういうことも「勉強しなさいテストに出るよ型」の授業をしてきた人たちには難しいでしょう、自分の興味関心で調べよう学ぼうという気持ちがなかなか育たないからです。

そういうことも「勉強しなさいテストに出るよ型」の授業をしてきた人たちには難しいでしょう、自分の興味関心で調べよう学ぼうという気持ちがなかなか育たないからです。