夏の暑さも朝夕にはだいぶ和らいだことがわかります、秋に向かってはっきり動き始めましたね、嬉しいことです。

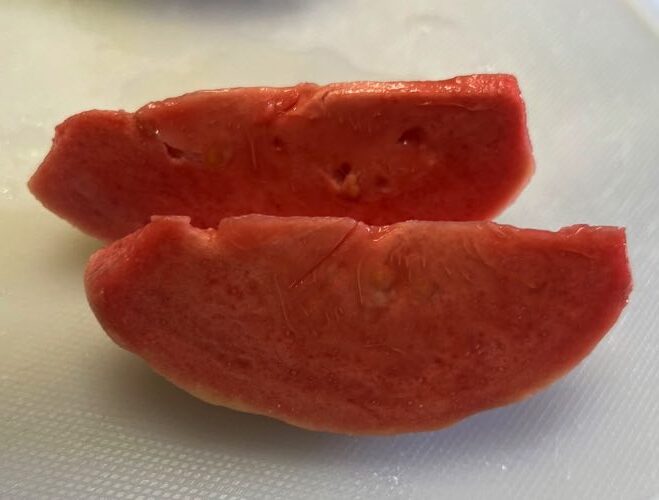

昨日〈たの研〉の応援団の方から季節はずれの美味しいスイカがとどきました、うれしいことです。

九月後半に入ってもとれる特別な品種なのでしょう。

タネはほとんどありません。

気づいた人もいるでしょう、騙された人もいるでしょう。

スイカではありません。

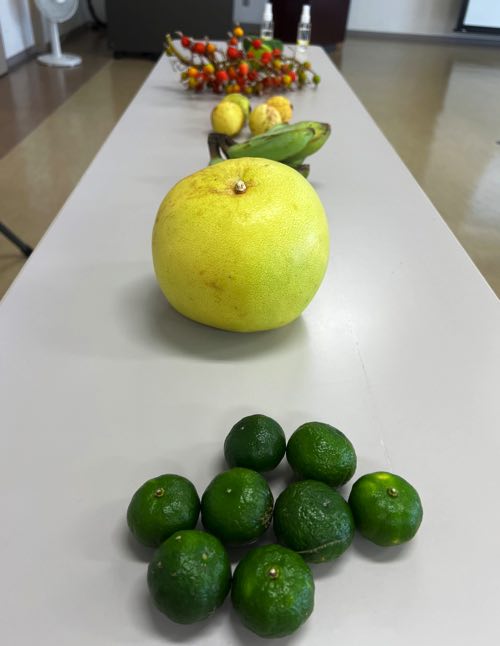

グアバです。普通サイズで小学生のこぶし大です。

甘さはおだやかとはいえ、沖縄にいる者には懐かしい美味しさです。

なぜか笑える〈フトモモ科〉で、和名は〈バンジロウ〉、島言葉では〈バンシルー〉、ここにも大和言葉と沖縄の島言葉の類似性がはっきりわかります。

細い幹ですけど、しなりも強く3m以上になるのが普通です。

どんな花が咲くと思いますか?

きれいですよ。

これから実りの秋、美味しい食べ物もたくさん出てくるでしょう。

① たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

世の中はふしぎさにあふれています。

世の中はふしぎさにあふれています。

以来、沖縄で40年近く続き、たのしい教育研究所で飛躍しましたから、足腰の強靭さは間違いないと思ってくださって結構です。

以来、沖縄で40年近く続き、たのしい教育研究所で飛躍しましたから、足腰の強靭さは間違いないと思ってくださって結構です。