二回連続で書いた〈たのしさの意義〉を読んでくれた皆さんからのたよりが届いています、少し続けさせてください。

※〈たのしい教育研究所〉の「たのしい」という言葉の意義を書いた文章に対しての便りです、未読の方はまずそれから読んでいただけますか ⇨ https://tanokyo.com/archives/150675

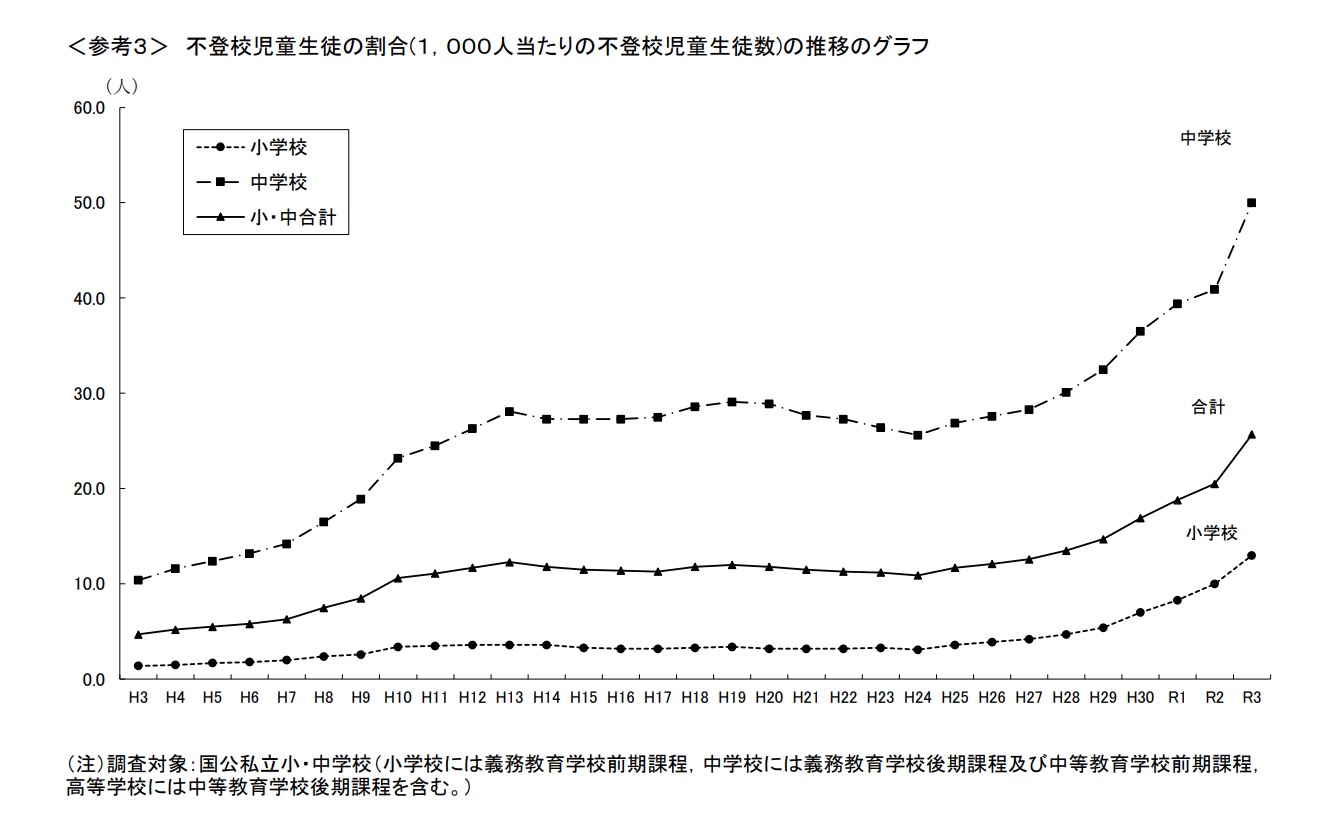

読者の方からの便りの一つに「たくさんの人たちが教育をどうにか良くしようとがんばっていたらやはり良くなっていくのではないか。不登校が増えている様に、実際よくなっていないのなら、がんばっていないということではないか」という疑問が綴られていました。

その疑問に対してやはり私は、行政の方たちも管理職の皆さんも、もちろん教師も〈良くしよう〉とがんばっていると答えます。

具体的に〈どういう姿〉を目標にするのか、それが重要なのだというのです。

「できる・わかる」なのか「できるだけ長く学んでいる時間」なのか「先生のいうことに従う姿勢」なのか?

たのしい教育研究所は、それを「学ぶたのしさだ」と言い切ってきました。

単なる〈たのしさ〉ではありません、学ぶ過程の中で実験的に確かめられてきた〈たのしさ〉です。

このことが決定的です。

前回はあえて詳しく触れなかったのですけど、このサイトで何度も繰り返してきたように、目的意識的なとりくみの過程全てにおいて〈予想⇨実験〉が重要です。

いつまでたっても「きっとこの方向で取り組めば大丈夫だ」と考え続けていくことが、その〈予想⇨実験〉の発想のない行為です。

教育は間違いなく、たのしい教育の方向に向かうでしょう。

それができるだけ早く来る様に、これからも全力をあげていきたいと考えています。

読者の方からの便りに、この記事で返事としたいと思います。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります