たの研によく来てくれるA先生が、以前、学校の近くでとてもおもしろい植物を見つけたと〈ガマ〉を持ってきてくれたことがありました。

水辺や湿地に生える植物です、最近は少なくなってきた気がします。

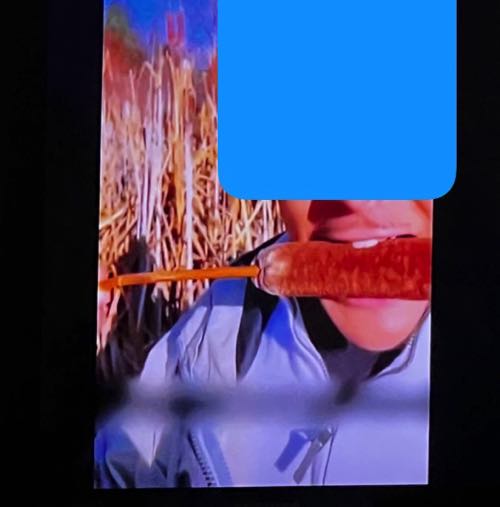

こういう植物で、こどもたちも「ソーセージみたい」と喜んでいたそうです。

私いっきゅうも、授業でこども達と観察したことがあって、予想以上に硬い手触りです。

これは大量の花がびっしり固まった状態で、成熟するとここから綿毛が大量に出て飛んでいきます。

http://kitaho321.blog25.fc2.com/blog-entry-5528.html

ところで最近、こういう映像を知人から見せてもらいました。

動画だったのでスマホで撮らせてもらいました、画像加工してあります。

ガマをみつけた人物が「これは面白い、ホットドッグみたいだ」と語っているのでしょう。

ギャグのつもりでかぶりつく・・・

⬇︎

⬇︎

さてどうなるのでしょう?

⬇︎

⬇︎

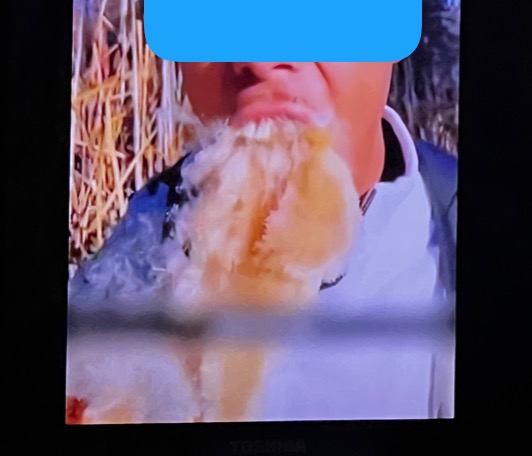

こうなりました。

綿毛になって飛んでいく寸前だったのでしょう、噛まれた刺激で一斉に綿毛になったのですね、種類やタイミング、条件によってはこういうことも起こるのでしょう。

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

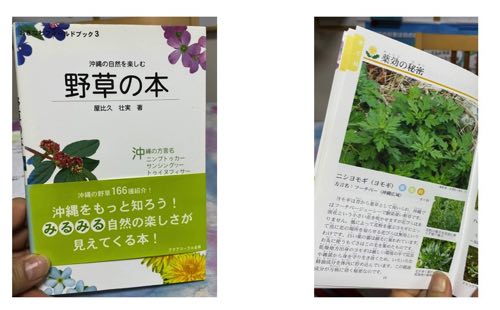

文章が読みやすくて難しい言葉もなく、子ども達にもスッと入ってきそうな言葉で書かれています。

文章が読みやすくて難しい言葉もなく、子ども達にもスッと入ってきそうな言葉で書かれています。