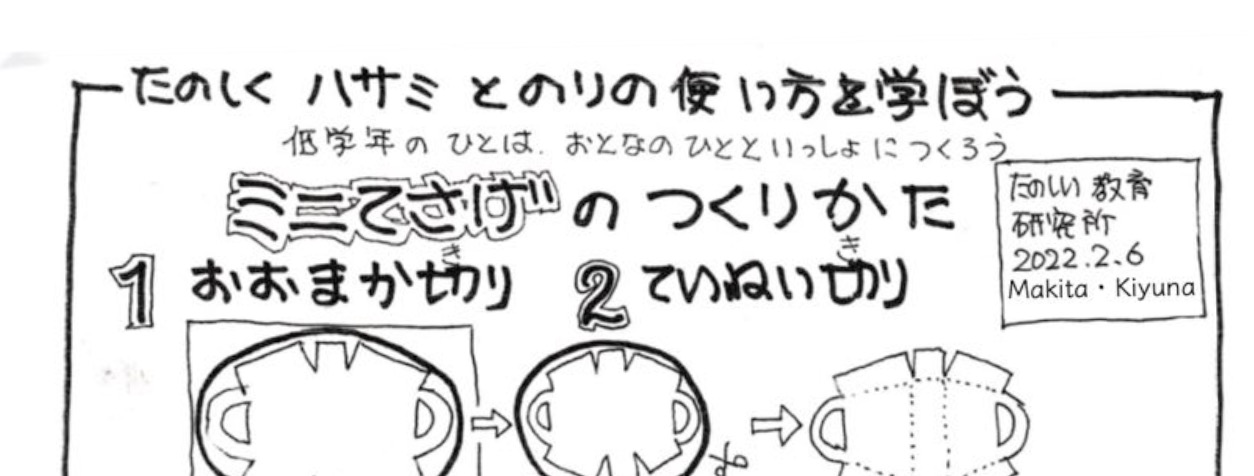

以前のメルマガ(有料)の授業の章に「たのしく学ぶハサミとノリの使い方」というプランを紹介しました、好評です。私を含めてほとんどの人は、子どもの頃にハサミとのりの使い方について学んだことが無いと思います、見よう見まねで覚えたのです。

今回のメルマガの内容は、たのしいものづくりをしながらハサミとノリの使い方をしっかりと学ぼうというプランです。

その中に「ハサミと紙はどちらが先に発明されたか」という話を書いたのですけど、もう一つ「〈のり〉が利用されたのはいつか?」については「自分で調べてみましょう」と書いて止めました。あまり長く話を聞くより、ワークに入りたかったからで サイトに書いておこうと思います。

まず、ハサミとノリ(接着剤)について、どちらが先に発明されたか予想してみてください。

あなたの予想

ア.ノリ(接着剤)が先に発明された

イ.ハサミが先に発明された

ウ.ほぼ同じ頃

エ.その他

どうしてそう予想しましたか?

⇩

⇩

⇩

⇩

諸説あるとはいえ、順位が逆転することはないでしょう。

まずハサミの発明について、「ハサミのアレコレ➡︎ハサコレ」というサイトにこうあります。

世界最古のはさみは紀元前1000年ごろ、ギリシアで作られたもので、羊飼いなどが羊毛刈りに利用していたものではないかと考えられています。

ノリを含めて、接着剤の発明はいつ頃かについてはウィキペディアから引用します。

接着剤の歴史は人間が道具を使い始めた頃に始まった。石器時代には鏃を木の枝や竹に固定するためにアスファルトが使われた[1]。また、漆を使って修理された約6000年前の土器も見つかっている。

ハサミが紀元前1000年、今から3000年前という、とても古い歴史を持つものだということにもびっくりしたのですけど、接着剤はさらにそれより古く、今から6000年も前です。

ノリやハサミはそういう長い歴史を経て次の世代へ次の世代へと大切に引き継がれ、改良に改良を重ねられてきました。

普通のノリは水分を含むと弱くなっていくのに、瞬間接着剤は水分で薄まることはないどころか接着が早くなってきます、どういう工夫が加えられているのでしょう。

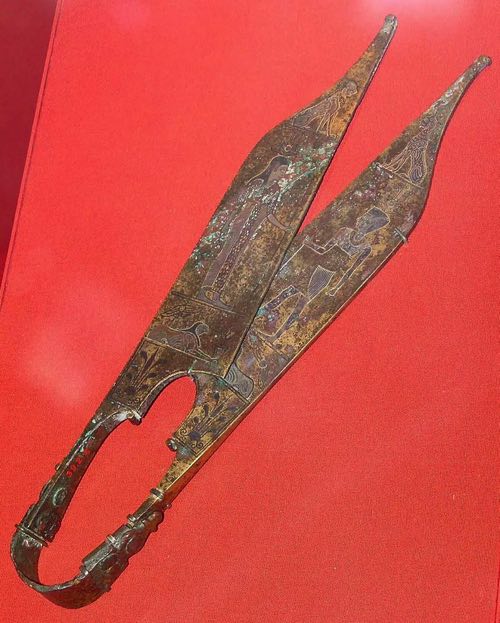

3000年前のハサミの写真が見つかりました、これです。

こういう〈U型〉から一年生の文具セットに必ず入っている〈X型〉のタイプができたとはいえ、U型のハサミは今でも利用されています。大きさや切れ味などは工夫されていても、基本構造はあまり変わってないように見えます。

歴史をたどっていくと、興味深いことがたくさん出てくると思います。みなさんも自由研究してみませんか。

たのしいことに気づいたら、たの研にも連絡ください。

①たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

②たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります