読者のみなさんからのご要望の多かったYouTubeの動画作成は、準備運動を終えてメインの一本を公開しました。google検索を例にとると検索窓に〈たのしい教育〉と打ってそのバーの下の〈動画〉を選ぶと・・・

今日現在で7番目に出てきます、こういう表示です。

クリックするとポップな音楽と一緒にスタートします。何度も見ていただける様に、気に入りのBGMをかぶせました、著作権で心配した方から問合せもありましたが、もちろん使用料を支払ってクリアーしていますのでご心配なく。

メインのホタッテくんに入る前にたのしさの導入動画を載せました。これだけ巨大なシャボン玉なので、普通の動画ならコテコテの説明をつけ「こつはこうだ、これに注意するように、何しろこれは大変なことなんだぜ」という様な説明が入るのが普通なのですけど、たの研の先生たちはこれを軽やかにたのしんでくれています。

この巨大シャボン玉も、いずれYouTube動画にしたいと思っています、ご期待ください。

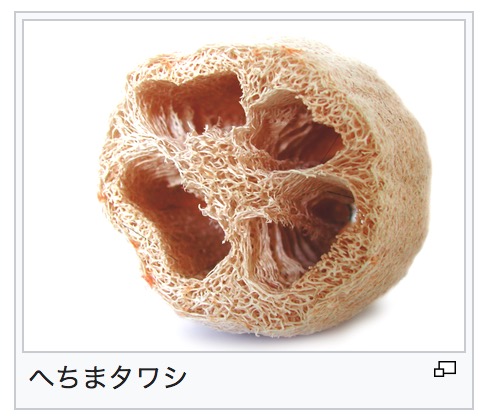

ということで、メインの〈ホタッテくん〉の作り方を紹介しました。

わかりやすさより軽やかさ、BGMの様に何度も味わっていられる様なものをねらって編集したので、文字や拡大表示などもひかえ目です。

直接ジャンプしたい方はこのアドレスをクリックしてください。

⇨ https://www.youtube.com/watch?v=1Q4QACIH_qU

ご意見、要望はこのサイトの問い合わせとして「動画タホってくんについて」と書いて送っていただけたら幸いです。

それにしてもYouTube動画の作成は、たのしくてなりません。

まだまだのところがあるのは自由分認識しつつ、一歩ずつ高みに向かってすすんでいきたいと思います、応援よろしくお願いします。可能な方は、YouTubeで〈高評価ボタン〉と〈チャンネル登録〉をお願いいたします。

※

とりあげたホタッテくんは私いっきゅうが雑誌などで紹介したものの一つで〈『ものづくりハンドブック10』仮説社刊〉に載っています。

① たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

大林監督の言葉はこう続きます。

大林監督の言葉はこう続きます。