メルマガに書いた〈立春〉の話が好評で、いろいろ反響が届いています。書いた話を短くして、さらにサイト仕様に加筆校正して紹介しましょう。

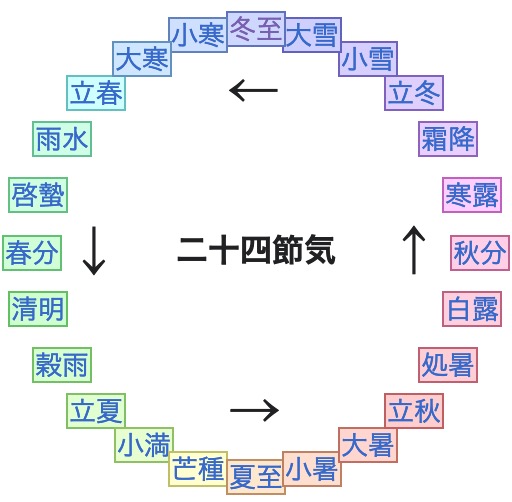

数回前の映画の章「土を食らう12ヶ月」以来、太陰暦の季節の区切り方がさらに身近なものになり、味わい深くなっています。

〈晴明/せいめい 〉は沖縄で今も大切にしている日で親類がお墓に集まってパーティーをします。

それにしても私たちの祖先は季節の移ろいをこんなにたくさんの節目にして大切にしていたことに驚かされます。

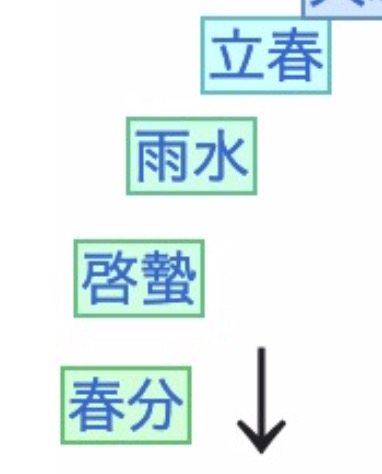

今週2/4土曜日は〈立春〉、二十四節気で〈一年で最も寒い日〉とされている日です。

近くでは桜の花が鮮やかに咲いています、「あ~、これでやっと暖かい日が少しずつやってくるんだ」と思えて嬉しくなります、二十四節気通りだとよいのだけどな。

〈立春〉〈春分〉〈夏至〉〈春分〉〈冬至〉はごく普通に耳にするのですけど、二十四節気カレンダーを見ると〈立春〉だけでなく〈立夏〉〈立秋〉〈立冬〉もあるんですね。

「節分」や「ひな祭り」「端午の節句」「お花見」などの年中行事も、そういう節目とかかわるものが多いことをみると、さだまさしの「恋愛症候群」という詩の〈毎日が二人の記念日になる〉というフレーズを思い出してしまいました。

学校や家庭でも二十四節気を子どもたちとたのしむと良いとおもいます。

とはいっても、全てその通りにすすめていくと、まるで学校の勉強みたいになるので、それは確かにそうなのだけど、〈たまに〉という程度がよいでしょう。

〈立春〉の次の〈雨水〉は雪が雨に変わる頃を示しています。今年でいえば2月19日、そこから〈啓蟄〉までをあらわします。

二十四節気は〈立春〉の様に特定の日を表したりすることもあれば、そこから次の節目までの期間をあらわしたりすることもあります。「だいたいこの辺りね」というアバウトな考え方も季節の節目では大事なことです。

今年の〈啓蟄〉は3月6日、またそこから春分の日(3月21日)の前日までを表します。

それにしても難しい漢字ですよね、蟄居の〈蟄〉です、「内側にこもる」というイメージの言葉です。〈啓〉は「ひらく」、土中で冬ごもりしている虫」の意味です。〈啓蟄〉は大地が暖まって、こもっていた虫たちが地上に出てくる頃を記した日です。

私が初めて赴任した学校の地域行事に「アブシバレー/害虫払い」があって、地域のおじいさん達から〈啓蟄:けいちつ〉の話を起点に〈アブシバレー〉のことを教えてもらいました。

アウトドア好きの私はその〈啓蟄〉の日が来ると「いろいろな虫たちを見ることができるぞ」と嬉しくなります。

今年の啓蟄、3月6日は月曜日です、家族やクラスで「今日は啓蟄の日、昔の人たちが〈大地が温まって虫たちが這い出てくる日が始まる〉といっています。本当にそうか、探しにでましょう」といって散歩をするとよいと思います。

寒い日々も巡る季節の節目です、もう少しすると、この寒さが懐かしくなる人たちも出てくるのでしょう。

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

バナナはスーパーにほぼ一年中あるのだけど、冬のバナナはもっと南の国からもってきたもので、沖縄で育っているとは思っていなかったので、予想外のことでした。

バナナはスーパーにほぼ一年中あるのだけど、冬のバナナはもっと南の国からもってきたもので、沖縄で育っているとは思っていなかったので、予想外のことでした。