自由研究としても利用できる内容を紹介しましょう。授業ブック〈赤い土と灰色の土〉を書き始めたら〈たのしい授業ブック〉として独立させるくらいのテーマになってきました。全部読みたい方は授業ブックの完成をお待ちください。

Googleはじめ、掲示したサイトの方々に感謝して利用させていただきます。

※

おはなし

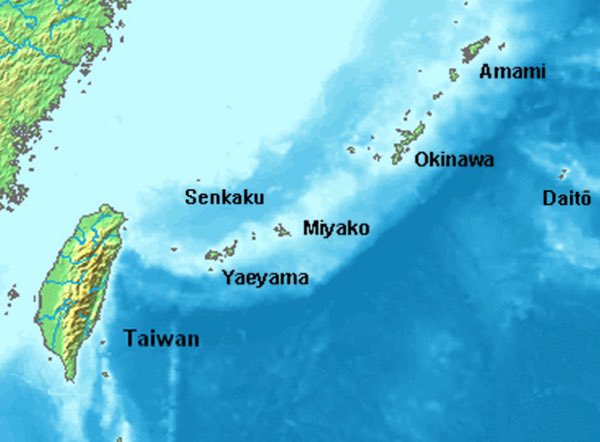

沖縄本島は直線距離で100km少しの長さの島です。

ほとんどの地図にはスケール(ものさし)がついています、それを沖縄島の横に移動してみましょう。

※Googleに感謝して利用させていただきます

100kmピッタリでないのが気になる人は〈106.6km〉と覚えてもよいのですけど、〈約100km〉と覚えておくと、その知識をいろいろところで使いたくなります、使えるようになります。

小学校の三年生くらいから使える基本知識になると思います。

たとえば台湾がどれほど大きいか、長さがタテ何キロくらいでヨコ幅が何キロくらいなのか、web検索するとわかるのですけど、近くに沖縄島があると検討をつけやすいのでとても便利です。

wikipediaにちょうどよい地図がありました、左が台湾、右から2番目が沖縄島(Okinawa)です。

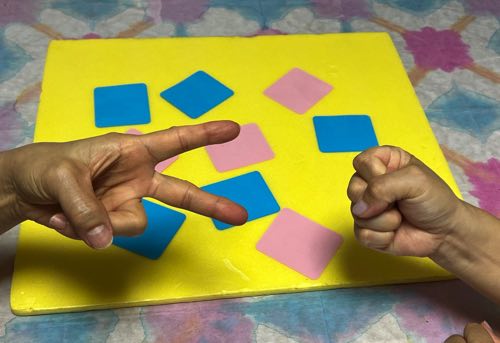

沖縄島を親指と人差し指で測りとって、台湾にあててみてください、台湾の南北の長さはだいたいどのくらいあると思いますか?

※wikipediaに感謝して利用させていただきます

予想

台湾の長さはおよそ( )くらい。

⬇︎

⬇︎

⬇︎

しらべてみると

台湾の長さは約400km、正確には384.08kmです。

https://taiwanesque.com/taiwan-land-area-10702/

測る場所がずれた人もいると思います、沖縄の長さをもう一度測りとって、台湾の地図にあててみてください、4回分近くありませんか。

※

という様にはじまり本格的な内容に入っていきます。この授業ブックもいずれ、欲しい人たちに届けられる様にしたいと思います、ご期待ください。

沖縄島が100kmのものさし(スケール)になることを知って、それでいろいろな国の長さなどを予測し、調べてたのしむという自由研究はどうでしょうか。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

「つまらない」という評価はこれまで皆無です、A先生も「とてもたのしいです」と喜んでくれています。

「つまらない」という評価はこれまで皆無です、A先生も「とてもたのしいです」と喜んでくれています。