メルマガに〈カウンセリングの日々〉として軽く書いたページにいろいろな反応がいろいろ届いています。

※

カウンセリングをしながら常々思うのですけど、私が教師をしていた10年くらい頃と比較して「心療内科で薬をもらっています」という先生たちがかなり増えてきた気がします。

教師以外の公務員の方からカウンセリングの依頼もあるのですけど、その方たちも薬を処方してもらっている方が多くなってきました。

お母さんたちからの相談で薬の話になることはほとんどないのですけど、メンタルクリニックという看板がどんどん増えている状況をみても、全体としてそこに通う人が増えているとみてよいでしょう。基本的にそこで診断名がつくわけですから、精神系の病気だと診断された人がどんどん増えているということです。さらに気になるのは、そこで神経系の薬・向精神薬の処方が増えていっていることです。

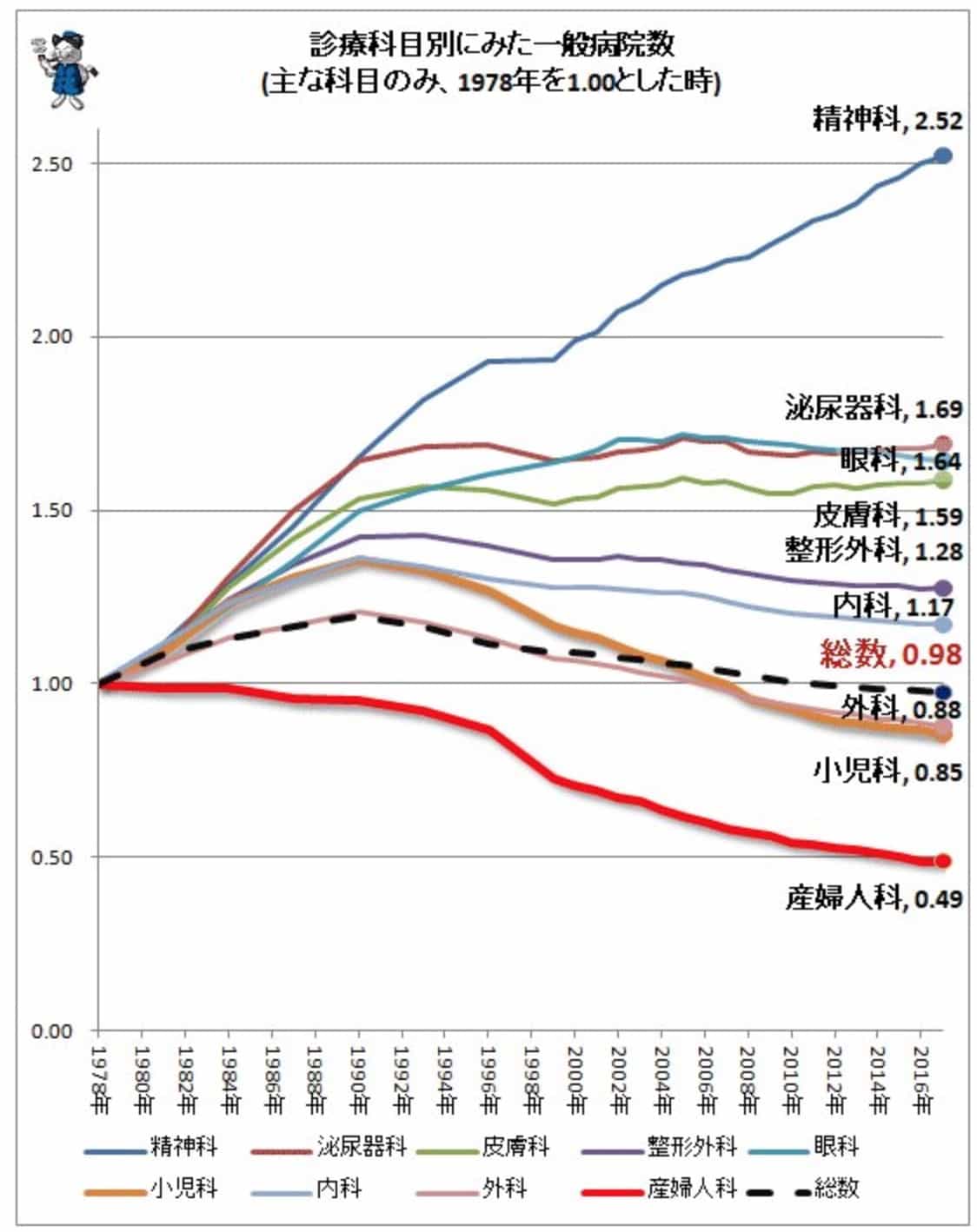

数年前の統計とはいえ、診療科目別の病院数の変化で、精神科の病院数の増加がハッキリわかります。そしてその傾向は今現在、ますます顕著になっているでしょう。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/e843daa657942d2c89a9b02ad0a5514e224ae376

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/e843daa657942d2c89a9b02ad0a5514e224ae376

少子化が〈産婦人科〉の病院数に強く表れて、1978年の半分以下です。

〈小児科〉の病院数は0.85倍です。

ところが〈精神科〉の数は1978年の2.5倍です、もちろんメンタルクリックは精神科です。

神経系の薬はとてもよく効きます。麻酔薬一つみてもハッキリするでしょう、手術されていても分からないわけですから。

以前のカウンセリング講座で取り上げたのですけど、例えば〈うつ症状〉と関係がある《セレトニン》の流れを脳神経の中で細かく制御することも可能です。

PEALカウンセラーの目でみると、それは藪の中に入ってハチとかいろいろな虫に刺されて皮膚が腫れている状況に〈痒み止め〉の薬をぬり続けている様なものです。

アナフィラキシー反応が見られる様になってしまったら大変です。

藪の中に入った時にあまり虫に刺されない方法、藪の中に入らなくても自分の目的を達成できる方法を探っていくことが重要です。

必要があって症状をおさえる薬を飲んでいるかもしれないけれど、それでは根本的な解決にはならないことが多いというのも知っておく必要があります。

私のカウンセリングを希望する方たちはそういった薬の処方では自分の直面している問題・課題を突破できないと冷静にみている方たちなのだろうと思います。

秋の講座がおわったらPEALカウンセリングの講座も企画したいと思います。読者の皆さんの中にも、自分の悩みを克服したい、あるいはカウンセラーを目指しているという方がいると思います。ハッキリしたらこのメルマガでお知らせいたします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

野田

野田