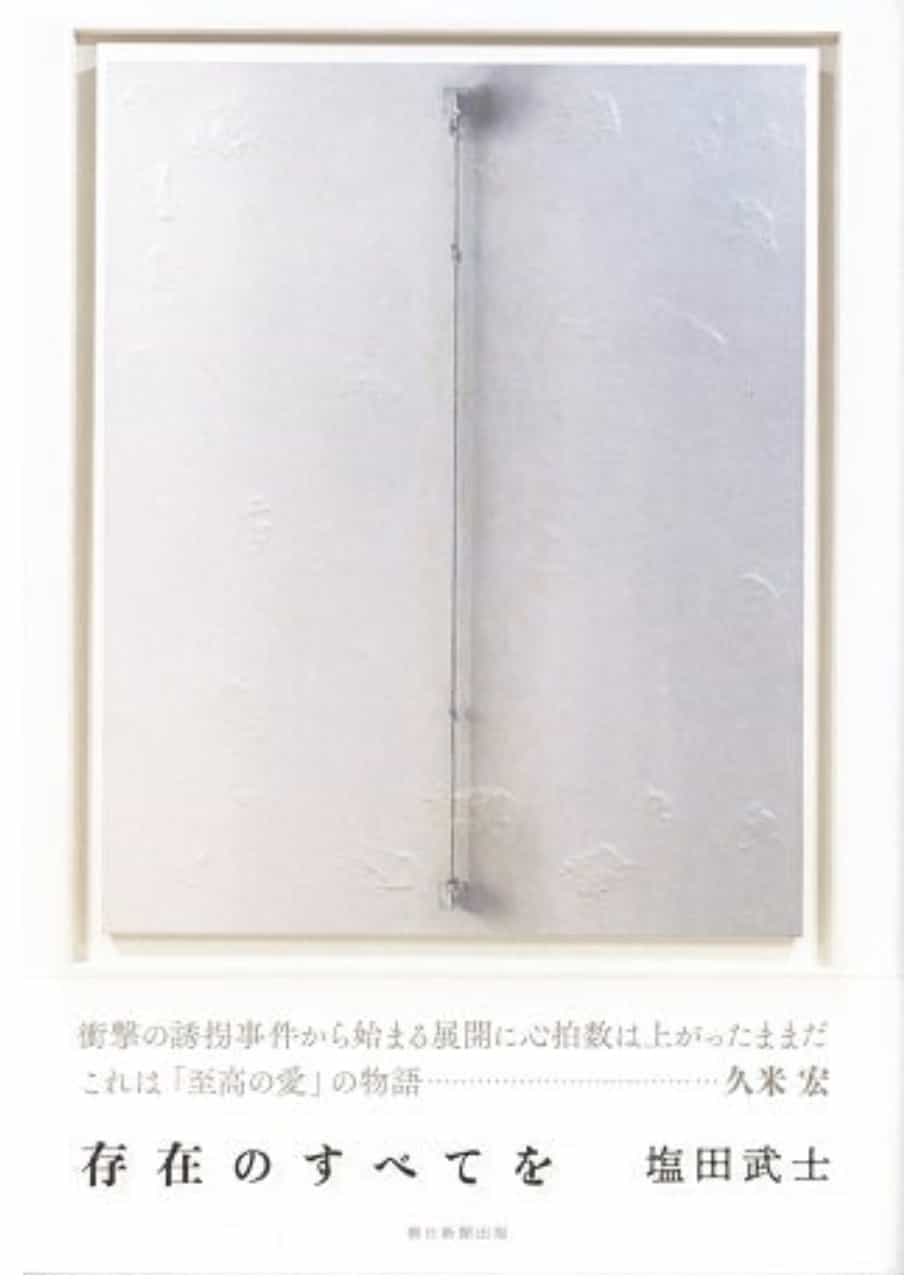

本好きのメルマガ読者の方からすすめられて読んでみたら、すぐにのめり込んでしまいました、おすすめの一冊『存在のすべてを/朝日新聞出版』を紹介します。

あえて〈人情ミステリー〉名付けたのだけど、ラストまで読んだら同意していただけると思います。

「本屋大賞」とあるけれど、私はその権威を感じていません。『月の満ち欠け』や『コンビニ人間』などで懲りていて、最近も「成瀬は天下を取りにいく」も途中でやめたし。やはり最も頼りになるは、息の通じたビブリオ・フィル(biblio phile/本を愛する者)からのおすすめです。

Google Booksの紹介を引用しましょう。

平成3年に発生した誘拐事件から30年。当時警察担当だった新聞記者の門田は、旧知の刑事の死をきっかけに被害男児の「今」を知る。

再取材を重ねた結果、ある写実画家の存在が浮かび上がる。

質感なき時代に「実」を見つめる者たち。

圧巻の結末に心打たれる、『罪の声』に並び立つ新たなる代表作。 Google Books

まとまったボリュームで試し読みできますよ⇨ 試し読み『存在のすべてを』

骨太のミステリーだという感じがすると思います。それを〈人情ミステリー〉と書いてしまったら、〈長屋人情もの〉のような話に思えてしまうかもしれません。でも私の読後感はまさにそれでした。

表紙の帯をとると、絵画がデザインされています。重要な登場人物たちが生きる世界が、美術界です。かつての名司会者 久米宏さんが推薦していることを知らずにいる人たちも多いことでしょう。

読んだ人のほとんどが「デパートで絵画の個展を開いた時、売上の4割がデパート、4割が美術商、残りの2割が画家、10万円で売れた絵も、画家の手に渡るのは2万円」という話に驚くでしょう。しかも親分子分的な縛りが恐ろしく強く、世に出るためにはかなりお金がかかってしまう。小説家が下調べなくそういう話を挿入することはないだろうから、きっとそういう世界なんだ・・・

とはいっても小説家も印税は10%だから、クリエイターの方達がそれだけで食べていくというのはとても厳しいということがわかります。

のめり込めるミステリー小説を探している方は、この作品を手にしてはどうでしょう、ビブリオふィルの私がおすすめします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!