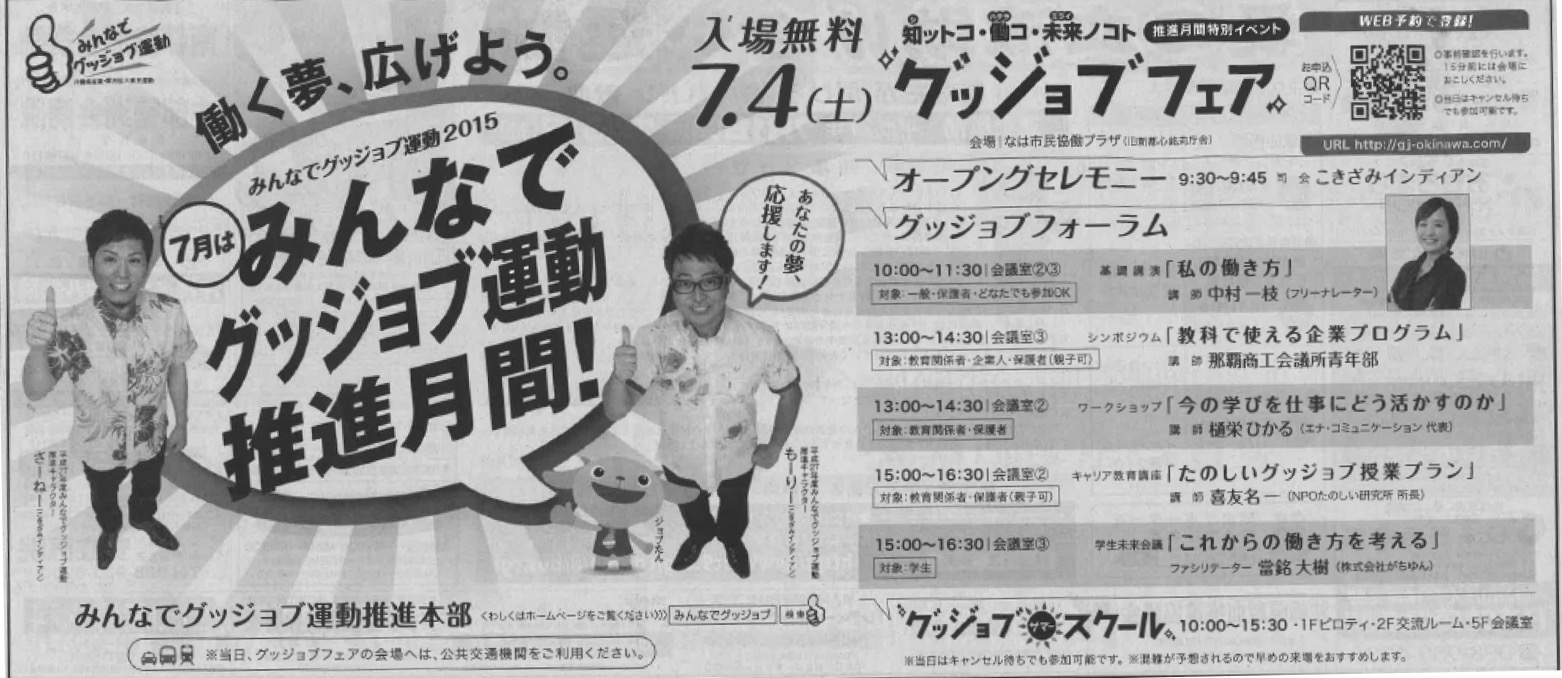

沖縄県が力を入れて取り組んでいる

「みんなでグッジョブ運動」の年に一度の大きなフェアがあります。

琉球新報・タイムスの7/1の朝刊、紙面いっぱいに大きく掲載されています。 明日2015年7月4日(土) 15:00〜16:30

明日2015年7月4日(土) 15:00〜16:30

那覇市民協働プラザ(新都心近く)

です。

みんなでグッジョブ運動推進本部からは、メインで大々的に、というお話をもらいましたが、別な処でのわたしの授業がすでに入っていて、調整が難しく、後半の一コマを担当させていただきます。

日程的な調整はさておいて、中身に関しては、全力投球させていただきますのでご期待ください。

私の大好きな「宇宙」をテーマに「宇宙飛行士の仕事」を取り上げ、後半は興味のある方なら誰でも授業が可能な「授業プラン」を体験していただきます。

親子連れ、学校の授業研究、何かよいネタはないかと考えている皆さん、ぜひご参加ください。

たのしい教育/学力向上/たのしいグッジョブ に全力投球の

たのしい教育研究所です